Вера Ерофеева - Общие основы педагогики: конспект лекций

- Название:Общие основы педагогики: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Ерофеева - Общие основы педагогики: конспект лекций краткое содержание

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Издание предназначено студентам педагогических вузов.

Общие основы педагогики: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых знаний о природе, обществе и мышлении и включающая в себя все условия и моменты этого производства: ученых, материально-техническую базу, методы научно-исследовательской работы, понятийно-категориальный аппарат. Определенную отрасль знаний называют наукой, если:

1) четко выделен, обособлен и зафиксирован собственный предмет;

2) для его изучения применяются объективные методы исследования;

3) зафиксированы объективные связи (законы и закономерности) между факторами и процессами, составляющими предмет изучения;

4) установленные законы и закономерности позволяют предвидеть (прогнозировать) будущее развитие изучаемых процессов, производить необходимые расчеты.

Сегодня уже никто не подвергает сомнению научный статус педагогики. Размышляя о назначении науки, великий русский ученый-химик Д.И. Менделеев пришел к выводу, что у каждой научной теории две основные цели: предвидение и польза. При этом предвидение – это задача теории, а польза – задача практики. Таким образом, педагогическая наука призвана познавать законы воспитания, образования и обучения людей и на этой основе указывать педагогической практике лучшие пути и способы достижения поставленных целей.

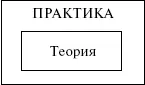

Большинство исследователей считают, что из обширной области педагогических знаний можно выделить теоретическую педагогику – как педагогику, содержащую базовые научные знания о закономерностях и законах, а также аксиомы и принципы. Представим это в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1

Теория содержит закономерности, законы, принципы, аксиомы и т. д., соединяясь через конкретные рекомендации с практикой (технологии, методы, приемы, формы и т. д.).

Подлинное мастерство учителя, высокое искусство воспитания всегда опираются на научные знания. Но развитие педагогической науки автоматически не обеспечивает качество воспитания, необходимо, чтобы теория переходила в практические технологии. Пока же разрыв между теорией и практикой в педагогике составляет 5-10 лет.

1.7. Инфраструктура педагогической науки

Под инфраструктурой социальной системы понимают комплекс условий, обеспечивающих ее жизнедеятельность. Рассмотрим условия, обеспечивающие функционирование и развитие педагогической науки.

1. Правовые условия – государственные документы, определяющие педагогическую политику общества (Конституция РФ, Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и другие нормативные правовые акты). Педагогическую науку принято подразделять на академическую, отраслевую, частную. Деятельность академической и вузовской науки регулируется государственными нормами, частные объединения ученых работают на основе государственных лицензий, внутренних документов – уставов, программ, договоров.

2. Экономические условия – это фонды науки в виде собственности на землю, недвижимость в форме зданий, сооружений, транспорта, связи; техническое оборудование, экспериментальные фабрики предметов и средств образования; финансовые средства из госбюджета, региональных и местных бюджетов.

3. Кадровые условия представляют собой организацию постоянного контингента исследователей, работающих над долговременными и кратковременными научными темами.

4. Сеть научно-педагогических учреждений. Основным центром педагогической науки является Российская академия образования. В каждом педагогическом вузе действуют научно-исследовательские лаборатории, а в крупных педагогических вузах – аспирантуры и докторантуры.

5. Информационное обеспечение представляет собой огромный массив педагогической информации. Физическими носителями информации выступают документы, публикации на традиционных и магнитных носителях, собранные в библиотеках, в частности в Государственной научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского (Москва).

6. Связь с мировыми центрами наук об образовании. Отечественная наука постоянно информируется о педагогических нововведениях в мире; систематически проводятся семинары и симпозиумы по актуальным проблемам образования, проходит взаимообмен опытом.

1.8. Педагогическая логика

В каждой науке, включая педагогику, можно условно выделить три органически связанные друг с другом части: 1) методологию; 2) теорию; 3) технологию, или методику.

Методология– это логика, философия науки. Она включает в себя осмысление методов познания и исследования изучаемого наукой явления – ее предмета, а также само толкование предмета и его связей с другими предметами (явлениями) окружающего мира. Теория– основное содержание добытого наукой знания об изучаемых явлениях. В развитии и становлении педагогического знания важную роль в разные периоды сыграли теория элементарного образования (И. Песталоцци), теория воспитывающего обучения (И.Ф. Гер-барт), общая теория развития личности (К.Д. Ушинский), теория возрастного развития детей (П.П. Блонский), теория воспитательного коллектива (А.С. Макаренко, И.Ф. Козлов). Технология, или методика,представляет собой приложение научных знаний к практической деятельности человека, в нашем случае – педагогов: родителей, учителей и воспитателей. Для всех них разрабатываются конкретные методики, например методика преподавания русского языка, методика обучения столярному делу и т. п. Овладение технологией (методикой) венчает процесс профессиональной подготовки специалиста в той или иной деятельности в области производства, экономики, образования или культуры.

Классическим примером высокоэффективной технологии может служить книга К.Д. Ушинского «Руководство к преподаванию по „Родному слову“», адресованная родителям и учителям. Не одно поколение педагогов с успехом пользовалось изложенной в ней методикой.

Методологию педагогики, как, впрочем, и любой другой науки, в первую очередь питает философия. Так, в научном мышлении прочно утвердился разработанный Г.В. Гегелем диалектический метод, предлагающий каждый предмет рассматривать как процесс в его развитии и связи с другими предметами. Другим примером может служить антропологический принцип, обоснованный в философии Л. Фейербахом, а вслед за ним – Н.Г. Чернышевским. Этот принцип стал руководящим в созданной К.Д. Ушинским педагогической антропологии. Пример приложения общенаучного метода к анализу педагогических явлений – всесторонний подход И.Ф. Козлова к характеристике воспитания, когда последовательно раскрываются природа, назначение, структура (форма и содержание), механизм – способ осуществления и источник предмета педагогической науки. Этот подход сохраняет свое значение и при анализе других педагогических явлений (процессов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: