Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Название:Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1. краткое содержание

В книге рассказывается об открытиях древних народов, о роли античных географов в истории географических открытий. Читатель познакомится с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока, с походами римлян в Западную Европу, Азию и Африку, с первооткрывателями и исследователями Атлантики. Большой интерес представляет материал об открытии русскими Восточной и Северной Европы, о первых походах в Западную Сибирь.

И. П. Магидович

(10.01.1889—15.03.1976)

После окончания юридического факультета Петербургского университета (1912) И. П. Магидович около двух лет работал помощником присяжного поверенного, а затем проходил армейскую службу в Финляндии, входившей тогда в состав России. Переехав в Среднюю Азию в 1920 г. И. П. Магидович участвовал в разработке материалов переписи по Туркменистану, Самаркандской области и Памиру, был одним из руководителей переписи 1923 г. в Туркестане, а в 1924–1925 гг. возглавлял экспедиционные демографическо-этнографические работы, связанные с национальным государственным размежеванием советских республик Средней Азии, особенно Бухары и Хорезма. В 1929–1930 гг. И. П. Магидович, уже в качестве заведующего отделом ЦСУ СССР, руководил переписью ремесленно-кустарного производства в Казахстане. Давнее увлечение географией заставило его вновь сменить профессию. В 1931–1934 гг. он работает научным редактором отдела географии БСЭ, а затем преподает на географическом факультете МГУ, читает лекции в Институте красной профессуры, на курсах повышения квалификации руководящих советских работников, в Институте международных отношений и выступает с публичными лекциями, неизменно собиравшими большую аудиторию. Самый плодотворный период творческой деятельности И. П. Магидовича начался после его ухода на пенсию (1951): четверть века жизни он отдал историко-географической тематике, которую разрабатывал буквально до последних дней…

Очерки по истории географических открытий. Т. 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Благодаря этим колониям (их насчитывается более 20) в период наибольшей торговой активности, длившейся 100 лет (1050–1850 гг. до н. э.), так называемый «ассирийский торговый колониальный век», аккадцы ознакомились с внутренними районами Малоазиатского нагорья. Иными словами, они открыли — вторично (после шумеров) — Анатолийское плоскогорье с бессточной впадиной соленого озера Туз [12] Его площадь колеблется от 1600 км 2 зимой до 2500 км 2 весной; летом озеро пересыхает.

(у его южных берегов находился торговый пункт), хр. Центральный Тавр, по всей длине которого на обоих склонах известно пять колоний, весь Кызыл-Ирмак (1151 км). Черное море и нижнее течение Карасу и Мурат, составляющих Евфрат.

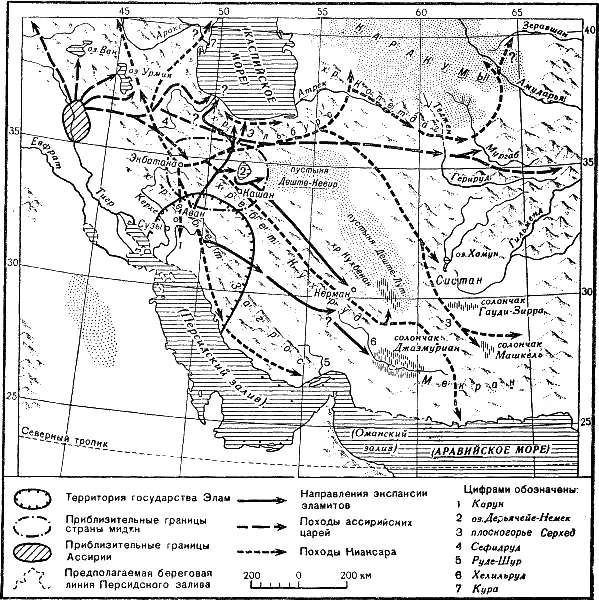

Экспансия эламитов на север и восток

В начале III тысячелетия до н. э. еще одним крупным очагом цивилизации становится Элам — междуречье Каруна и Керхе [13] Долина этих рек, в те времена самостоятельно впадавших в лагуну Персидского залива, имела близ устьев низменный, а в среднем и верхнем течении горный характер; Карун (длиной 820–850 км) ныне приток Шатт-эль-Араб; Керхе (длиной 870 км) теряется в болотах, в половодье впадает в Тигр.

(Хузистан, на юго-западе Ирана). Здесь возник ряд городов-государств (в том числе Сузы и Аван, ныне Дизфуль), которые вели оживленную торговлю с городами соседнего Шумера, а временами вступали с ними в военные конфликты, приносившие успех то той, то другой стороне; шумеры называли Элам страной Ним («Высокая»).

Походы эламитов, ассирийцев и мидян (по В. И. Магидовичу)

Около 3000 г. до н. э. эламиты создали рисуночное (пиктографическое) письмо, а затем — несомненно под культурным влиянием шумеров — перешли на клинопись. Свою страну они называли Элтамт («Земля бога»?). Из этой приморской области, ядра будущего крупного государства, просуществовавшего около 2500 лет, эламиты распространились на север, северо-восток и восток, подчинив своему влиянию обширную территорию, возможно, всю западную половину Иранского нагорья и некоторые районы его юго-восточной части. Каков был характер этого подчинения — мирный пли насильственный, мы пока не знаем: в истории Элама еще много неразгаданного, так как эламиты «очень неохотно» открывают свои тайны.

Продвигаясь в северном направлении, не позднее XXVIII в. до н. э., эламиты перевалили хр. Загрос, пересекли несколько небольших рек, текущих по межгорным равнинам западной части Иранского нагорья, и впервые достигли соленого озера Дерьячейе Немек [14] Ныне это солончак площадью 4 тыс. км 2 ; в зимне-весенний период возникает временное озеро около 3 тыс. км 2 . В те времена, возможно, оно было постоянным и более крупным; к югу от этого озера, близ г. Кашан, в 1970 г. при раскопках были обнаружены хозяйственные документы эламитов, относимые самое позднее к первой четверти III тысячелетия до н. э.

. Далее к северу они столкнулись с почти шпротной цепью гор Эльбурс. Пока нет прямых доказательств проникновения эламитов через сквозное ущелье р. Сефидруд к южному берегу Каспия, но не исключено, что именно они были первооткрывателями этого величайшего озера-моря Земли.

При движении через Иранское нагорье в северо-восточном направлении эламиты открыли северную часть хр. Кухруд, в обводненных ущельях которого и поныне существуют оазисы. Перевалив хребет, они первыми достигли Деште-Кевир [15] Площадь около 55 тыс. км 2 . Ныне пустыня состоит из ряда бессточных впадин, занятых солончаками и такырами; по периферии — массивы песков, соленые болота и озера; в весенний период она превращается в озера жидкой грязи.

(Большая Соляная пустыня), которая остановила их дальнейшее продвижение. Тогда, видимо, они повернули на юго-восток и, пройдя вдоль восточного склона Кухруда, добрались до его южной оконечности [16] К югу от г. Керман (30°20 с. ш. и 57° 30 в. д.) более чем в 700 км от Кашана, в 1970 г. найдены эламские хозяйственные документы того же возраста, что и кашанские.

. Района Кермана эламиты могли достичь, двигаясь и в восточном направлении, через южную часть Иранского нагорья. Так или иначе ими открыт весь хр. Кухруд (900 км).

Вполне возможно, что одним из самых восточных форпостов Элама была страна Аратта, местоположение которой точно не установлено [17] В шумерском героическом эпосе «Энмеркар и верховный жрец Аратты», записанном в XXII–XX вв. до н. э., она локализуется восточнее Анша на, «за семью горами», точнее, горными хребтами.

. Большинство историков помещает ее в горах Южного Ирана, в междуречье Руде-Шур и Хелильруд [18] Руде-Шур впадает в пролив Хуран, отделяющий о. Кешм от материка; Хелильруд теряется в солончаках бессточной впадины Джазмуриан (27–28° с. ш. и 58–00" в. д.); 4000 лет назад здесь, вероятно, было неглубокое озеро. В наши дни водоем с изменчивыми очертаниями и слабосолоноватой водой образуется только весной в половодье; глубина его 0,2–0,3 м.

(современный Ларестан). Аратта, видимо, играла роль посредника в караванной торговле Шумера и городов хараппской цивилизации (см. гл. 4).

Итак, эламиты открыли большую часть Иранского нагорья и создали в оазисах в его центре и по южной окраине поселения городского типа. В XXIV — начале XXIII в. до н. э. на территории Элама существовало несколько мелких государств, подчиняющихся царям Аккада. Первым объединил Элам в середине XXIII в. царь Пузур-Иншушинак, который принял титул «жрец Суз, правитель Элама» и стал равноправным партнером Аккадской империи. Он заключил с Нарам-Суэном договор о мире — первый засвидетельствованный письменный международный договор: «Враг Нарам-Суэна — также мой враг, друг Нарам-Суэна — также мой друг».

Глава 2

НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ АЗИИ (ОТ ХЕТТОВ ДО ПЕРСОВ)

Открытия хеттов

В тех районах Малой Азии, где функционировали ашшурские торговые колонии, к XX в. до н. э. возникли города-государства, население которых составляли различные этнические группы, главным образом хетты и хатти. Хетты создали своеобразную культуру, оказавшую известное влияние на вавилонскую, средиземноморскую и даже на египетскую; в свою очередь, она носит следы влияния этих культур. Этими городами правили царьки-вожди и царицы-жрицы, возможно при участии старейшин [19] Археологические раскопки начала XX в. н. э., производившиеся на месте г. Хаттусаса, бывшей столицы Древвехеттского государства, основанной около 1700 г. до н. э., выявили царский архив, состоящий из 15 тыс. глиняных клинописных «таблеток». Он, между прочим, включает анналы, позволяющие по-новому осветить историю народов Передней Азии в XVIII–XII вв. до н. э. Описывая свои походы, хеттские цари именовали себя «скромно»: «Я, солнце…»

Ашшурские купцы выступали в Малой Азии не только в качестве хищников, эксплуатировавших природные богатства края и обращавших в рабство бедняков, попавших к нам в кабалу. Они сыграли роль просветителей страны: с их помощью хетты усвоили аккадскую клинопись, точнее, ее ассирийский вариант.

Интервал:

Закладка: