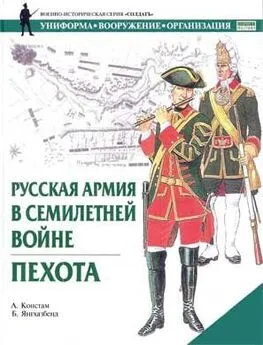

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Название:Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-17-022240-8 (ООО «Издательство ACT»), 5-271-08155-9 (ООО «Издательство Астрель»), 1-85532-585-3 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота краткое содержание

Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. Российская империя выступала союзником Австрии; в разное время к этой коалиции примыкали Франция, Швеция и многочисленные германские государства Священной Римской империи. Русская армия не уступала прусской, и это оказалось важнейшим фактором, заставившим Фридриха пойти на мирные переговоры. Русская армия оказалась способной отразить войска Фридриха Великого, доказав, что она достойна своего основателя Петра Великого.

Книга А. Констама посвящена истории пехоты русской армии во время Семилетней войны. Текст сопровождается уникальными иллюстрациями. Цветные рисунки подготовлены на основании документов военного времени и дают точное представление о характерных элементах униформы военнослужащих русской армии.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей XVIII в.

Русская армия в Семилетней войне. Пехота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хотя многие молодые дворяне получали хорошее образование даже по западным меркам, значительная часть дворянских недорослей оставалась недоучками. Один из современников отмечал: «Можно найти… большие различия между офицерами одного полка. Хотя некоторые являют знатное образование, манеры и выправку, другие поражают полным отсутствием оного».

На протяжении всего XVIII в. русская армия комплектовалась рекрутами. По закону воинской службе подлежали представители всех сословий и, как уже говорилось, для дворян служба считалась обязательной. Количество потенциальных рекрутов определялось исходя из численности годного к службе мужского населения (7 300 000 человек в 1760 г.). Ежегодные рекрутские наборы проводились руководителями местной администрации (воеводами); в период Семилетней войны ежегодно призывалось по 40 тысяч мужчин (таким образом, за время войны было призвано более 3 % мужского населения). От рекрутского набора освобождались купцы, чиновники, квалифицированные мастеровые и студенты; в результате подавляющее большинство рекрутов составляли крестьяне, а также небольшая часть мещан.

Штаб-офицер пехоты, 1756–1768 гг. Кафтан с красными лацканами без украшений — по-видимому, это было обычной практикой старших офицеров русской армии на походе. Офицер носит орден Александра Невского — военную награду, установленную в начале XVIII в. (Государственный исторический музей, Москва)

Срок службы устанавливался в 25 лет, но выходцы из балтийских провинций, Украины и Белоруссии должны были служить лишь по 15 лет. Из-за высоких потерь от болезней, боевых действий и тягот воинской службы большая часть оказавшихся в армии рекрутов домой уже не возвращалась. Это приводило к тому, что при сдаче рекрутов старались избавиться прежде всего от неугодных: «Когда полковой командир получает человека маленького роста, некрасивого и слабосильного, то он может надеяться, что это честный человек; но если он получает красивого, высокого и сильного человека, то это наверное негодяй». Сданных в рекруты бедняг брили, заковывали в цепи и отправляли на сборные пункты. Многие из призванных на воинскую службу направлялись для охраны линий коммуникаций, выполнения полицейских обязанностей, сбора податей, нестроевой службы, множество других погибало от болезней или дезертировало. Оставшихся едва хватало для пополнения потерь. Система «запасных батальонов», появившаяся в период Семилетней войны, оказалась чрезвычайно полезной для комплектования, оснащения и обучения молодого пополнения, прежде чем оно оказывалось в действующих подразделениях полков.

Основу солдатского рациона составляли крупы, а также мука и вода, из которых пекли сухари. При возможности добавлялись квас и капуста, с которой варили щи. Рационы выдавались на каждую солдатскую артель, все члены которой питались совместно. Мясо или рыбу покупали [9] Солдатам русской армии на походе полагался мясной рацион, который мог выдаваться деньгами: на них артели и покупали мясо и солонину — Прим. пер.

, а часто добывали грабежами — обычная практика, несмотря на драконовские меры наказания грабителей и мародеров. Солдат полагали собственностью их офицеров, и любой начальник мог приказать подвергнуть солдата порке; полковые командиры в буквальном смысле располагали жизнью и смертью своих людей. Наказания и жестокие избиения были обычной практикой всех армий середины XVIII в., но русская военная дисциплина поддерживалась особенно жестокими методами.

Генерал-фельдмаршал, 1761–1768 гг. Золотой маршальский жезл украшен изображениями двуглавых орлов и победных знаков. Такие богато украшенные мундиры носили только при парадах и, конечно, не надевали на походе, как показано на этом рисунке. (Висковатов, 1844–1856)

Все эти тяготы переносились во многом благодаря покорности и стоической натуре ставших солдатами крепостных. Эти же личные качества позволяли целым русским полкам переносить тяжелые потери на поле боя без падения дисциплины и боевого духа. «Взятые порознь, русские кротки и даже боязливы. Но будучи сведенными в батальоны, они приобретают спайку, подобно животным в стаде, что делает их грозными [противниками], а подчас и непобедимыми». Прусский офицер, участвовавший в сражении при Цорндорфе (1758) говорил о своих русских противниках, что «даже выстрел в грудь не всегда мог повергнуть их наземь. У пруссаков не оставалось иного выбора, как рубить всякого, кто оказывался на пути». Говорят, Фридрих Великий высказывался в том смысле, что русского недостаточно убить; после этого его еще нужно свалить на землю.

Российское государство не могло пожаловаться на своих солдат. Большое количество скверно обученных офицеров и недостаток достаточно вымуштрованных унтер-офицеров говорят лишь о том, что солдаты не могли проявить себя во всем блеске — проблема, которая оставалась и в русской армии последующих эпох.

ФОРМА ОДЕЖДЫ

Основная масса ткани для пошива униформ производилась на российских мануфактурах, хотя заметное количество и поставлялось из Австрии и Голландии. Если не считать материала, шедшего на мундиры офицеров и гвардейцев, ткань была очень грубой, а ее качество, как правило, невысоким. До 1731 г. стоимость одежды вычиталась из солдатского жалования. Основные требования к форменной одежде распространялись и на офицеров, но офицеры старших рангов обычно сильно варьировали покрой своей униформы. Форменный мундир (кафтан) был длиною до колен и имел покрой, схожий с прусским. Кафтан шился из форменного темно-зеленого сукна, а его широкий воротник и отвернутые отлетные обшлага были одного цвета с красной подкладкой. Кафтаны офицеров и унтер-офицеров имели по два кармана, каждый застегивался на три медных пуговицы. Кафтан имел один ряд из девяти пуговиц, еще по три фиксировали каждый из обшлагов. На поясе сзади пришивались две декоративных пуговицы, а потайными пуговицами фиксировались отвороты фалд. Лейб-кампании полагались зеленые отвороты фалд и отделка, эполеты из золотой проволоки, а также золотые галуны по вороту, обшлагам и переднему краю кафтана. Все петли усиливались красной нитяной обшивкой.

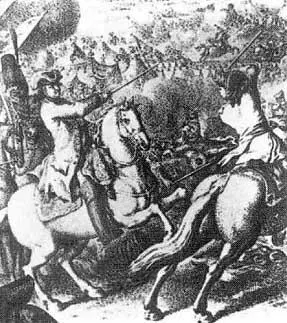

Сражение русской армии с турками, середина XVIII в. В битвах Семилетней войны командование сводилось преимущественно к личному примеру и действиям по интуиции, чем к спокойной передаче приказов, показанной на этой гравюре того времени. Обратите внимание, что командующий одет в кафтан безо всяких украшений, в отличие от его подчиненных. (Из коллекции Алексея Петрова)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: