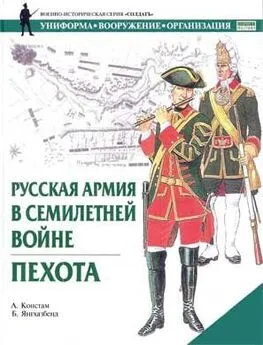

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Название:Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-17-022240-8 (ООО «Издательство ACT»), 5-271-08155-9 (ООО «Издательство Астрель»), 1-85532-585-3 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота краткое содержание

Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. Российская империя выступала союзником Австрии; в разное время к этой коалиции примыкали Франция, Швеция и многочисленные германские государства Священной Римской империи. Русская армия не уступала прусской, и это оказалось важнейшим фактором, заставившим Фридриха пойти на мирные переговоры. Русская армия оказалась способной отразить войска Фридриха Великого, доказав, что она достойна своего основателя Петра Великого.

Книга А. Констама посвящена истории пехоты русской армии во время Семилетней войны. Текст сопровождается уникальными иллюстрациями. Цветные рисунки подготовлены на основании документов военного времени и дают точное представление о характерных элементах униформы военнослужащих русской армии.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей XVIII в.

Русская армия в Семилетней войне. Пехота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

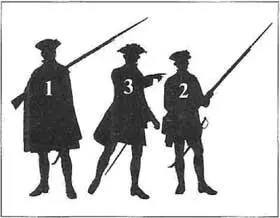

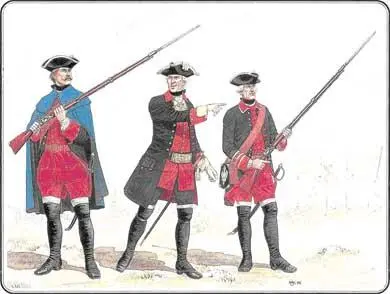

1. Мушкетер армейского пехотного полка в зимней или парадной форме

На рисунке показан обычный пехотинец описываемого периода, одетый в мундир, панталоны и зимние (черного цвета) штиблеты. Епанча с двумя воротниками, причем внутренний ворот отстегивающийся. Сама епанча снабжалась двойной подкладкой, а большой капюшон можно было поднять на голову для защиты от непогоды. Ружья такого образца армия получила незадолго до начала Семилетней войны — образец скопирован с австрийского. Хотя командиры русской армейской пехоты полагались в основном на огневой бой, штыки в бою следовало всегда держать примкнутыми.

2. Унтер-офицер армейского пехотного полка

Униформа унтер-офицеров отличалась от солдатской галунами на обшлагах (в соответствии с воинским званием) и золотой обшивкой треуголки. Всем унтер-офицерам полагался один золотой галун выше обшлажных пуговиц. Ниже его капралы носили одну галунную нашивку, а сержанты — две. На этом рисунке хорошо видна патронная сума русской армейской пехоты, украшенная полковым гербом. Внутри сумы размещался деревянный брусок с 20 высверленными отверстиями для патронов; позже вместимость сумы увеличили до 40 патронов.

3. Обер-офицер армейского пехотного полка

Специальных указаний относительно форменной одежды офицеров не существовало; предполагалось, что они должны носить ту же форму, что и нижние чины. Кафтан сшит из качественной шерстяной ткани и снабжен боковыми карманами, отсутствующими у рядовых. Знаки офицерского достоинства, такие как поясные шарфы, в бою носили редко, как и древковое оружие — протазаны; они оставались элементами парадной формы. Обер-офицерам рекомендовалось идти в бой с ружьями, а подсумки носили постоянно: иногда вместо патронов в них хранилась фляжка коньяка или носовой платок.

В 1758 г. Восточная Пруссия была очищена от прусских войск и русская армия форсировала Одер: теперь она могла напрямую влиять на ход военных событий. В ходе этой кампании, которая привела к кровавой, но мало что решившей битве при Цорндорфе (25 августа 1758 г.), выявилось одно из главных слабых мест русской армии. Русский опыт войн с турками основывался на избыточном тыловом обеспечении: огромном обозе и ряде укрепленных складов (депо). Теперь же обоз, повозки и маркитанты едва не парализовали всю армию.

Военная коллегия постановила, что в войне с Пруссией снабжение войск является принципиальным фактором, и на попытки решения этой проблемы были затрачены серьезные усилия. Генерал Фермор обнаружил, что громоздкая система снабжения улучшилась уже после того, как он приказал военному комиссару покинуть департамент в Санкт-Петербурге и контролировать ситуацию, состоя при штабе действующей армии. Но несмотря на это, проблемы оставались. Многие армии XVIII в. попросту грабили территории, по которым проходили, но русские предпочли не восстанавливать против себя поляков и пруссаков в оккупированной Восточной Пруссии и оплачивали все поставки продовольствия и фуража. Военные припасы приходилось доставлять из России морем, по рекам и дорогам. За счет военных чиновников, нестроевых и состоявших при армии политиков, дипломатов и священников обоз разрастался еще более. Построенная по опыту войн с турками, армия должна была выделять значительные силы для охраны обоза, в котором на каждый полк приходилось более чем по 300 фур, не считая дополнительных повозок для офицерских припасов и пожитков. Каждая солдатская артель (группа из примерно 10 человек) имела собственную повозку и отряжала человека, который за ней приглядывал. Русская армия, продвигавшаяся по Центральной Европе, очень напоминала армию, действовавшую в южной Украине. Необходимость охраны обозов влияла на диспозицию армии на марше; в результате армия передвигалась в крупных колоннах, напоминавших каре периода кампаний Миниха.

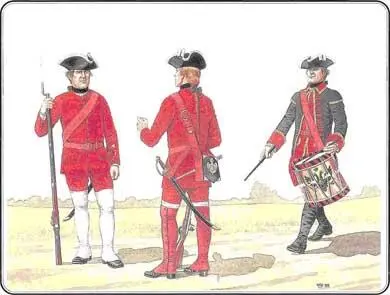

1. Мушкетер армейской пехоты в летней форме

Большая часть сражений, в которых участвовала русская армия в Семилетней войне, происходила летом. Поэтому показанный здесь солдат представляет наиболее типичный образ русского пехотинца в период кампании. Кафтан из плотной шерстяной материи оставлен в полковом обозе, а солдат обходится одним красным камзолом с рукавами. Современники отмечали непривычные красные ряды русской пехоты.

2. Барабанщик армейской пехоты в летней форме

Полковые командиры стали разрешать солдатам в летнее время оставлять кафтаны в обозе еще в период кампаний против турок, в 1730-х гг. Однако в документах того времени оговаривалось, что это не распространяется на полковых барабанщиков, которые должны были носить свои специфические мундиры постоянно. Объяснялось это тем, что барабанщики, во-первых, обозначали центр полка, а во-вторых, передавали приказы командиров. Следовательно, их одежда должна была отличаться от одеяния остальных солдат полка. На барабане изображен двуглавый орел с московским гербом.

3. Мушкетер Апшеронского полка в летней форме

На рисунке показана со спины летняя форма одежды, в камзоле. Хорошо видны способы ношения солдатской шпаги и патронной сумы. Если штык не был пристегнут к ружью, его продевали через кожаные ремни у задней стенки патронной сумы. Волосы заплетались в косу из трех прядей; длина косы строго оговаривалась, как и в других европейских армиях того времени. При летней форме одежды полагались штиблеты белого цвета, но Апшеронскому полку были даны красные, в память о доблести полка, проявленной в сражении при Кунерсдорфе (1759). В этой битве апшеронцы, несмотря на огромные потери, устояли против всех прусских атак, «стоя по колено в крови».

Опыт первых двух лет войны подстегнул русскую военную мысль, а командиры в период европейской кампании приобрели достаточный опыт. Несмотря на попытки высших командиров сводить отдельные полки во временные бригады и дивизии, эта практика не прижилась, в основном из-за того, что в царствование Петра I это делалось лишь от случая к случаю, а новая императрица желала вернуть армию к той, что существовала в годы правления ее отца. Обсервационный корпус Шувалова выглядел странно и был слит с основной действующей армией, что увеличило вероятность конфликтов между российскими командующими на поле боя. Жесткий контроль за действующей армией со стороны Сената (формально — со стороны самой императрицы) иногда ослабевал, что давало командирам большую свободу действий. В результате Петербург по-прежнему указывал, в каком направлении должна действовать армия, а армейское командование само решало, каким образом лучше выполнить полученное указание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: