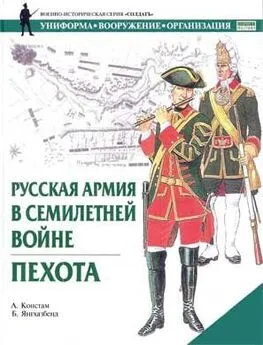

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Название:Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-17-022240-8 (ООО «Издательство ACT»), 5-271-08155-9 (ООО «Издательство Астрель»), 1-85532-585-3 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота краткое содержание

Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. Российская империя выступала союзником Австрии; в разное время к этой коалиции примыкали Франция, Швеция и многочисленные германские государства Священной Римской империи. Русская армия не уступала прусской, и это оказалось важнейшим фактором, заставившим Фридриха пойти на мирные переговоры. Русская армия оказалась способной отразить войска Фридриха Великого, доказав, что она достойна своего основателя Петра Великого.

Книга А. Констама посвящена истории пехоты русской армии во время Семилетней войны. Текст сопровождается уникальными иллюстрациями. Цветные рисунки подготовлены на основании документов военного времени и дают точное представление о характерных элементах униформы военнослужащих русской армии.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей XVIII в.

Русская армия в Семилетней войне. Пехота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

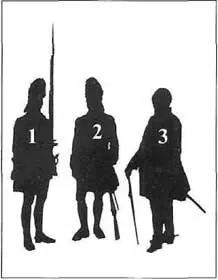

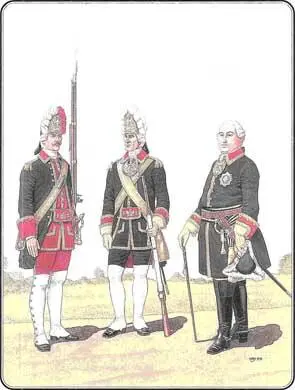

1. Мушкетер Лейб-гвардии Преображенского полка

Первый полк российской армии на протяжении всей войны оставался в Санкт-Петербурге, охраняя столицу от нападения, а императрицу — от интриг и заговоров. В отличие от мушкетеров армейских полков, гвардейцы носили треуголки раннего образца (до 1742 г.), более всего отличавшиеся белыми кистями по углам. Вероятно, обкладка пуговичных петель варьировала по полкам: красная у преображенцев, синяя у семеновцев, светло-зеленая у Измайловского полка.

2. Гренадер Лейб-гвардии Преображенского полка

Эти солдаты полагали себя лучшими во всей российской армии, по собственному мнению, они превосходили даже Лейб-кампанию, которую считали небоевой дворцовой стражей. Наиболее заметной отличительной деталью гвардейских гренадер была гвардейская митра: она была меньше по размеру, но богаче декорирована, чем у гренадер армии. Если гренадеры не участвовали в военном походе, они должны были украшать митру султаном из страусового пера. В отличие от гренадер армии, у гвардейских гренадер для ношения гранат-шлагов была приспособлена патронная сума; для ружейных зарядов использовался поясной подсумок. И сума, и подсумок были богато украшены и несли гренадерские символы в виде пылающих гренад.

3. Обер-офицер Лейб-гвардии Преображенского полка

Большая часть гвардейцев набиралась среди дворян, а все офицеры гвардии были знатного происхождения, причем многие из них помимо военных чинов имели также политические или дипломатические должности. Гвардейские офицеры часто выступали в качестве государственных эмиссаров или наблюдателей и для этих целей могли откомандировываться из своих полков на длительный срок. При церемониальных построениях обер-офицеры гвардии носили древковое оружие — протазаны; показанный здесь экземпляр изображен по образцу хранящегося в Государственном Историческом музее в Москве. На лезвии протазана — вензель императрицы Елизаветы.

Ряд организационных перемен последовал в 1759 г. Основным изменением был перевод третьих батальонов полков в запасные, чтобы легче было регулировать поступление пополнений в действующий полк. Жесткие приказы Военной коллегии привели, наконец, к уменьшению размеров армейских обозов; в результате повысилась скорость наступательных операций и улучшилось взаимодействие с поляками и австрийцами. Эффективное использование водных путей позволило улучшить поставки в действующую армию. Способствовало этому и принятие более жесткой политики в отношении оккупированной Восточной Пруссии: на ее провинции возложили обязанности по снабжению армии большей частью необходимых припасов и таким образом сократили чрезвычайно растянутые линии коммуникаций.

Уже в следующем году армия ощутила эффект этих нововведений. Передвижение крупных отрядов отменили, соединения стали меньше, мобильнее, колонны на марше более управляемыми. На ранних этапах войны чувствовался недостаток в артиллерии, но теперь действующая армия стала получать больше орудий, которые распределялись для усиления создававшихся временных соединений. Большая часть личного состава для этой импровизированной артиллерии была получена из Обсервационного корпуса: в 1759 г. более 14 тысяч его солдат и офицеров перевели в артиллерию. Повысилась мобильность артиллерии: ее прежние тяжелые обозы разделили между армейскими колоннами, а крупным запасам боеприпасов было велено следовать в тылу.

1. Гренадер Лейб-кампании

Эти гренадеры в основном выполняли обязанности дворцовой стражи при императрице и все набирались из дворян. Они вооружались более короткими ружьями, чем солдаты остальной армии: это оружие представляло собой штатные ружья армейских обер-офицеров. На самом деле, чин рядового Лейб-кампании соответствовал армейскому поручику. Форменная одежда Лейб-кампанцев была богато украшена эполетами и золотой галунной обшивкой кафтана, камзола и штанов. Согласно гренадерскому статусу, чины Лейб-кампании носили гренадные сумы, подсумки для патронов и «фитильницы».

2. Офицер Лейб-кампании

Эта группа из дюжины офицеров составляла социальную элиту армии. Они назначались самой императрицей, и отчасти это означало, что отбор проводился по облику, а не воинским качествам! Униформа офицеров представляла собой несколько измененную форму гренадер — зеленые отвороты и отделка, эполеты из золотой проволоки, золотой галун на воротнике и дополнительные золотые галуны на обшлагах, петлях и перчатках. Все петли дополнительно усиливались прошивкой красной нитью. Этот офицер носит два отличительных знака: золотой горжет с вензелем императрицы и надписью 1741 № 25 (дата восшествия Елизаветы Петровны на престол), и золотой офицерский шарф.

3. Высший офицер русской армии

Не существовало установленных требований относительно униформы старших офицеров, но, судя по всему, они чаще всего копировали форму Преображенского полка. На этом рисунке представлен генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, командовавший русской армией в период вторжения в Восточную Пруссию (1757). С.Ф. Апраксин был довольно посредственным военачальником, получившим высокое звание благодаря расположению императрицы. Шпага французского образца показана по образцу из коллекции Оружейной палаты Кремля.

Наибольшей критике, по крайней мере в первые годы Семилетней войны, подвергались казачьи войска. Австрийцы эффективно использовали свою легкую кавалерию для несения патрульной и разведывательной службы, но недостаток дисциплины и контроля за казаками и калмыками в русской армии значительно снижал их эффективность. Прусская пропаганда постоянно подчеркивала распущенность казаков и рассказывала об опустошениях, которые они чинили в немецких и польских городах и селах. Отсутствие взаимопонимания между казачьими командирами и армейским начальством подтверждает, что эта иррегулярная конница могла использоваться лишь ограниченно. И действительно, стремление казаков разграбить немецкие села чаще всего приводило к затруднениям в поставках фуража и продовольствия для армии. В ходе кампаний 1760 и 1761 гг. русское командование ухитрялось свести казачьи отряды в крупные соединения дивизионного масштаба, которые в силу большой численности могли выполнять задачи кавалерийских заслонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: