Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки

- Название:Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки краткое содержание

В издании представлены обработанные М.А.Лялиной подлинные сочинения российского путешественника и натуралиста Н.М.Пржевальского.

Издание предваряется вступительными статьями проф. Э.Ю.Петри, содержит 5 глав:

Путешествие по Уссурийскому краю

Монголия и страна тангутов

Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки

От Кяхты на истоки Желтой реки; исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима.

Второе, сокращенное издание

Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глубина всего Куку-нора, вероятно, не особенно велика. Промер, сделанный мной по льду с южного берега, в шести верстах восточней устья р. Галдын-хари, дал следующие результаты: в одной версте от берега 32 фута, в двух верстах 52 фута, а в трех — 59 футов. Западная, более широкая, половина описываемого озера в то же время, вероятно, и наиболее глубокая; восточная же часть гораздо мельче. Здесь недалеко от берега лежат три песчаных острова; да и самый берег изобилует сыпучим песком, принесенным, вероятно, западными ветрами, которые господствуют, большую часть года, в особенности зимой и весной. Эти-то ветры, надувая постоянно пыль и песок, обмеляют восточную часть Куку-нора. Лежащее здесь, невдалеке от большого озера, и отделенное от него песчаной грядой озеро Хара-нор несомненно было некогда частью самого Куку-нора. Подобной же песчаной грядой со временем, вероятно, отделятся два большие залива в юго-восточной части описываемого озера; острова, здесь образовавшиеся, ныне уже намечают границу будущих песков.

Вообще Куку-нор, судя по его берегам, где местами даже недавние наносы залегают на несколько десятков сажен от воды, уменьшается в своих размерах и вследствие того, вероятно, солонеет. В давнее время озеро это занимало, быть может, всю площадь своих низменных берегов, вплоть до передовых скатов окрайних гор. Причины такого обмеления заключаются, вероятно, в постоянном засыпании песком и пылью, затем в малом количестве приточной воды, не возмещающей вполне убыль, производимую летним испарением на обширной площади всего озера. Вода Куку-нора, по анализу дерптского профессора К. Г. Шмидта [467] Bulletin de l'Acad. Imp. des sciences de St. Petersburg, т. XXVIII, № 1, стр. 6.

, в 1 000 частях содержит 11,1463 частей минеральных солей при удельном весе 1,00907; из этой суммы наибольшее количество, а именно 6,1683 частей, приходится на долю поваренной соли, которая, таким образом, является преобладающей.

В ясную, солнечную погоду кукунорская вода отливает великолепным темноголубым цветом. Поэтому монголы называют описываемое озеро "голубым" [468] "Куку" или по южному произношению "хуху" — голубой note 529 "нор" или "нур" — озеро.

; тангуты зовут его Цок-гумбум, а китайцы — Цин-хай. Летом, в конце июня, вода Куку-нора близ берегов нагревается [469] Измерено при летнем нашем посещении Куку-нора, о чем в семнадцатой главе.

на 18–20°; средняя же ее летняя температура, конечно, меньше. Замерзает описываемое озеро в половине ноября, вскрывается в конце марта; лед достигает двух футов толщины и обыкновенно бывает гладкий, без торосов; в конце февраля мы наблюдали на этом льду узкие (1–2 фута в поперечнике), но длинные трещины, обнажавшие воду.

О происхождении Куку-кора у местных жителей сложена легенда, повествующая, что озеро это некогда было под землей в Тибете, там, где ныне стоит Лхаса, и лишь впоследствии перешло на свое нынешнее место [470] Легенда эта рассказана у Гюка "Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet", VII, p. 193–198, у Крейтнера "Im fernen Osten", 1881, S. 717–719, и в моей книге "Монголия и страна тангутов", т. I, стр. 279–281 note 532.

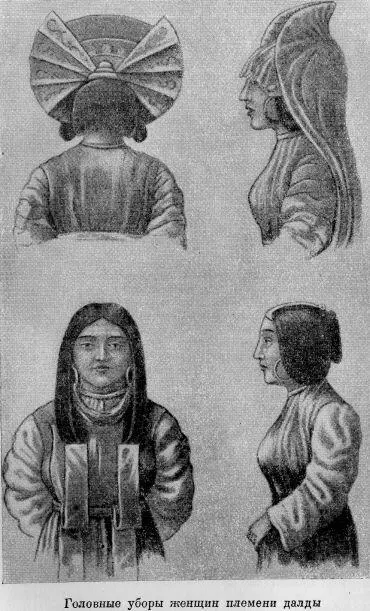

. Скалистые же острова принесены были сюда из Нань-шаня: большой остров — птицей, для того, чтобы замкнуть отверстие, через которое изливалась наружу вода, иначе бы затопившая весь мир; малый остров — злым духом, бросившим скалу в вышеупомянутую каменную замычку с целью вновь пустить воду, но, по счастью, не попавшим в цель. Этот последний остров состоит всего из нескольких белеющих издали небольших скал; он не обитаем людьми. На большом же острове, лежащем на самой середине Куку-нора и имеющем, как нам сообщали, от 8 до 10 верст в окружности, выстроена небольшая кумирня, возле которой живет в пещерах с десяток буддийских монахов. Они питаются молоком коз, пасущихся здесь же на острове, и приношениями богомольцев, посещающих этот остров зимой по льду. Летом отшельники совершенно отрезаны от остального мира, так как на всем Куку-норе нет ни одной лодки. Вот поистине подобающее место для монастыря и для подвижнической уединенной жизни.

Его бассейн. По своему положению, несмотря на величину, Куку-нор вполне может быть назван горным, альпийским озером. Как обыкновенно у таких озер, его бассейн весьма мал, сравнительно с площадью самого озера, принимающего лишь две более значительные речки — Бухайн-гол и Балема, или Харгын-гол. Остальные притоки Куку-нора, числом 23, в особенности текущие с южных гор, — все маленькие речки или даже такие, в которых вода бывает только летом в период дождей. По берегам большого озера местами раскидываются кочковатые болота в роде тибетских мото-шириков; но других второстепенных озер здесь нет, за исключением лишь оз. Хара-нор и трех небольших озерков на устье р. Ара-гол. Все остальное пространство берегов Куку-нора представляет собой степные равнины, более обширные на севере и западе; на востоке залегают сыпучие пески, которые главной своей массой доходят до окрайних гор.

Эти последние с трех сторон — юга, востока и севера — облегают описываемое озеро; на западной же его стороне высоких гор близко к берегу нет. Здесь, как уже было ранее говорено, тянется вверх по Бухайн-голу обширное холмистое плато. Южные горы, т. е. хребет Южно-Кукунорский, стоят высокой стеной невдалеке от берега, так что оставляют лишь неширокую, местами значительно покатую, степную полосу. Северные горы — та ветвь Нань-шаня, которая тянется по южной стороне р. Тэтунг-гола — расположены в значительной дали от берега; поэтому полоса степей здесь гораздо шире. Восточные же горы опять придвигаются к Куку-нору. Эти горы связывают Нань-шань с хребтом, расположенным между сининской рекой и левым берегом верхней Хуан-хэ; в то же время они ограждают высокое кукунорское плато к сторонам более низкой сининской равнины. Но ни один из трех вышеуказанных окрайних кукунорских хребтов не достигает снежной линии.

Климат. Климат Куку-нора, т. е. самого озера и окружающих его степей, значительно разнится от климата окрайних гор. Там — обилие летней влаги и поэтому сырость; здесь — хотя летом дожди падают нередко, но далеко в меньшем количестве, и самый период их не так продолжителен. В прочие же времена года на Куку-норе большая сухость атмосферы, западные бури, в особенности весной, и сильные холода во время почти бесснежной зимы.

Флора. Такие условия, помимо солончаковой почвы, конечно, невыгодны для лесной и даже кустарной растительности; поэтому в равнинах Куку-нора ни той, ни другой нет. Лишь на Бухайн-голе, да и то вдали от берега озера, растет балга-мото, а в песках восточной части встречаются ель и низкий тополь. Затем, помимо кочковатых болот, на которых, между прочим, попадается тибетская осока (robresia thibetica), равнины Куку-нора порастают степной травой, превосходной для корма скота [471] Подробней флора Куку-нора будет описана в семнадцатой главе.

.

Интервал:

Закладка: