Александр Кондратов - Следы — на шельфе

- Название:Следы — на шельфе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Следы — на шельфе краткое содержание

В глубочайшей древности начал осваивать человек свою планету. И по мере того как растут наши знания о далеком прошлом, как в геологическую древность уходит возраст человечества, становится все более ясным, что пути расселения наших предков шли не только по суше, но и по шельфу, участку дна морского, который в эпоху великого оледенения был дорогой в Австралию и Америку, на Британские острова и Малайский архипелаг…

Читатель книги (рассчитанной на широкие круги) становится соучастником научного поиска, вместе с автором воскрешая трассы, проложенные десятки тысяч лет назад.

Следы — на шельфе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

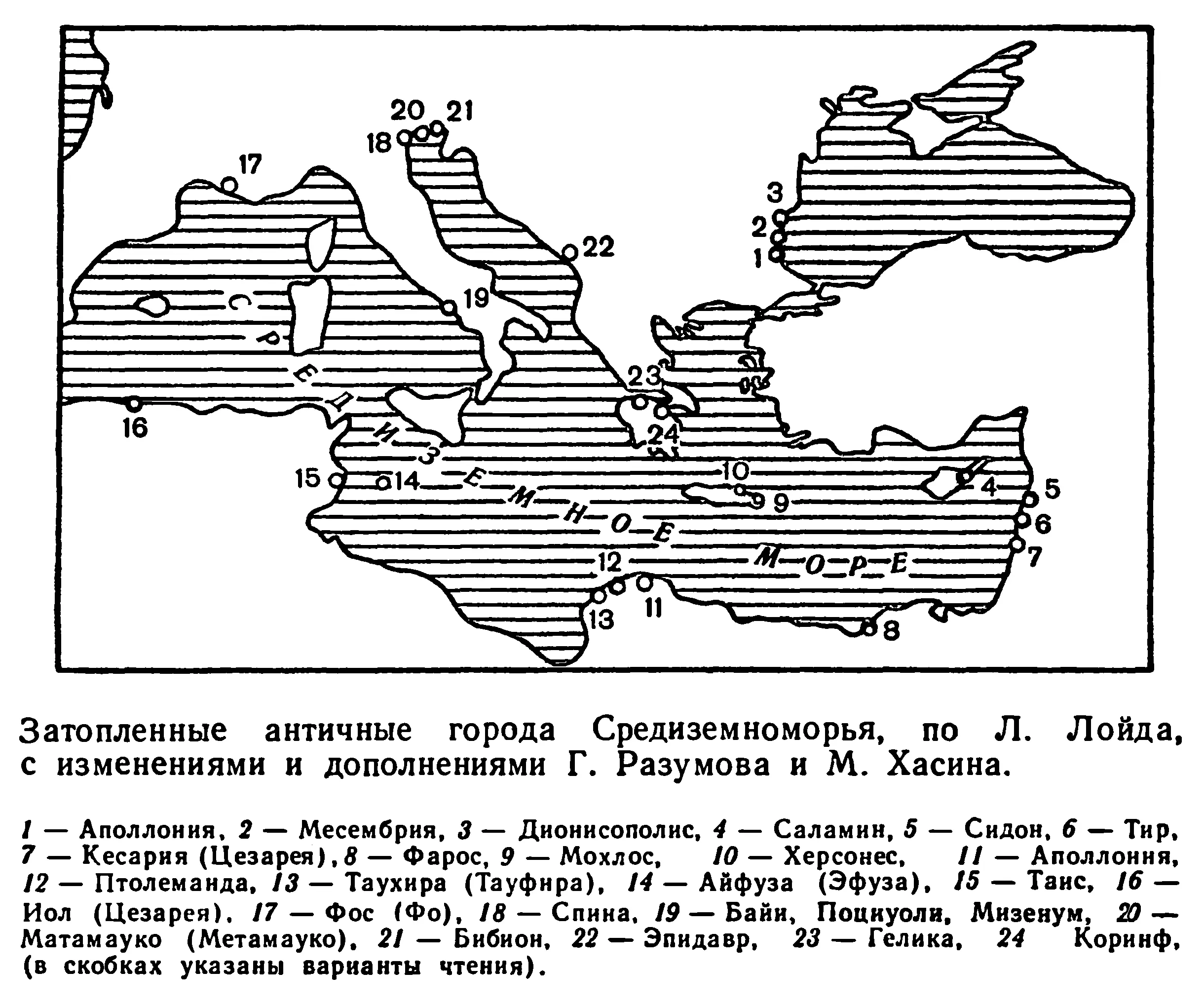

Затопленные античные города Средиземноморья, по Л. Лойда, с изменениями и дополнениями Г. Разумова и М. Хасина.

1 — Аполлония. 2 — Месембрия, 3 — Дионисополис, 4 — Саламин, 5 — Сидон, 6 — Тир, 7 — Кесария (Цезарея), 8 — Фарос, 9 — Мохлос, 10 — Херсонес, 11 — Аполлония, 12 — Птолемаида, 13 — Таухира (Тауфира), 14 — Айфуза (Эфуза), 15 — Таис, 16 — Иол (Цезарея), 17 — Фос (Фо), 18 — Спина, 19 — Байи, Поциуоли, Мизенум, 20 — Матамауко (Метамауко), 21 — Бибион, 22 — Эпидавр, 23 — Телика, 24 — Коринф, (в скобках указаны варианты чтения).

Прежде всего обратимся к истории одного из величайших, если не самого величайшего географического открытия — открытия и заселения Нового Света. Ибо ключи к загадке коренного населения Америки, индейцев (а загадкой они стали с той поры, когда стало ясно, что Колумб открыл не путь в Индию, а Новый Свет), лежат на шельфе, под водой.

Глава третья

Берингия

От догадок к фактам

Колумбом Камчатки называют С. П. Крашенинникова, одного из основоположников русской науки. Юношей 22 лет отправился он в научную экспедицию в Сибирь, страну, в ту пору совершенно неизученную. Двадцати шести лет, испытав кораблекрушение и различные злоключения, добрался Крашенинников до полуострова Камчатки, который в ту пору был подлинной терра инкогнита — неведомой землей.

Несколько лет исследовал фауну, флору, рельеф Камчатки, а также язык и обычаи ее жителей молодой русский ученый. А затем создал капитальный труд «Описание Земли Камчатки»; написанный в 1755 году труд этот выдержал несколько изданий в XVIII, XIX и XX веках. В этой книге, называемой камчатской энциклопедией, Крашенинников первым из ученых выдвигает предположение о том, что между Чукоткой и Аляской существовал сухопутный мост. К этой мысли Крашенинникова подводят материалы, полученные участником второй экспедиции Беринга, немецким натуралистом Г. Стеллером. Стеллер отметил сходство геологического строения северо-западной оконечности Америки и северо-восточного края Азии. Отсюда Крашенинников сделал вывод, что «не без причины можно заключить бывшее некогда между сими землями соединение, особливо в тех местах, где нос Чукотский: ибо между им и отпрядышем земли, который в восточной стороне прямо против оного находится, расстояние не более двух градусов с половиною».

Вслед за Крашенинниковым о мосте суши, соединяющем материки, говорит и знаменитый французский ученый-энциклопедист восемнадцатого столетия Бюффон («Описание Земли Камчатки» было ему в ту пору, в шестидесятые годы XVIII века, неизвестно, но он знал об открытиях Беринга и Стеллера). В 1769 году Петербургская академия наук издает на латыни труд академика П. С. Палласа, посвященный ископаемым гигантам Сибири — шерстистому носорогу и мамонту. А так как мамонты обнаружены были и в Северной Америке, Паллас предположил, что они попали туда из Сибири, с Чукотки, которую тогда отделял от Аляски менее широкий пролив, чем ныне.

По мере того как накапливались факты о фауне и флоре Сибири и Северной Америки, все ясней становилось, что гипотеза о древнем соединении Азии и Нового Света в районе Берингова моря весьма и весьма правдоподобна. Интересную мысль высказал известный русский зоолог, путешественник и исследователь Сибири А. Ф. Миддендорф. В восемнадцатом столетии в Беринговом море обитала так называемая стеллерова корова, родственница южных дюгоней и ламантинов, тех, что послужили прототипом мифа о сиренах. Морские коровы обитают в устьях рек, а не в открытом море. В устьях небольших речек Командорских островов встречал морских коров и Стеллер, в честь которого и получило наименование это животное, истребленное людьми уже в конце XVIII века. Миддендорф предположил, что морские коровы, описанные Стеллером, — последние из могикан, остатки больших стад, прежде обитавших в устьях огромных рек, которые текли когда-то по территории, соединявшей Азию и Америку сплошным мостом суши.

В 1901 году состоялось крещение этой гипотетической земли на месте Берингова моря: немецкий зоолог В. Кобельт назвал ее «Behringis», то есть Берингиадой, или Берингией. Он предполагал, что суша эта связывала Азию и Америку до относительно недавнего времени. В 1925 году академик П. П. Сушкин назвал эту сушу Берингией, и с той поры это наименование прочно вошло в обиход советских геологов, зоологов, гляциологов, а в последнее время — этнографов, археологов и антропологов.

Ученик и последователь Сушкина А. Я. Тугаринов в работе «О происхождении арктической фауны», развивая идеи своего учителя, высказал мысль о том, что арктические животные сформировались на территории Берингии. Земля же эта была огромною страной, протянувшейся не только на месте Берингова и Чукотского морей, но и на значительной части Северного Ледовитого океана, от полуострова Таймыр до Канадского архипелага, т. е. не Берингией, а Макроберингией.

Коллега Тугаринова, орнитолог и зоогеограф Б. К. Штегман полагал, что одним из центров формирования пернатых птиц тайги была суша шириной во многие сотни километров, не мост, а скорее целый материк. Так, в статье «Происхождение древнеарктической тайги», опубликованной в 1932 году в журнале немецких орнитологов, он говорит о «Беринговом континенте». Однако в тех же 30-х годах другой советский орнитолог, Л. А. Портенко, высказывает предположение, что сплошной берингийской суши не было — существовал лишь архипелаг исчезнувших ныне островов и островков. «Одни части его в разное время соединялись с другими, и обмен фаунами между материками происходил то с задержками, то с чередованием более благоприятных периодов для миграций животных, — писал Портенко спустя три десятка лет после выхода своей первой работы, посвященной древним птицам Арктики, в связи с проблемой сухопутного моста между Азией и Америкой. — Наше предположение об архипелаге, вероятно, более правдоподобно, чем гипотезы об обширной Берингии, оказавшейся центром возникновения фауны тундры и тайги.» [5] Положение Л. А. Портенко об архипелаге с точки зрения современной науки не противоречит положениям А. Я. Тугаринова и Б. К. Штегмана об огромной стране (или материке). Речь может идти о разных фазах затопления Берингии.

Между птицами Сибири и Северной Америки очень много сходных, а то и идентичных видов. Ежегодно совершают перелеты в Америку, добираясь до Калифорнии, птицы Чукотского полуострова и долины реки Анадырь, например канадский гусь и трясогузка. Конечно, далеко не всем птицам нужен мост суши, чтобы преодолеть расстояние между Азией и Америкой, они легко могут перелететь через пролив или океан. Но каким образом в реках Сибири и Аляски оказались одни и те же виды рыб, рыб не морских, а пресноводных, которые не могут плавать в соленых водах Тихого океана и его морей? И почему между флорой Северной Америки и Сибири имеется поразительное сходство? Причем сходство это тем больше, чем древнее растение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: