Александр Кондратов - Следы — на шельфе

- Название:Следы — на шельфе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Следы — на шельфе краткое содержание

В глубочайшей древности начал осваивать человек свою планету. И по мере того как растут наши знания о далеком прошлом, как в геологическую древность уходит возраст человечества, становится все более ясным, что пути расселения наших предков шли не только по суше, но и по шельфу, участку дна морского, который в эпоху великого оледенения был дорогой в Австралию и Америку, на Британские острова и Малайский архипелаг…

Читатель книги (рассчитанной на широкие круги) становится соучастником научного поиска, вместе с автором воскрешая трассы, проложенные десятки тысяч лет назад.

Следы — на шельфе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Не указывает ли промысел мамонтовых бивней на обилие этих животных в прошлом на Новосибирских островах? Если согласиться с этим, то следует сделать следующие выводы Во-первых, присутствие сухопутных животных на удаленных в настоящее время от материка островах указывает на существование в прошлом суши на месте современной материковой отмели, так как без непосредственной сухопутной связи эти животные не могли проникнуть на острова. Эти соображения заставляют признать существование в прошлом значительного понижения уровня океана, — пишет Линдберг. — Во-вторых, скопления костей сухопутных животных (заметим, что кости белого медведя в этих кладбищах не найдены) в огромном количестве на весьма, ограниченном пространстве дают основание предположить, что животные были вынуждены собраться в одном месте и что причина этого была в поднятии уровня океана, которое заставило животных спасаться на сухих, более высоких участках затопляемой суши… В-третьих, такие огромные скопления на ограниченных по площади территориях дают основание утверждать, что наступление моря на сушу совершалось в исключительно быстром темпе и, возможно, носило временами характер мощных цунами, которые вполне допустимы в случаях мощных моретрясений, вызываемых тектоническими подвижками на дне океана».

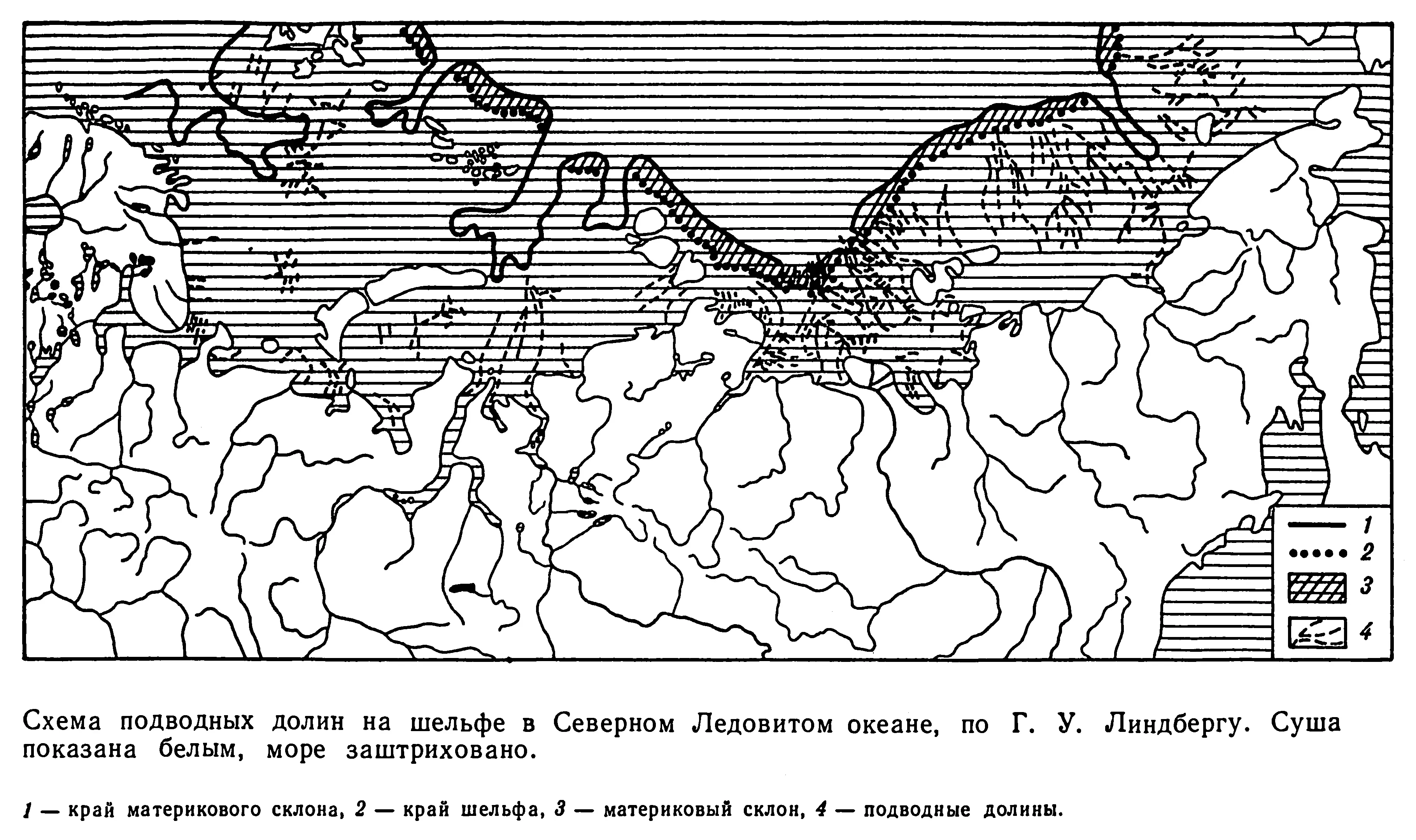

Схема подводных долин на шельфе в Северном Ледовитом океане, по Г. У. Линдбергу. Суша показана белым, море заштриховано.

1 — край материкового склона, 2 — край шельфа, 3 — материковый склон, 4 — подводные долины.

Были ли на Новосибирских островах не только крупные животные, но и первобытные охотники на этих зверей? Если острова отделились от материка очень быстро, охотники также должны были оказаться в ловушке, ведь они пришли сюда посуху (только белые медведи, превосходные пловцы, могли мигрировать на материк или просто в просторы Арктики). Возможно, что на Новосибирских островах, как и на острове Врангеля, удастся найти стоянки людей каменного века. Надежду на это внушает сенсационная находка, сделанная на Шпицбергене. Здесь, в 1000 километров от Северного полюса, обнаружены следы палеолита. Линия Равдоникаса, обозначающая расселение первобытных людей, передвинулась от Гамбурга и Карачарова на Оке вплотную к 80° северной широты!

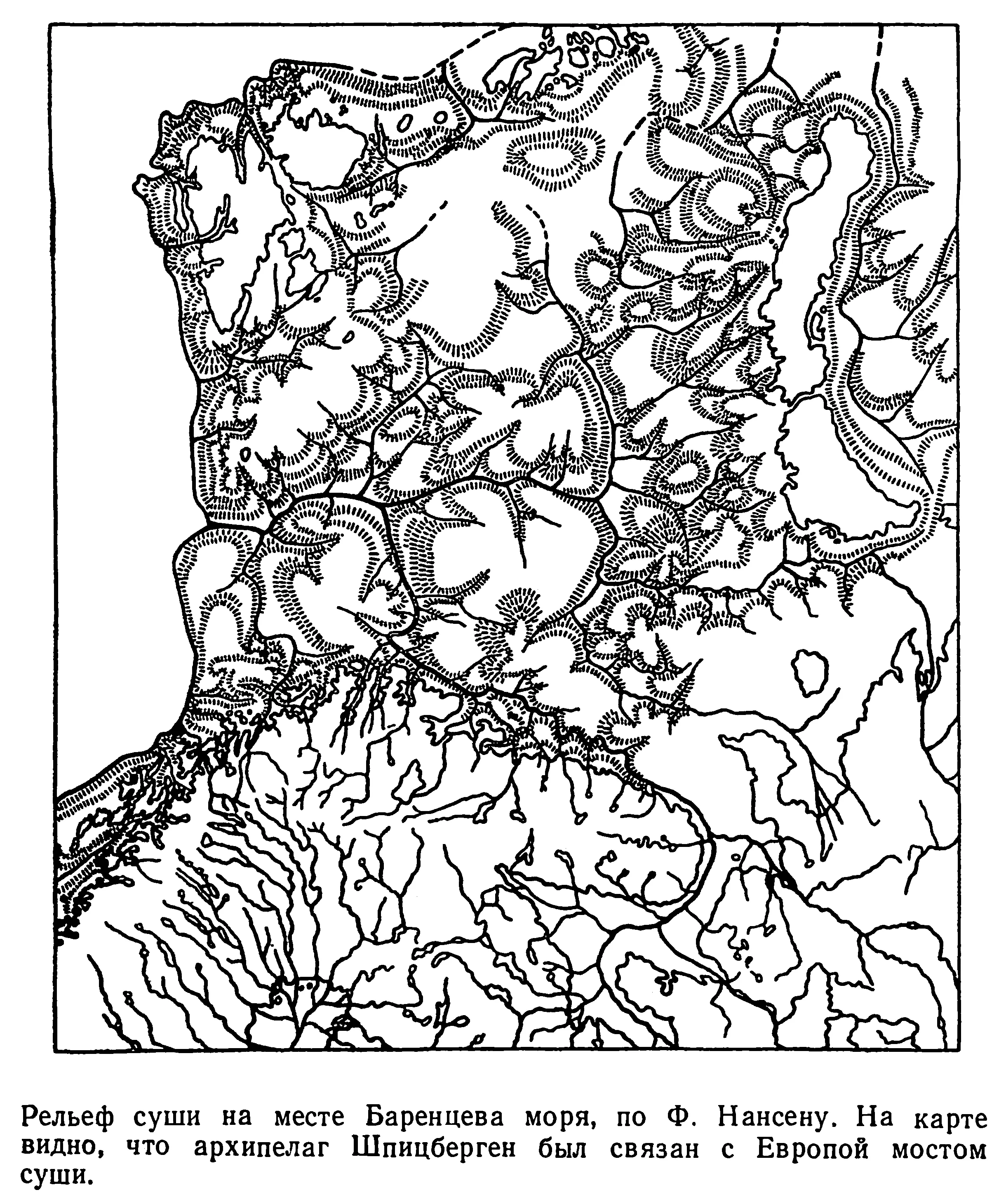

Как попал первобытный человек на Шпицберген? «Я придерживаюсь гипотезы великого полярного исследователя Фритьофа Нансена, который писал в начале XX века, что, „дно Баренцева моря, до самого Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на севере, можно считать частью Европейского материка. Когда-то оно было равниной, составлявшей одно целое с сушей…“ Новейшие геологические исследования дна моря, а также берегов Скандинавии и Шпицбергена в общих чертах эту гипотезу подтверждают. А если бы существовал сухопутный мост на Шпицберген, то по нему, возможно, теснимый с юга более удачливыми, сильными соседями, древний человек вполне мог добраться до Шпицбергена», — так комментирует кандидат геолого-минералогических наук М. Соловьева свое открытие на Шпицбергене изображения кита, сделанного человеком палеолита на камне, который хранится ныне в музее поселка Баренцбург.

Рельеф суши на месте Баренцева моря, по Ф. Нансену. На карте видно, что архипелаг Шпицберген был связан с Европой мостом суши.

Западногерманские археологи Хансен и Лирль неподалеку от находки петроглифа кита обнаружили следы стоянки человека, жившего 4000 лет до нашей эры, т. е. в ту пору, когда Шпицберген был отрезан от материка, и сделали вывод о том, что острова архипелага посещались эпизодически древними охотниками. Однако пройти по льдам полярною ночью на Шпицберген с континента невозможно. А в период лета, когда льды тают, путь для первобытного человека также, по всей видимости, был закрыт — для плавания к Шпицбергену нужны более совершенные средства передвижения (например, какие были у русских поморов, открывших архипелаг спустя много тысяч лет после того, как он был заселен людьми каменного века). Вероятнее всего, заселение это произошло по мосту суши, не позже чем 7–10 тысяч лет до нашей эры, когда такой мост еще существовал. А затем древние жители архипелага, когда закончился ледниковый период, остались в изоляции и вымерли…

Впрочем, только дальнейшие исследования, как наземные, так и подводные, прояснят судьбы и пути древнейших жителей Шпицбергена, где найдена самая северная в мире стоянка людей каменного века.

Размороженная Сибирь

Более 100 лет назад была открыта стоянка человека палеолита в Сибири, в районе Тунки, к югу от Иркутска. Это были первые памятники древнекаменного века, обнаруженные не только в Сибири, но и вообще в России. Вслед за тем последовала серия находок костей и каменных орудий на Афонтовой горе, к западу от Красноярска. Открытие палеолита Сибири заставило многих ученых выдвинуть гипотезу о том, что тут была колыбель человечества. Так считал, например, один из крупнейших французских зоологов и антропологов второй половины XIX века. А. Катрфарж. По его мысли, человек разумный возник в Сибири до того, как по Земле распространилось великое оледенение. А потом наступание льдов заставило людей расселяться все далее и далее к югу.

О том, что климат в Сибири был когда-то иным, догадывались уже первые землепроходцы и казаки. Находя кости диких лошадей и вымерших бизонов, они принимали их за останки домашнего скота. И тут же задавались вопросом: «Чем сей скот инородцы кормили»? Ведь кости лежали в пустынной арктической тундре, где олени с трудом находят себе пропитание… Но когда в Западной Европе были обнаружены следы ледника, стала господствовать мысль о том, что уж Сибирь-то, с ее полюсом холода и вечной мерзлотой, охватывающей почву до глубин более километра, находилась подо льдом.

Путешественник, ученый и писатель В. К. Арсеньев опубликовал в 1929 году статью «Ледниковый период и первобытное население Восточной Сибири». По его мнению, и каменные орудия, и кости мамонтов, бизонов, носорогов и других вымерших животных, что найдены в Сибири, относятся не к ледниковой эпохе, а к гораздо более поздним временам (т. е. Сибирь была своеобразным заповедником и для архаичной техники каменного века, и для мамонтов и им подобных зверей). А в эпоху оледенения на всей территории Сибири лежал колоссальный ледниковый щит, подобный тому, что в наши дни покрывает Гренландию. И никаких потеплений, отступаний великого ледника Сибирь не знала…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: