Нил Шубин - Внутренняя рыба

- Название:Внутренняя рыба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-26000-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нил Шубин - Внутренняя рыба краткое содержание

Почему мы выглядим так, как выглядим? Что общего между человеческими руками и, допустим, крылышками бабочки? И как связаны между собой волосы, молочные железы и сложное устройство нашего уха? Эти вопросы только кажутся праздными — на деле ответы на них позволят нам лучше понять строение человеческого организма, а значит, найти причину его слабостей и болезней. Нил Шубин, профессор анатомии, известный палеонтолог и один из первооткрывателей легендарного тиктаалика (промежуточного звена между рыбами и наземными животными), предлагает читателю совершить увлекательное путешествие к истокам эволюции и посмотреть, как на протяжении трех с половиной миллиардов лет формировалось и совершенствовалось наше тело.

Внутренняя рыба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

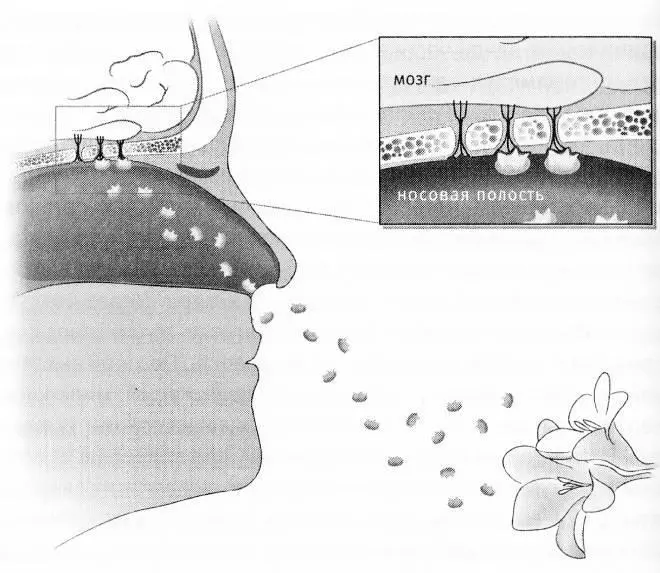

То, что мы воспринимаем как запах, есть ответ нашего мозга на плавающий в воздухе коктейль из разных веществ. Молекулы этих веществ, которые мы ощущаем с помощью органов обоняния, обычно небольшие и достаточно легкие, чтобы оставаться взвешенными в воздухе. Когда мы дышим или принюхиваемся, мы втягиваем эти молекулы в ноздри. Через ноздри они поступают в полость, расположенную в глубине носа, и прилипают к слизи, выстилающей эту полость. Под этой выстилкой из слизи лежит участок ткани, содержащей миллионы нервных клеток, каждая из которых наделена тонким выростом, достигающим слизистого покрова. Когда выпавшие из воздуха молекулы доходят до окончаний этих выростов и связываются с их мембранами, клетки посылают в наш мозг сигналы. Эти сигналы мозг и воспринимает как запах.

На молекулярном уровне наше обоняние работает по принципу ключа и замка. Ключом служит молекула воспринимаемого вещества, замком — рецептор на мембране нервной клетки. Молекула, пойманная выстилающей носовую полость слизью, взаимодействует с рецептором на поверхности мембраны нервной клетки. Клетка посылает в мозг сигнал, только когда молекула связывается с рецептором. Каждому рецептору соответствуют молекулы определенного типа. То, что мы воспринимаем как один запах, часто вызывается набором из молекул многих разных веществ и, соответственно, набором из многих сигналов, поступающих в мозг.

Чтобы пояснить это, как нельзя лучше подойдет аналогия из области музыки: многие запахи — это что-то вроде аккорда. Каждый аккорд состоит из нескольких нот, звучащих и воспринимаемых вместе.

Молекулы пахучих веществ (увеличены во много-много раз) выходят из цветка и парят в воздухе. Попадая в носовую полость человека, эти молекулы соединяются с рецепторами, расположенными в глубине выстилающей эту полость слизи. Когда молекула присоединяется к рецептору, от него в мозг поступает сигнал. То, что мы воспринимаем как один запах, нередко состоит из набора сигналов от многих рецепторов, с которыми связываются разные молекулы. Наш мозг объединяет этот набор сигналов в один определенный запах.

Точно так же и запах может состоять из сигналов от нескольких, часто даже многих рецепторов, работа которых запускается только определенными ключами — молекулами веществ определенного типа. Наш мозг воспринимает набор сигналов, поступающий от этих рецепторов, как один запах.

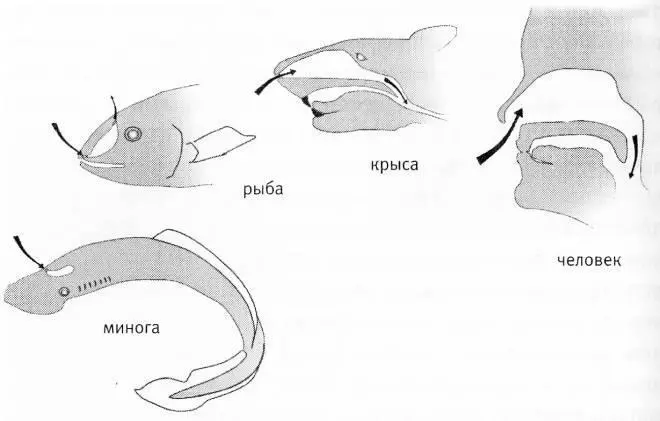

Органы обоняния находятся у нас внутри черепа, как и у других млекопитающих, а также у рыб, амфибий, рептилий, птиц. Как и у других животных, у нас есть отверстия, через которые внутрь нашей головы поступает воздух вместе с взвешенными в нем веществами, и набор специальных тканей, в которых эти вещества взаимодействуют с нейронами (нервными клетками). Сравним строение этих отверстий, полостей и оболочек у разных организмов от примитивнейших позвоночных до человека, чтобы выявить общие закономерности. Самые примитивные животные, обладающие черепом и позвоночником, — это бесчелюстные, такие как миноги и миксины. У них есть единственная ноздря, ведущая к расположенному внутри черепа мешку. Вода попадает через ноздрю в этот мешок, и в нем воспринимаются запахи. Самое большое отличие обоняния миног и миксин от нашего состоит в том, что они чувствуют запахи веществ, растворенных в воде, а мы — взвешенных в воздухе. Утех рыб, с которыми мы состоим в особенно близком родстве, например двоякодышащих или тиктаалика, органы обоняния еще больше похожи на наши: вода попадает внутрь черепа через ноздри и в итоге достигает полости, соединенной с полостью рта. У этих рыб две пары ноздрей — наружная и внутренняя. В этом они очень похожи на нас. Попробуйте дышать с закрытым ртом. Воздух будет входить сквозь наружные ноздри, проходить сквозь носовую полость и достигать внутренних ноздрей, через которые он попадает в глубину глотки и оттуда в трахею (дыхательное горло). У тех рыб, от которых мы происходим, тоже были наружные и внутренние ноздри, и неудивительно, что это были именно те рыбы, у которых была также плечевая кость — и ряд других общих с нами признаков.

Наши органы обоняния содержат немало сведений, отражающих наши связи с далекими предками — рыбами, амфибиями, млекопитающими. Большой прорыв в изучении этих связей произошел в 1991 году, когда Линда Бак и Ричард Аксель открыли большое семейство генов, отвечающих за наше обоняние.

Носовые отверстия и движение молекул пахучих веществ в обонятельных органах позвоночных от бесчелюстного (миноги) до человека.

Планируя свои эксперименты, Бак и Аксель исходили из трех важных предположений. Во-первых, у них была правдоподобная гипотеза, основанная на результатах, полученных в других лабораториях, о том, как должны выглядеть гены, на которых записан рецепт обонятельных рецепторов. Эксперименты показали, что структура этих рецепторов включает характерные молекулярные петли, помогающие рецепторам передавать информацию в пределах нервной клетки. Это была важная подсказка, потому что благодаря ей Бак и Аксель могли теперь искать в мышином геноме все гены, которые позволяют синтезировать такие структуры. Во-вторых, они предположили, что характер действия этих генов должен быть специфическим — они должны работать только в тканях, участвующих в восприятии запахов. Вполне логично: если эти гены отвечают за синтез обонятельных рецепторов, они не должны работать в тканях, где таких рецепторов нет. В-третьих, и это предположение было довольно смелым, Бак и Аксель решили, что должен быть не один такой ген и даже не несколько, что таких генов должно быть очень много. Эта гипотеза была выдвинута из тех соображений, что разные запахи стимулируются множеством разных веществ, и если каждому типу вещества соответствует один тип рецепторов, за который отвечает один ген, то таких генов должно быть очень и очень много. Однако исходя из данных, которые имелись в распоряжении исследователей на тот момент, эта гипотеза вполне могла оказаться ошибочной.

Но все три предположения вполне подтвердились. Бак и Аксель смогли найти искомые гены, обладающие характерной структурой. Они установили, что все эти гены работали только в тканях, задействованных в обонянии, а именно в обонятельном эпителии носовой полости. И наконец, они нашли огромное число таких генов. Это был полный успех. Затем Бак и Аксель открыли нечто поистине поразительное: целых три процента нашего генома занимают гены, отвечающие за восприятие разных запахов. Каждый из этих генов позволяет синтезировать рецептор, чувствительный к веществам определенного типа. За эти исследования Линда Бак и Ричард Аксель в 2004 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: