Нил Шубин - Внутренняя рыба

- Название:Внутренняя рыба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-26000-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нил Шубин - Внутренняя рыба краткое содержание

Почему мы выглядим так, как выглядим? Что общего между человеческими руками и, допустим, крылышками бабочки? И как связаны между собой волосы, молочные железы и сложное устройство нашего уха? Эти вопросы только кажутся праздными — на деле ответы на них позволят нам лучше понять строение человеческого организма, а значит, найти причину его слабостей и болезней. Нил Шубин, профессор анатомии, известный палеонтолог и один из первооткрывателей легендарного тиктаалика (промежуточного звена между рыбами и наземными животными), предлагает читателю совершить увлекательное путешествие к истокам эволюции и посмотреть, как на протяжении трех с половиной миллиардов лет формировалось и совершенствовалось наше тело.

Внутренняя рыба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хозяину этой лавки достался один из самых лучших когда-либо обнаруженных образцов ископаемой саламандры. Гао хотел, чтобы мы посмотрели на это образец и посвятили часть предстоящего дня попыткам договориться о его приобретении. От нашего посещения этой лавки так и веяло чем-то противозаконным. Гао провел несколько часов, выкуривая с этим господином одну сигарету за другой, бурно жестикулируя и общаясь с ним по-китайски. Было ясно, что они торгуются, но, не зная китайского, я не имел ни малейшего представления, какие взаимные предложения они при этом высказывают. После многократного пожимания рук и, наконец, долгого финального рукопожатия мне разрешили пройти в подсобное помещение и посмотреть на ископаемое, лежавшее на столе торговца. Это было просто потрясающее зрелище: превосходный отпечаток личинки саламандры не больше восьми сантиметров в длину. В этом образце целиком отпечаталось все животное, вплоть до раковин крошечных моллюсков, которых оно съело незадолго до смерти. А еще, в первый и последний раз в моей палеонтологической практике, я увидел глаз ископаемого.

Глаза очень редко сохраняются в ископаемом виде. Как мы уже убедились, наибольшие шансы для успешного захоронения имеют твердые структуры, такие как кости, зубы, чешуи. Если мы хотим разобраться в истории глаз, нам следует привлечь для этого одно важное обстоятельство. Органы и ткани, которыми пользуются животные для улавливания света, на удивление разнообразны: от простых светочувствительных органов многих беспозвоночных до сложных глаз насекомых и наших глаз, похожих на фотоаппарат. Как воспользоваться этим разнообразием, чтобы понять, каким путем развилась наша способность видеть?

История человеческих глаз во многом напоминает историю автомобилей. Возьмем, к примеру, "шевроле-корвет". Мы можем проследить историю этой модели в целом, а можем — историю каждой из ее деталей по отдельности. История "корвета" началась давно: впервые эта модель была выпущена в 1953 году, и ее продолжали выпускать во все последующие годы в постепенно меняющихся вариантах. Есть своя история и у покрышек "корвета", как есть она и у резины, используемой для их изготовления. Все это во многом аналогично истории наших тел и органов. У нашего глаза есть своя история, но есть она и у его составных частей, его клеток и тканей, а также у генов, на основе которых формируются все эти структуры. Если мы разберемся во всех многочисленных пластах истории наших органов, мы поймем, что мы по сути представляем собой сложную мозаику из деталей, которые в том или ином виде есть и у огромного множества других существ на нашей планете.

Обработка зрительных образов происходит в основном у нас в мозгу. Роль глаз ограничивается тем, чтобы улавливать свет и передавать информацию о нем в мозг, где эта информация будет обработана. Наши глаза, как и глаза всех позвоночных животных, устроены по принципу фотоаппарата. После того как свет попадает в глаз, он фокусируется на своеобразном экране, расположенном в глубине глаза. На пути к этому экрану свет проходит через несколько прозрачных слоев. Сперва он проходит через роговицу — тонкий слой ткани, покрывающей глаз спереди, — и попадает в камеру, заполненную жидкостью — водянистой влагой. Количество света, идущего дальше, регулируется радужной оболочкой. В ней расположено отверстие — зрачок, который благодаря непроизвольным сокращениям миниатюрных мышц может расширяться и сужаться подобно диафрагме фотоаппарата. Затем свет проходит сквозь хрусталик, который, как линза в объективе фотоаппарата, предназначен для фокусировки изображения. Хрусталик тоже окружают миниатюрные мышцы, которые, сокращаясь, меняют его форму и позволяют фокусировать свет, идущий как от далеких, так и от близких объектов, то есть наводить на резкость. Хрусталик здорового человека прозрачен и состоит из особых белков, определяющих наряду с формой поверхности его оптические свойства. Эти белки, которые называют кристаллинами, существуют необычайно долго, благодаря чему хрусталик может успешно функционировать в течение всей нашей жизни. После хрусталика свет проходит через прозрачное стекловидное тело и попадает на расположенный в глубине экран. Этот экран (сетчатка), на который проецируются изображения видимых нами объектов, набит кровеносными сосудами и светочувствительными клетками. Эти клетки и посылают в наш мозг сигналы, которые мозг интерпретирует как элементы зрительных образов. Светочувствительных клеток у нас два типа. Клетки первого типа (палочки) более чувствительны к свету, клетки второго (колбочки) — менее. Более чувствительные клетки воспринимают свет только в черно-белом виде, а менее чувствительные способны воспринимать цвета. По соотношению палочек и колбочек в сетчатке животного можно определить, к ночному или к дневному образу жизни оно приспособлено. Светочувствительные клетки сетчатки составляют у человека около 70% всех чувствительных клеток тела — яркое свидетельство того, какую важную роль играет в нашей жизни зрение.

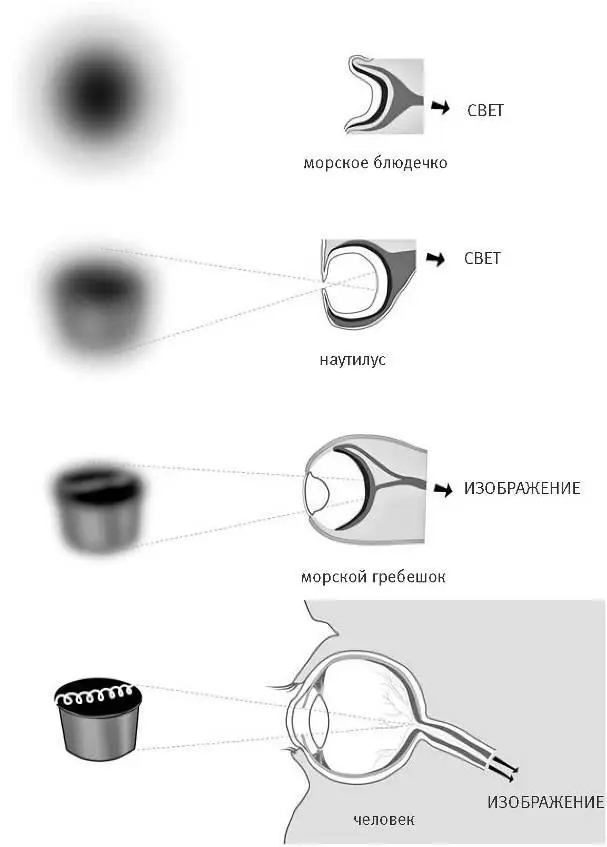

Глаза того же типа, что наши, похожие на фотоаппарат, характерны для всех животных, наделенных позвоночником и черепом, от миног до млекопитающих. У животных из других групп мы находим глаза разного типа — от простых скоплений светочувствительных клеток до сложных глаз, собранных из множества линз, таких как глаза мухи, и до примитивных подобий наших собственных глаз. Чтобы разобраться в истории наших органов зрения, нужно прежде всего разобраться в родственных отношениях структур, из которых состоят наши глаза, и структур, образующих глаза других типов.

Глаза наводятся на резкость: от примитивных светоулавливающих устройств некоторых беспозвоночных до наших глаз, похожих на фотоаппарат и наделенных линзой (хрусталиком). Острое зрение выработалось в ходе эволюции постепенно.

Для этого нам нужно прежде всего изучить вещества, улавливающие свет, ткани, которые позволяют нам видеть, и гены, которые отвечают за формирование всего этого.

Молекулы — светоуловители

Самое главное для работы клеток-светоуловителей — это процессы, происходящие в молекулах определенного вещества, которые, собственно, и улавливают свет. Когда свет попадает на такую молекулу, она меняет форму и распадается на две части. Одна из этих частей представляет собой производное витамина А, а другая — белок под названием опсин. Когда производное витамина А отпадает от опсина, начинается цепная реакция, передающая сигнал нервной клетке, которая посылает этот сигнал в наш мозг. Для цветного и черно-белого зрения мы используем разные опсины. Подобно тому как струйный принтер печатает разноцветные изображения за счет трех или четырех чернил разного цвета, наше цветное зрение обеспечивается тремя типами светоулавливающих молекул, ответственных за разные цвета. Для черно-белого зрения служит лишь один тип молекул опсина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: