сборник - Зодчие Москвы XV - XIX вв.

- Название:Зодчие Москвы XV - XIX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

сборник - Зодчие Москвы XV - XIX вв. краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество связаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Предназначена для широкого круга читателей. .

Зодчие Москвы XV - XIX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

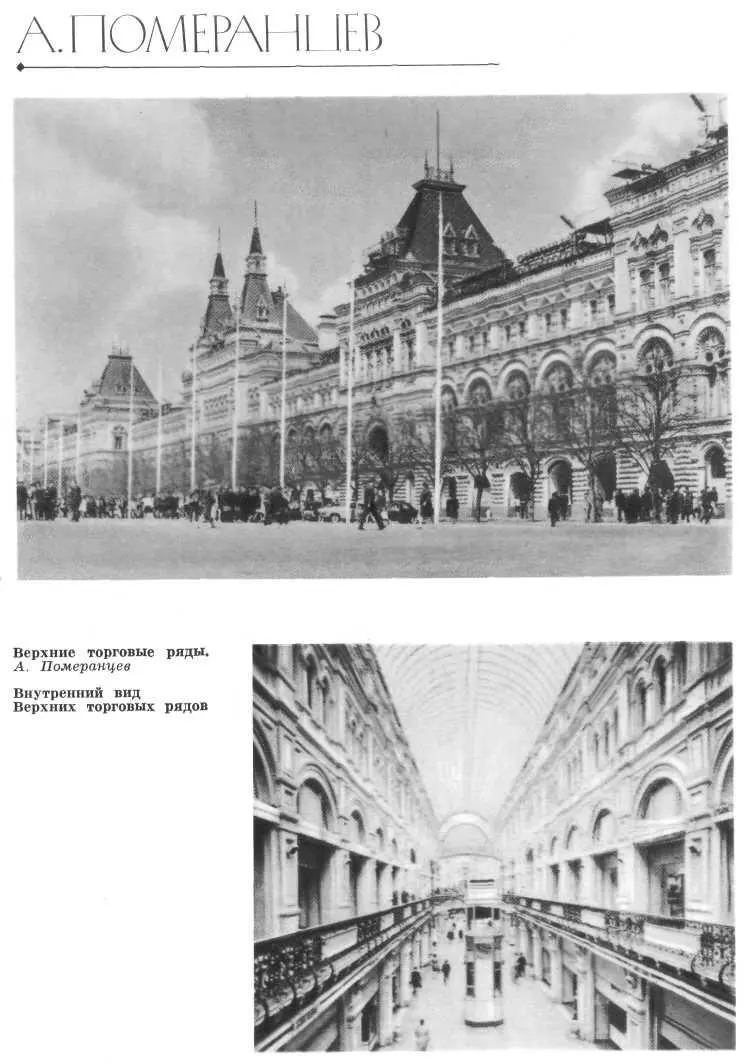

В историю отечественной архитектуры Померанцев вошел как автор павильонов Нижегородской выставки и здания Верхних торговых рядов, особенно последнего, неразрывно связанного с обликом Красной площади в Москве.

Скончался зодчий 27 октября 1918 г.

М. БЫКОВСКИЙ

(1801–1885)

Весомый вклад в развитие московской архитектуры второй трети XIX века внес крупный зодчий этого периода, москвич по рождению и по месту творчества — Михаил Доримедонтович Быковский. Подобно Тону, он сыграл огромную роль в формировании нового стиля, и не только как архитектор-практик, но и как теоретик, педагог и общественный деятель. Причем если творчество Тона связывается преимущественно с официальной линией развития зодчества, то деятельность Быковского представляется в определенной степени противостоящей официальному пути.

Ровесник XIX века, Быковский сформировался как зодчий в период расцвета русского классицизма. Его юность и молодость совпадают со временем становления ансамбля классической послепожарной Москвы. У одного из создателей его — Д. И. Жилярди — Быковский получил профессиональное образование.

Путь Быковского, выходца из низов, из податного сословия — по терминологии того времени, в большую архитектуру был тернист и труден. Всеми успехами он обязан исключительно одаренности и энергии.

Будущий зодчий родился в Москве 29 октября 1801 года. Отец его — мастеровой, занимался столярным и резным делом, самостоятельно выучился правильно чертить фасады, планы и профили иконостасов. У Быковского рано обнаружилась страсть к рисованию, более того — к архитектуре. Отец, заметив это, отдал пятнадцатилетнего мальчика в учение к одному из ведущих зодчих Москвы начала прошлого столетия — Д. И. Жилярди. Одаренность ученика была замечена Жилярди, и через три года он сделал его своим помощником. Будучи архитектором Воспитательного дома, Жилярди привлек талантливого юношу к работам по этому зданию и другим, относившимся к его ведомству объектам, в частности к строительству Московского ломбарда. Жилярди помог также любимому ученику в получении частных заказов, в том числе в усадьбе Голицыных Гребнево и в усадьбе графа Панина Марфино под Москвой. Не без содействия Жилярди Быковскому удалось выйти из податного сословия, ибо только таким образом молодой зодчий получал возможность участвовать в конкурсах на звание академика архитектуры и поступить на государственную службу. Жилярди обратился к ректору Академии художеств с письмом, в котором квалифицировал Быковского как талантливого, проходившего у него учение зодчего и просил допустить его к составлению проекта на соискание звания академика архитектуры. На основании этого письма совет вынес решение "избрать (Быковского. — Е. К.) в звание назначенного и задать ему, так и назначенному художнику Коринфскому, на звание академика следующую программу: "сделать полный проект карантина на морском береге на 250 человек". За проект Быковскому, одновременно с Тоном, в 1830 г. было присуждено звание академика. Это событие стало поворотным в судьбе московского зодчего. Работавший по найму с 1828 г. в Московском дворцовом архитектурном училище, он в 1833 г. был утвержден в штатной должности. В 1834 г. Быковский получает назначение на должность чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе Д. В. Голицыне. В переводе на современный язык это означало назначение Быковского главным архитектором Москвы; он сменил на этом посту О. И. Бове. Наконец, в 1836 г. с введением должности в штат при попечителе Архитектурного училища Д. М. Львове Быковский стал первым директором этого училища.

На 1830 — 1850-е годы приходится основная масса построек Быковского, продолжавшего заниматься проектной практикой вплоть до конца 1870-х годов.

В отличие от Тона Быковский был подлинным архитектором-романтиком, стремившимся к уникальным художественным решениям. Свойственное эклектике неприятие нормативности классицизма в его творчестве представляется на редкость последовательным и плодотворным. Непредвзятость и свежесть композиционных приемов и архитектурных форм соединялись у Быковского с интересом к новым темам, входившим в 1830 — 1840-е годы в русскую архитектуру, к новым пространственно-планировочным структурам.

Талант зодчего соединяется в Быковском с темпераментом реформатора и общественного деятеля. С момента включения его в состав совета в качестве члена, ответственного за программы учащихся в Московском дворцовом архитектурном училище, начинается полоса реформ. Ученикам начинают задавать программы на проектирование построек в разных стилях.

В 1834 г. на торжественном акте в Архитектурном училище Быковским была прочитана речь, заглавие которой было подлинным манифестом новой архитектуры, шедшей на смену классицизму: "Речь о неосновательности мнения, что Архитектура Греческая или

Греко-Римская может быть всеобщею и что красота архитектуры основывается на пяти основных чиноположениях". Пафос и смысл этой речи — в неприятии установившегося в России со времени петровских преобразований, а в Западной Европе со времени Ренессанса убеждения в общезначимости античной ордерной традиции; о бесплодности применения норм красоты, разработанных в ту далекую эпоху, для всех без исключения времен и народов.

Быковский отрицает справедливость издавна утвердившегося и ставшего уже правилом мнения, говоря, что "красота Архитектуры должна быть качествуема геометрическими измерениями и что Архитектура Греческая или Греко-Римская должна быть всеобщею". Он оспаривает истинность господствующего в классицизме убеждения, что ордер — абсолютный по своему значению носитель красоты в архитектуре. И хотя Быковский не был против ордера как такового, а лишь против возведения его в абсолют, отношения к нему как к норме, сохраняющей действенность во все без исключения времена, именно в этом отрицании заключалась взрывная сила речи. Тем самым Быковский подверг сомнению жизнеспособность эстетических норм классицизма, который был чужд зодчему своей приверженностью к канону. Мерилом истинности новых исканий, вместо привычной ориентации на традицию, для Быковского становится критицизм, разумное отношение к правилам, а не слепое подражание им. "Всякое правило относительно искусств, — говорит он, — как бы долго оно ни существовало, должно быть исследываемо и, когда найдено будет неверным в своих началах, должно быть отвергнуто".

Для Быковского мерилом истинности архитектуры является народность, мера соответствия ее, как и всякого другого искусства, духу времени и духу народа. Однако на народность опираются и те, кто жаждет перемен, и те, кто мечтает сохранить существующий порядок вещей, — официальные круги. Сложившееся на протяжении 1810 — 1820-х годов представление о народе как о главном действующем лице исторического процесса, источнике и двигателе искусства заставляет Быковского квалифицировать современную ему архитектуру (ампир первой трети XIX века) как вненациональную, несовременную и подражательную: "…всякому покажется странным, что изящное можно подчинить одинаковым, повсеместным и ни в каком случае неизменным формулам… Думать так, значит полагать, что высшее проявление духа может пребывать одними образами везде и вечно… Признаюсь, я почел бы невероятным, чтобы мнение столь ложное в своих началах могло когда-либо существовать, если бы самая действительность не убеждала меня в том, что оно укоренилось уже и торжественно тяготеет над прекрасными произведениями духа человеческого…"

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: