Александр Ферсман - Путешествия за камнем

- Название:Путешествия за камнем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ферсман - Путешествия за камнем краткое содержание

Книга воспоминаний известного ученого А. Е. Ферсмана о своих экспедициях просто и бесхитростно рассказывает, как автор начал увлекаться камнем, как от простого сбора минералов и пород он перешел к большим научным исследовательским экспедициям, как родилась в нем любовь к камню, превратившись в основной стимул жизни.

Путешествия за камнем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда вы едете по большому тракту из Невьянска в село Липовское, то с пригорка перед вами открывается картина селения с большой церковью посередине. Оно расположено среди почти безлесного ландшафта, и лишь на горизонте виднеются отдельные полоски темных лесов. Здесь, не доезжая километра два до селения, всего в 200–300 метрах от тракта, на левом склоне Спорнинского ложка, падающего к истоку реки Бобровки (ниже реки Липовой), вы видите сильно заплывшие неровности и ямы каких-то старых работ.

Заметить их нелегко; и мне самому, много раз бывавшему на этих копях, случалось иногда пропускать тот небольшой сворот, который ведет вправо от тракта к расположенным в низине Липовским копям.

Копи открыты были совершенно случайно в 1900 году, когда на пашне плугом были выпаханы кристаллы красного шерла.

В горячке первых двух лет камни добывались килограммами. Из-за беспорядочного и хаотического ведения дела литовскими крестьянами не только было загублено огромное количество представляющего научный интерес материала, но и испорчено и исковеркано само месторождение.

По рукам липовских крестьян разошелся ценнейший материал разноцветных камней, и уже в 1912 году было трудно в Липовке приобрести что-нибудь хорошее, а то немногое, что оставалось, например кристаллы рубеллита, ценилось сотнями рублей.

В 1921 году положение в Липовке резко изменилось, и местными правительственными предприятиями была начата правильно поставленная добыча многочисленных и разнообразных минералов. В 1922–1923 годах в связи с общим ослаблением экономической жизни Урала эти работы были прекращены.

Когда с восхищением смотришь в музее Ленинградского Горного института или в музее Берлинского университета на штуфы драгоценных минералов из Липовских копей, трудно себе представить тот мирный пейзаж, который окружает эти классические копи, где покров черноземной почвы скрывает следы грандиозных физических и химических процессов.

Всего 30 километров отделяет нас от Мурзинской слободы. Дорога идет пашнями и перелесками. По сторонам дороги склоны долин и ложков изрыты ямами и шурфами. Влево остается деревня Сарапулка — старинное поселение, отмеченное еще на ландкарте 1734 года и составившее себе всемирную славу своими турмалинами. Еще в конце XVIII столетия отсюда были вывезены огромные богатства ярко-красных прозрачных турмалинов — сиберитов, или, как их раньше называли, «сибирских рубинов». По густоте, однородности и мягкости тона камней ни одно месторождение в мире не может сравниться с Сарапульским. Знамениты и сарапульские радиально-лучистые сростки розового цвета и большой красоты. Концы кристаллов образуют как бы шаровую поверхность. Такие сростки очень редки, и в былые годы их ценили исключительно высоко, и «отсеки» шаров до 10 сантиметров стоили в 1825 году не менее 5000 рублей.

Вправо в лесу медленно поднимается к небу дым куреней около копей «Ватихи». Там, на глубине 75 метров, в постоянной борьбе с накапливающимися подземными водами разрабатываются в разрушенном и измененном граните жилы аметистов редкой красоты, окраски и прозрачности. Добыча этого камня продолжалась успешно и в последнее время.

Вот и Мурзинская слобода со своей старой церковью на берегах медленно текущей реки Нейвы, обезображенных кучами перемытых на золото песков.

С высокого склона реки виден на другом берегу густой еловый бор, скрывающий в себе главные месторождения всего района — знаменитую Мокрушу и «гору» [21] Под именем «горы» часто подразумевается у горщиков Урала выход пегматита, хотя бы и не связанный с заметным изменением рельефа.

Тальян.

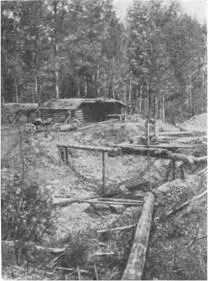

В сыром, болотистом и ровном месте среди густого леса разбросан ряд шахт на пространстве всего лишь одного гектара. Одни из шахт совершенно завалились, другие работались еще зимой и кое-как накрыты досками. Вокруг раскинулись беспорядочные кучи отвалов. Среди всего этого хаоса беспорядочной зимней работы в промерзлой земле только одна выработка производила толковое впечатление. Это открытая разработка С. X. Южакова, глубиной до 12 метров. Маленькая и низенькая избушка, где ютятся копачи в непогоду, примитивно устроенный ручной насос для откачки воды — вот и вся незатейливая обстановка этой выработки. Здесь только раскрывается перед нами картина месторождения. В сильно разрушенную, смятую в складки гнейсовидную породу ворвались жилы пегматитового гранита, то сплетаясь между собой, то ответвляя тонкие белые прожилочки, то образуя большие скопления твердой, но красивой пегматитовой породы. В середине более мощных жил порода при своем застывании оставила пустые промежутки, и в них выкристаллизовались драгоценные минералы редкой красоты. Опытный горщик знает «проводники» к таким богатым пустотам, или «занорышам», как их называют в Мурзинке. По тоненькой жилке гранита, идущей в глубь, направляет он свою работу до более мощной жилы «пласта», где по целому ряду мельчайших признаков, или «припасов», он предугадывает существование пустоты с самоцветными камнями.

Копь С. X. Южакова. Мурзинка. Средний Урал. Фото автора, 1912 г.

С особым чувством любопытства подошли мы к только что обнаруженному занорышу. Буровато-красная мокрая глина заполняла его, и С. X. Южаков осторожно и медленно вынимал эту глину кайлой и деревянными палочками, перебирая ее в пальцах. Скоро в его руках оказались превосходные кристаллики почти черного дымчатого кварца и двойнички полевого шпата.

Рабочих и всех нас охватило какое-то особенное чувство волнения: глаза всех были устремлены на умелые руки Южакова, и каждый ждал с нетерпением, принес ли этот занорыш какой-нибудь самоцвет.

Скоро Южаков сообщает нам, что он рукой на стенках полости нащупывает большие кристаллы дымчатого кварца [22] На Урале дымчатый кварц осторожно обжигают в печке — в золе или в хлебе, благодаря чему камень приобретает красивый золотистый цвет, столь ценимый в огранке.

и какой-то минерал, возможно тяжеловес. Пустота тщательно отмывается, два взрыва динамитных патронов в соседних местах ее совершенно очищают — и в наших руках оказывается ряд штуфов дымчатого кварца с зеленой слюдой и кристаллами полевого шпата и топазов.

Кристаллы дымчатого кварца и топаза на альбите. Мурзинка.

Кристаллы топазов Мурзинских копей поражают своей чистотой и тоном. Цвет их обычно голубоватый, изредка с зеленоватым или желтоватым оттенком. Нередко камни совершенно бесцветны или окрашены в слабый розовато-желтый цвет. Обычно они совершенно прозрачны. Красота, чистота и нежность тонов мурзинских топазов не поддается описанию; надо посетить богатейшее собрание Горного института в Ленинграде или Минералогический музей Академии наук в Москве, чтобы оценить эти дары природы, с которыми не могут сравниться ни одна камни в мире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: