nd - Оружие и доспехи Руси X – XVI век

- Название:Оружие и доспехи Руси X – XVI век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

nd - Оружие и доспехи Руси X – XVI век краткое содержание

Краткое описание оружия и доспехов Руси

Оружие и доспехи Руси X – XVI век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

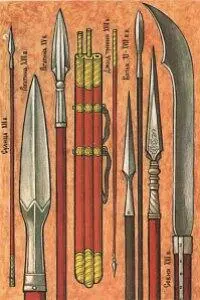

Колющее оружие — копья и рогатины — в составе вооружения древнерусских войск имело не меньшее значение, чем меч. Копья и рогатины часто решали успех боя, как это было в битве 1378 года на реке Боже в Рязанской земле, где московские конные полки одновременным ударом "на копьях" с трех сторон опрокинули татарское войско и разгромили его. Наконечники копий были прекрасно приспособлены для пробивания брони. Для этого они делались узкими, массивными и вытянутыми, обычно четырехгранными. Наконечники, ромбовидные, лавроволистные или широкие клиновидные, могли использоваться против врага, не защищенного доспехами: двухметровое копье с таким наконечником наносило опасные рваные раны и вызывало быструю гибель противника или его коня.

Рогатины имели ширину пера от 5 до 6,5 см и длину лавро-волистного наконечника до 60 см. Чтобы ратнику было легче держать оружие, к древку рогатины приделывалось по два или по три металлических "сучка".

Разновидностью рогатины являлась совня (совна), имевшая кривую полосу с одним лезвием, слегка изогнутым на конце, которое насаживалось на длинное древко. В Новгородской I летописи мы читаем, как разбитое войско"… по-бегоша на лес, пометавше оружие и щиты и сови и все от себе".

Сулицей называлось метательное копье с легким и тонким древком длиной до 1,5 м. Отмечены случаи, когда сулицу не только метали, но и наносили ею укол: "Бодена бысть… острыми сулицами". Три или более сулиц (сулица иногда называлась "джеридом") вкладывались в небольшой колчан —"джид" — с отдельными гнездами. Джид носился на поясе с левой стороны.

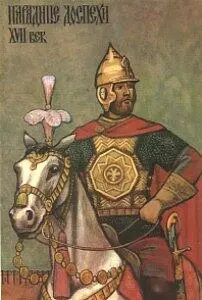

"На отце моем брони златы и шелом злат с камением драгим и жемчугом сажен, а братья мои суть в серебряный бронех, только шеломы златы…", — говорится в древней повести. Именно такое впечатление создается от драгоценного вооружения, владеть которым могли только цари и их воеводы. Парадные доспехи украшались серебром, золотом, драгоценными камнями, обрамлялись филигранными оправами, покрывались гравировкой. Декоративно-парадными доспехами были зерцала XVII века работы Димитрия Коновалова, Никиты Давыдова, Григория Вяткина —? мастеров Оружейного приказа. Зерцала, изготовленные Коноваловым в 1616 году для царя Михаила Федоровича, оценивались в XVII веке в 1500 рублей (в то время как цена рядового панциря колебалась тогда от 5 до 10 рублей). Под стать парадным доспехам было и убранство коня. "А как потом вели государеву конюшню, — писал датский резидент Моис Гей, — то на лошадях арчаки и чепраки и весь наряд унизан жемчугом и драгоценными камнями". "У главных предводителей и знатных лиц, — сообщал побывавший в 1588 году в России англичанин Д. Флетчер, — лошади покрыты богатою сбруею, седла из золотой парчи, узды также роскошно убраны золотом, с шелковою бахрамою".

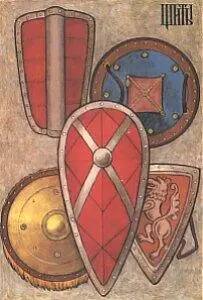

"…Русичи великая поля чремными щиты прегородиша…" ("Слово о полку Игореве"). Древнейший русский щит (VIII–XI века), круглый, достигавший четверти человеческого роста, был удобен для парирования ударов. В профиль такой щит овален или воронко-виден, что усиливало его защитные свойства. На смену круглому щиту в XII веке приходит миндалевидный. защищавший всадника от подбородка до колен. По мере совершенствования шлема верх щита все более спрямляется. Во второй четверти XIII века появляется треугольный щит с перегибом, то есть двускатный щит, плотно прижимавшийся к телу. Тогда же бытуют выгнутые трапециевидные щиты. С конца XIII века входят в обиход сложно-фигурные щиты-тарчи, прикрывавшие грудь всадника во время копьевых таранов. В XIV веке эволюция защитного вооружения приводит к возникновению щита с долевым желобом, который служил вместилищем руки и облегчал маневрирование щитом в бою. В Западной Европе такие щиты, достигавшие в высоту 130 см, назывались "павеза-ми".

Известно, что щиты различных форм существовали в течение длительного времени. Например, наряду с круглыми могли использоваться трапециевидные щиты и т. д. Щиты делались из железа, дерева, камыша, кожи. Наиболее распространены были щиты деревянные. Центр щита обычно усиливался металлическим навершием — "умбоном". Край щита назывался венцом, а промежуток между венцом и навершием — каймой. Тыльная сторона щита имела подкладку, на руке щит удерживался привязками — "столбцами". Окраска щита могла быть самой различной, но красному цвету на протяжении всего бытования русских доспехов отдавалось явное предпочтение.

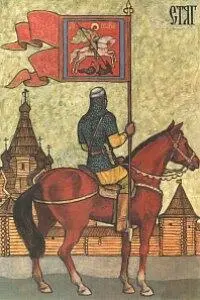

"Выступи полк… и подъяша стяг" (Ипатьевская летопись). Значение стяга в древнерусских ратях огромно. Перед началом сражения вокруг стяга в боевом порядке строилось вом-ско: когда битва распадалась на ряд отдельных рукопашных схваток, стяг служил для воинов ориентиром, местом сбора, указателем хода боя. Если враг "досекошася до стяга и сТяг подсекоша", это означало поражение, и за этим неизбежно следовало бегство войска. Поэтому в междукняжеских войнах к овладению княжеским стягом направлялись все усилия соперников; судьба стяга решала судьбу битвы, и вокруг него разыгрывалась самая жестокая сеча. На стяге первоначально вывешивалась эмблема князя; к концу XIV века на стягах начинают помещать образ Иисуса."…И велел государь херугви христианьскые розвертити, сиречь знамя, на них образ господа нашего Иисуса Христа" (Никоновская летопись о Куликовской битве). Примерно тогда же в употребление входит термин "знамя". Оба названия — "стяг" и "знамя" до XVII века существуют параллельно: в XVII веке слово "стяг" уже не встречается. В XVI веке знамя уже было в каждом полку ("большое знамя"); у сотен, на которые делились полки, были "меньшие знамена".

Знамена жаловались царем Донскому и Запорожскому войску, выдавались воеводам для похода и для службы, посылались в Астрахань князьям черкасским. Знамена отличались друг от друга по достоинству, символизируя степень важности их носителя.

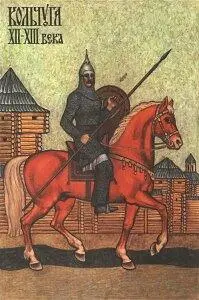

С конца XII века вид кольчуги изменился. Появились кольчуги с длинными рукавами, длиной до колен, с кольчужными чулками — "нагавицами". Теперь кольчуги стали изготавливаться не из круглых, а из плоских колец. Такие кольца делались из круглой железной проволоки, а затем сплющивались при помощи специального железного штампа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: