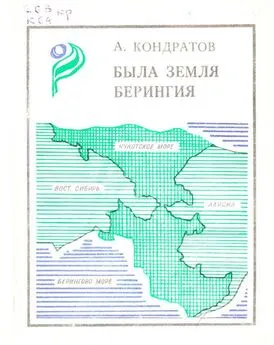

Александр Кондратов - Была земля Берингия

- Название:Была земля Берингия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Магаданское книжное издательство

- Год:1981

- Город:Магадан

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Была земля Берингия краткое содержание

Имя Александра Кондратова, писателя и ученого, хорошо известно читателям. Тридцать книг, написанных им, изданы тиражом более двух миллионов экземпляров и переведены на дна десятка языков. Данная книга посвящена земле ныне находящемся на дне Берингова и Чукотского морей, повествует о роли Берингии в заселении Нового Света, в решении многочисленных загадок океанографии, ботаники, палеонтологии, зоологии, археологии, этнографии, лингвистики и других наук о Земле и человеке.

Книга открывает трилогию, посвященную «магаданским Атлантидам», землям, находящимся на дне омывающих берега Магаданской области морей: Берингии, Арктике и Охотии.

Была земля Берингия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иными словами, флора Чукотки и Аляски ближе друг к другу, чем; флора Чукотки флоре Колымы и Якутии, так же как и флора Аляски ближе чукотской, а не канадской. Чем вызвана такая близость?

Несомненно, большую роль в расселении растений играют течения и ветры. Так, по мнению американского ботаника С. Янга, многие зачатки растений приносятся ветрами, дующими с Аляски на остров Святого Лаврентия в Беринговом море. Если это так, то и до Чукотки могли достигнуть споры и семена. Семена многих растений могут путешествовать и на поваленных деревьях. Но одними случайными заносами невозможно объяснить поразительную близость флоры полуостровов, разделенных Беринговым проливом.

Тем более что многие азиатские виды — свыше семи десятков растений, характерных для Сибири, — распространены не только на Аляске, но и далеко на юге Северной Америки, вплоть до низовьев реки Маккензи. С другой стороны, типично американские виды, преодолев Берингов пролив, обосновались на Чукотке.

Эрик Хултен полагал, что безлесные районы Чукотки и Аляски различить нельзя, настолько близка их фауна. Профессор Юрцев в своей книге «Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии» показал, что это не так. Несколько десятков видов остановились как на азиатской, так и на американской сторонах Берингова пролива, не проникнув на соседний материк. По мере удаления от пролива число чисто азиатских и в особенности чисто американских растений быстро растет. Видимо, следует разграничивать две самостоятельные, хотя и близкие друг другу провинции — Чукотскую и Аляскинскую… Но почему же одни растения смогли преодолеть пролив, а другие — нет?

Еще более интересные факты дала палеоботаника, изучающая древнюю растительность. Американский северный орех растет ныне только в Северной Америке. Но почему его шишки были обнаружены на реках Омолой и Алдан в Якутии? В отложениях, относящихся к началу ледникового периода, в бассейне реки Индигирка найдена ископаемая пыльца трехкосточника из семейства жимолостных. Четыре вида этого трехкосточника в настоящее время растут в Северной Америке и один вид — на Дальнем Востоке.

Еще больше сходства обнаруживает растительность, относящаяся к третичному периоду. По мнению палеоботаников, Якутия, Северо-Восток, Дальний Восток Азии и Тихоокеанское побережье Северной Америки составляли одну флористическую область. Но каким образом сформировалась эта область? Как попали растения из Азии в Америку?

Чем дальше в глубь времен уходят в своих исследованиях палеоботаники, тем большее сходство между флорой Сибири и Дальнего Востока, с одной стороны, и Северной Америки — с другой они находят. «Флора Северной Америки изобилует сибирскими растениями. Они настолько “сибирские”, что иногда американские ученые не могут определить их по материалам, которыми располагают, — пишет академик А. П. Окладников, — Профессор Д. Хопкинс, например, в 1973 году привозил в наш Академгородок собранную им на Аляске коллекцию ископаемой лиственницы и ископаемых ив. Растения эти американские специалисты определить) не смогли, они только указали, что это не американские, а сибирские виды и посоветовали обратиться за помощью к советским коллегам. Что Д. Хопкинс и сделал».

Загадки задают ботаникам и палеоботаникам не только высшие растения, но и низшие, например мхи. «Существует представление о том, что мхи имеют широкое распространение благодаря разносу ветром их спор, которые они продуцируют в огромных количествах. Однако это мнение ошибочно: мхи мигрируют так же, как и высшие растения, и, вероятно, связаны с ними в своих миграциях. Некоторые сорные виды мхов, сопутствующие человеку, имеют обширные ареалы. Отсюда и возникло неправильное мнение о существовании у всех мхов широких ареалов. Напротив, многие мхи имеют разорванные ареалы, отражающие климатические и исторические закономерности четвертичного периода, как более ранних, так и более поздних отрезков времени», — пишет американский биолог, специалист по мхам В. Стирс. И приводит характерные примеры загадочного распространения мхов по обе стороны Тихого океана.

Мох хабродон лейкотрихус, растущий сейчас в северной Японии, обнаружен был во многих районах Аляски. Другой вид мха, прежде известный только в Китае, был найден на Аляске, в районе торы Мак-Кинли на северном склоне хребта Брукс. На склонах того же аляскинского хребта В. Стирс обнаружил разновидности печеночных мхов, прежде известных только в Азии.

Можно было бы еще долго перечислять сходные виды растительности Старого и Нового Света. И объяснить это сходство случайными переносами невозможно, ведь речь идет не об отдельных видах, а о целых сообществах, провинциях и подпровинциях. «Виды растений занимают новые площади целыми группами или ассоциациями, где разобщенный вид если и выживет, то образует подвиды, более приспособленные к новым условиям местообитания, — пишет В. Стирс. — Невозможно согласиться с вероятностью случайного заноса на большие расстояния целых ассоциаций растений, образующих флоры с разорванными ареалами».

Но если отвергнуть дальний разнос спор и семян растений, то каким же образом объяснить сходство растительности Старого и Нового Света?

В последнее время широкой популярностью пользуется теория дрейфа континентов, выдвинутая Вегенером в начале века и подтверждаемая многими данными геофизики, океанологии и других наук наших дней. Но если дрейф материков может объяснить распространение по планете динозавров или растительности, существовавшей в эпоху ящеров, то с помощью этой теории уж никак не объяснить распространение сайгаков или растений, возникших в эпоху последнего оледенения. Ибо счет здесь идет не на десятки тысяч лет, а на десятки миллионов, которыми оперируют сторонники материкового дрейфа.

А кроме того, дрейф континентов предполагает, что все материки были собраны в один, Пангею, затем расколовшуюся на Лавразию в северном полушарии и Гондвану в южном, которая, в свою очередь, раскололась на Африку, Южную Америку, Австралию, Индию и Антарктиду. Стало быть, с позиций теории дрейфа континентов, расстояние между Северо-Востоком Азии и Северо-Западом Америки, узкая полоска Берингова пролива, не принимается во внимание. А если и принимается, то, согласно теории, расстояние между ними в давние времена было не меньше, а больше, чем нынешнее. Это значит, что животным и растениям преодолеть водную преграду, разделяющую материки, было не легче, чем ныне, а трудней!

Загадка пролива

Берингов пролив, как вы убедились сами, не служит серьезным препятствием для растений и северных животных, переходящих с одного материка на другой. Однако далеко не все проливы столь «доступны». Мы уже упоминали остров Мадагаскар с его лемурами. Фауна Мадагаскара входит в так называемую Эфиопскую (Африканскую) провинцию, но она настолько своеобразна, что зоогеографы выделили ее в особую подобласть — Мадагаскарскую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: