А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников

- Название:Чингисиана. Свод свидетельств современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М. : Эксмо, 2009. — 728 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-699-32049-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников краткое содержание

Место и роль Чингисхана в истории масштабны и многогранны. Собиратель монгольских земель, создатель единого Монгольского государства, он признан величайшим полководцем, равных которому не было ни до, ни после него. Как и много веков назад, интерес к эпохе Чингисхана не ослабевает и в наше время.

В сборник «Чингисиана. Свод свидетельств современников» вошли важнейшие исторические и литературно-художественные памятники, созданные в Монголии и других странах в XII–XVII вв. и посвященные Чингисхану. Главный из них — «Сокровенное сказание монголов» — шедевр монгольской культуры, образец изящной словесности, стоящий в одном ряду с великими древними литературными памятниками, такими, как «Илиада», «Одиссея» и «Слово о полку Игореве». Кроме этого, в книге собраны легенды и предания о Чингисхане, многие из которых были специально переведены для этого сборника, а также фрагменты его знаменитой «Великой Ясы» (свода имперских законов XIII века) и сборника высказываний и наставлений «Билик».

Собранный материал дает обширную пищу для размышлений о личности и могучих дарованиях великого полководца, о породивших его времени и народе и, наконец, о месте, которое занимает Чингисхан в истории человечества.

* * *Предисловие президента Монголии Намбарына Энхбаяра

* * *© А. Мелехин. Перевод, составление, комментарии, 2009 © Г. Ярославцев, наследники. Перевод, 2009 © С. Дулан. Вступительная статья к первому разделу, 2009 © А. Цендина. Вступительная статья ко второму разделу. Перевод, 2009 © Н. Бичурин. Перевод, 2009 © Ж. Саруулбуян. Иллюстрации к первому и второму разделамФото на обложке:James L. Stanfield / National Geographic/Getty Images/Fotobank

Чингисиана. Свод свидетельств современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Добычу делят на пропорциональные части между высшими и низшими чинами. Велика ли, мала ли эта добыча, всегда оставляют одну долю для поднесения императору Чингису*.

…Всякое совещание о начале войны производится в 3-й или 4-й луне*; весть о решении рассылается повсюду; потом 5-го числа 5-й луны* вторично обсуждается, куда направиться осенью настоящего года, после чего, в связи с летней жарой, все разъезжаются по своим стойбищам; в 8-й луне* все собираются в Яньской столице (Жунду. — А.М.), и после этого начинается поход.

Татарская страна (Монголия. — А.М .) богата водой и травой и благоприятна для выращивания баранов и лошадей. Лошадей, через год или два после рождения, обучают и объезжают в течение последующих трех лет. И только тогда начинают использовать в деле…

Качества лошади превосходны: весь день она обходится без пищи, и только ночью пускают ее пастись в поле, не разбирая, попалось ли место, покрытое зеленью или с высохшей [растительностью]; на рассвете [снова] седлают; [для корма лошадей] вовсе не употребляют горох или просо. У каждого человека, по выступлении в поход, имеется несколько лошадей, на которых он скачет поочередно, по одному дню; поэтому лошади не изнуряются и не гибнут…

В то время, когда татары (монголы. — А.М .) не вышли еще из своих пределов, в годы правления Да-дин (т. е. 1161–1189), при разбойничьей Цзиньской династии, в Яньской столице и Ки-даньской стране разнеслось предсказание, что настоящее правительство, теснимое татарами (монголами. — А.М.), не найдет себе убежище и [будет свергнуто]. Цзиньский глава*, Юн (это кличка Ши-цзуна Цзиньской династии вышесказанных годов правления Да-дин), случайно услыхав об этом, с испугом воскликнул: «Татары непременно будут [впоследствии] причиной беспокойства для нашего царства!» Поэтому он отдал приказ немедленно выступить в поход против их отдаленной и пустынной страны. И через каждые три года отправлялись войска на север для истребления и грабежа. Это называлось набором (цзянь див, что буквально значит «уменьшение рабов, или слуг, рекрутов») и истреблением людей.

Поныне еще в Китае все помнят, что за двадцать лет до этого в [провинциях] Шаньдун и Хэбэй, в чьем только доме не было купленных в рабство татарских девочек и мальчиков. Все они были захвачены в плен войсками. Те, которые в настоящее время у татар [являются] нойонами, тогда, по большей части, были уведены в плен и жили в цзиньских пределах.

Кроме того, каждый год из их страны [монголы] платили дань; ее принимали за границей (на территории Монголии), отсылая назад посланных, не допуская их, таким образом, вступать в цзиньские пределы.

Татары убежали в Шамо (монгольские степи. — А.М .), и мщение проникло в них до мозга костей.

Когда ложный Чжан-цзун* вступил на престол, то в годы его правления Мин-чан (1190–1196) было запрещено убивать и грабить. Поэтому татары (монголы) постепенно возвратились на родину; число их народа увеличилось. Это снова обеспокоило Чжан-цзуна, и он воздвигнул новую Великую стену (чан-чэн) на севере от Цзинь-чжоу и охранение ее поручил племени тангу-чжа (тангудов. — А.М.). Когда тангу-чжа взбунтовались, то вместе с ними взбунтовались и-ла-ду-чжа (в Цзиньской истории: е-ла-ду), мудянь-чжа, моу-чжа, хоудянь-чжа (в Цзиньской истории: гудун) и прочие [племена]. Цзиньцы отправили против них войска и усмирили; рассеянные чжасцы передались татарам (монголам. — А.М .).

[Тем временем] среди уйгуров был некто по прозваниюТянь, весьма богатый и ведущий торговлю на огромные суммы; он часто посещал Хэбэй и Шаньдун; вместе с чжасцами он начал рассказывать татарам (монголам. — А.М .) о богатстве жителей этой страны, подстрекая их к сбору войска и вторжению [в цзиньские пределы]. И Тэмужин, который уже питал ненависть за притеснения, вступил в цзиньские пределы и, завоевав, истребил все пограничные крепости.

У татар, как старые, так и молодые, все теперь припоминают слова яньских разбойников (т. е. чжурчжэней), которые говорили: «Наше царство подобно морю, а ваше — горсти песка. Куда же вам с нами справиться!» Только тогда, когда была взята западная столица, вздрогнули как [чжурчжэньский] царь, так и вельможи разбойников. Они собрали все свои отборные войска в количестве 500 000 человек пехоты и конницы и отправили их навстречу [Чингисхану] под начальством Хушаху; но они (чжурчжэни) потерпели великое поражение.

Было собрано новое войско, набранное в Шаньдуне, Хэбэе и других провинциях; к нему присоединена была гвардия императорских телохранителей и прочие [части]; в нем насчитывалось 300 тысяч человек, командовал им Гао-ци. Это войско было разбито под стенами Яньской столицы, когда татары приступили к этому городу. [Таким образом], сокрушены были силы цзиньских разбойников. Войско, увеличившееся в течение столетия, было рассеяно и истреблено. Поэтому [Цзиньская] империя пришла в упадок. Всякий раз, когда татары осаждали города в Хэбэе, Шаньдун и Яньбэй (на севере от Пекина), [цзиньские] разбойники не могли оказать им сопротивление.

Татары (монголы), подражая цзиньским разбойникам, также ввели у себя звания лин-лу шан-шу (министров), лин-цзо-ю-сян (главноуправляющих), правого и левого пин-чжан (директоров) и другие должности. Они также поставили визирей (тайши), главнокомандующих (юань-шуай) и др., которые носят при себе (в знак достоинства) золотые пайцзы.

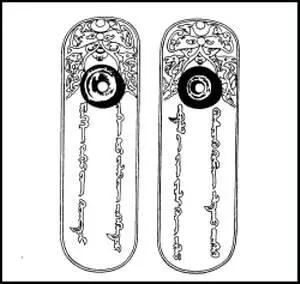

Первостепенные, знаменитые вельможи носят [пайцзы с] изображением двух тигров, или так называемую ху-доу («дерущиеся тигры»). На золотой пайцзе находится китайская надпись: «Святая воля ниспосланного Небом императора Чингиса должна по возможности [с благоговением] исполняться»*.

За ней следует простая пайцза (т. е. без тигров) с надписью: «Святая воля ниспосланного Небом императора Чингиса да немедленно [исполнится]».

За ней следует серебряная пайцза с такой же надписью, как и на предыдущей пайцзе…

Чиновники, управляющие провинциями (чжоу), называются цзе-ши. Те богатыри, которые стоят [в карауле] по обеим сторонам [Чингисхана] с луками и стрелами и знаками достоинства, называются гвардейцами.

Татары презирают старость и уважают бодрость; у них не в обычае частые ссоры и драки. Первого числа первой луны они непременно поклоняются Небу*…

Они любят угощения. Всякий раз, когда правитель Мухали возвращался из военного похода, он несколько дней кряду пировал [попеременно] у своих жен; то же делают и подчиненные ему нойоны.

Татары, по большей части, имеют обычай не мыть рук и хватаются ими [во время еды] за рыбу и мясо; когда жир пристает к рукам, то обтирают их о свои кафтаны. Платье их не снимается (т. е. не меняется) и не стирается до тех пор, пока не износится. Женщины иногда намазывают себе шею (или лоб, но здесь, очевидно, лицо) желтыми белилами; они ходят поныне без перемены в старинном (традиционном. — А.М .) китайском костюме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: