Вашингтон Плэтт - Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы

- Название:Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство иностранной литературы

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вашингтон Плэтт - Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы краткое содержание

Аннотация издательства: Автором книги является американский генерал, в течение многих лет работавший в органах американской разведки. В книге рассматриваются основные принципы и методы информационной работы стратегической разведки и возможности использования в этой работе знаний и методологии общественных и естественных наук. Автором затрагиваются также вопросы подготовки работников для информационной службы стратегической разведки. Книга представляет интерес для военного читателя и лиц, связанных с информационной работой.

Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ВЫРАЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Во многих областях деятельности, помимо информационной работы в разведке, естественных и общественных наук, автор обычно уверен в надежности привлеченных им фактов и сделанных выводов и, можно сказать, «не испытывает сколько-нибудь оправданных сомнений» на этот счет, иначе он не станет опубликовывать свою работу. Напротив, в разведке в силу стоящих перед ней задач приходится готовить информационные документы и делать в них соответствующие выводы, основываясь на данных, которые часто имеют очень малую степень достоверности.

Документы, написанные на основе неполных сведений и содержащие сомнительные выводы, бывают весьма полезны для разведки и лиц, ответственных за принятие политических решений, не потому, что в них случайно делаются правильные догадки, а потому, что в них собрано все, что нам известно по данному вопросу, а также потому, что в них проводится четкая грань между тем, что мы знаем и чего не знаем

Действия, которые предпримет познакомившийся с информационным документом человек, будь то другой разведчик или лицо, ответственное за выработку политики, — естественно, в огромной мере зависят от степени достоверности информации, содержащейся в этом документе. Некоторые факты можно без всяких колебаний считать достоверными. Другие же, хотя и правдоподобны, представляются тем не менее весьма сомнительными. Поэтому составитель информационного документа обязан определить степень достоверности приводимой в нем информации и довести об этом до сведения лиц, читающих документ.

Буквенно-цифровая система определения достоверности сведений

Для оценки надежности источника сведений и достоверности самих сведений был разработан условный код, известный под названием буквенно-цифровой системы. Надежность источника сведений в соответствии с этой системой обозначается буквами от А до Е, достоверность сведений— цифрами от 1 до 6. Ниже приводится расшифровка обозначений этого кода.

Надежность источника

А — абсолютно надежный источник,

Б — обычно надежный источник,

В — довольно надежный источник,

Г — не всегда надежный источник,

Д — ненадежный источник,

Е — надежность источника нельзя определить.

Достоверность сведений

1. Достоверность сведений подтверждается данными из других источников.

2. Сведения, вероятно, правильны.

3. Сведения, возможно, правильны.

4. Сомнительные сведения.

5. Сведения неправдоподобны.

6. Достоверность сведений нельзя установить.

Помимо создания этой простой системы оценки надежности источника, почти ничего не было сделано, чтобы облегчить выражение степени определенности и достоверности сведений, содержащихся в документах разведки, а также для установления взаимопонимания между составителями разведывательной информации и теми, кто ею пользуется. Напротив, тот факт, что в информационной работе приходится иметь дело преимущественно с ненадежными источниками, использовался при составлении некоторых документов для оправдания нечеткости в оценке достоверности сведений.

В качестве примера можно указать на использование в информационных документах такого недопустимого выражения: «Сообщают, что…» Это выражение не сопровождается какими-либо дополнительными разъяснениями, кото-' рые помогли бы читателю уяснить характер сведений. Составителю информационного документа, конечно в определенной мере, известна степень достоверности приводимых им сведений. Он должен сообщить об этом тем, кто будет читать документ. В противном случае этот документ не заслуживает внимания. Составитель документа может по крайней мере писать следующим образом: «Как сообщают перебежчики, показания которых, по-видимому, являются достоверными…», или «Как сообщает местная пресса…», или «Как сообщают туристы…» и т. д.

Приведем другой пример неудачного выражения. Иногда пишут: «Возможно, что…», не определяя при этом вероятность описываемого явления. Разведчик, изучивший явление, о котором он пишет, имеет определенные основания, чтобы судить о вероятности или невероятности данного явления. Иногда стоит задуматься над тем, что внешне значительные фразы бывают совершенно бессмысленными. Взять, к примеру, хотя бы такую фразу: «Возможно, что в данный момент в Куртэнии какой-нибудь инженер, склонившись над чертежной доской, работает над созданием нового оружия, с помощью которого можно стереть с лица земли значительную часть оборонительных укреплений Соединенных Штатов». Разве можно представить себе в качестве основы для выработки политического курса и практических мероприятий что-либо более бесполезное, чем такая фраза?

В информационных документах используются иногда и другие, приводимые ниже выражения: «Вероятно, что…», «Весьма вероятно, что…» и т. д. Явление можно считать «вероятным» при 51 шансе за и 49 против; точно так же «вероятным» считается явление при 999 шансах из 1000. Употребляются и такие столь же неясные выражения: «Имеется много шансов, что…», «Шансы говорят в пользу того, что…» и т. д. Составитель информационного документа обычно имеет более четкое представление о степени вероятности описываемых явлений, о чем ему следует сообщить тем, кто будет читать документ, не претендуя при этом на такую точность, которой нельзя обеспечить.

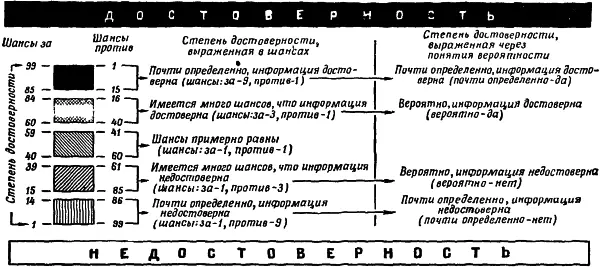

Чтобы показать графически все степени достоверности сведений от совершенно достоверных до совершенно недостоверных и дать каждой степени соответствующее определение, Шерман Кент составил схему, воспроизводимую нами на рис. 8, которая дает наглядную классификацию сведений с точки зрения степени их достоверности. Схема Кента определенно поможет составителю информационного документа полностью довести до сведения лиц, которым предназначается этот документ, степень достоверности приводимых в нем сведений.

Разведчики стремятся в составляемых ими документах указывать степень надежности использованных источников и достоверности приведенных сведений. Для этого необходимо, чтобы документы составлялись в точных выражениях, одинаково понимаемых как автором документа, так и тем, кто будет его читать.

По степени достоверности сведения целесообразно подразделять на следующие виды.

Почти определенно, что сведения достоверны

(шансы: за — 9 или более, против — 1 или менее)

Равнозначные выражения:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: