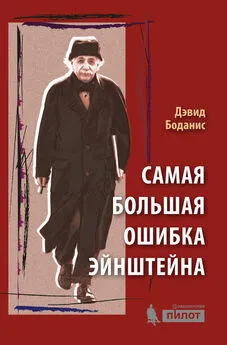

Дэвид Боданис - E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира

- Название:E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2009

- ISBN:978-5-389-00499-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Боданис - E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира краткое содержание

В 1905 году, выведя свое знаменитое уравнение Е=mc2, Альберт Эйнштейн подарил миру мощный источник энергии и открыл новые пути к познанию Вселенной. И теперь, более ста лет спустя, блестящий популяризатор науки Дэвид Боданис увлекательно и просто рассказывает об этом великом открытии. Герои его захватывающей, как детектив, книги — выдающиеся физики, среди которых Фарадей, Резерфорд, Ферми, Оппенгеймер, Гейзенберг и конечно же гениальный Эйнштейн.

E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако с ходом времени среди ученых понемногу пошли разговоры о его статье и почти сразу возникла ревнивая зависть. Анри Пуанкаре был одним из самых прославленных людей французской Третьей республики и — вместе с немцем Давидом Гильбертом — одним из величайших математиков мира. Еще совсем юным человеком Пуанкаре сформулировал первые из идей того, что стало впоследствии теорией хаоса; рассказывают также, что, будучи студентом, он однажды увидел на уличном углу занятую вязанием старуху, а затем, поразмыслив на ходу о геометрии движения ее спиц, вернулся назад и объяснил ей, что существует другой способ вязания, — так он независимым образом открыл метод вязания петлей наизнанку.

Однако теперь Пуанкаре было за пятьдесят и, хотя он еще мог рождать свежие идеи, энергии, необходимой для их развития, у него становилось все меньше и меньше. А может быть, дело было не в энергии. Пожилые ученые нередко говорят, что их проблема состоит не в отсутствии памяти или способности быстро думать, но скорее в страхе, который мешает им сделать шаг в неизвестное. А Пуанкаре представился однажды шанс подойти вплотную к тому, что делал теперь Эйнштейн.

В 1904-м он оказался в составе большой группы разочарованных европейских интеллектуалов, приглашенных на происходившую в Сент-Луисе Всемирную выставку. (Немецкий социолог Макс Вебер также входил в эту группу и был ошеломлен увиденной им в Америке грубой энергией, — он описал Чикаго, как «человека с содранной кожей», — энергией, которая помогла ему избавиться от депрессии, донимавшей его уже не один год.) На выставке Пуанкаре прочитал лекцию, тему которой обозначил словами «теория относительности», — впрочем, название это обманчиво, поскольку Пуанкаре лишь приблизился к границам того, чего вскоре достиг Эйнштейн. Возможно, будь Пуанкаре помоложе, он смог бы пойти дальше и получить результаты, которые в следующем году получил Эйнштейн, — включая и его поразительное уравнение. Однако после лекции, а затем и утомительных развлечений, предусмотренных для Пуанкаре теми, кто пригласил его в Сент-Луис, пожилой математик махнул на эти идеи рукой. А то обстоятельство, что многие французские ученые отступились от практического подхода Лавуазье, заменив его стерильными сверх-абстракциями, еще больше затрудняло для Пуанкаре занятия прикладной физикой.

К 1906-му, поняв, что молодой швейцарец открыл неизмеримо обширное поле исследований, Пуанкаре впал в холодную хандру. Вместо того, чтобы повнимательнее приглядеться к уравнению Эйнштейна, которое Пуанкаре был вправе счесть своим пасынком, и представить его парижским коллегам с целью дальнейших исследований, он постарался держаться от этого уравнения на расстоянии, никогда о нем не говорил, а имя Эйнштейна упоминал крайне редко.

Другие современники присматривались к работе Эйнштейна гораздо внимательнее, однако склонялись поначалу к тенденции упускать из виду ее ключевой момент — причину, по которой Эйнштейн отвел «с» центральную роль. Они бы еще как-то поняли Эйнштейна, если бы он соорудил в своей лаборатории некую совершенно новую аппаратуру, позволившую получше изучить находки Марии Кюри и иных ученых и тем самым сделать открытие, которого никто другой не сделал. Однако у Эйнштейна никакой лаборатории не было и вот это представлялось им непостижимым. «Новейшие открытия», на которые он ссылался, были сделаны учеными, скончавшимися десятилетия, а то и столетия назад. Но и это не было самым главным. Эйнштейн развил свои идеи не путем терпеливой компиляции некоторого количества новых результатов. Нет, он, как мы видели, провел долгое время, «мечтательно» размышляя о свете, его скорости, о том, что является и что не является логически возможным в нашей вселенной. Правда, «мечтательными» эти размышления казались лишь посторонним, которые не понимали Эйнштейна. Ибо размышления и привели его к одному из величайших интеллектуальных достижений всех времен.

В течение столетий, прошедших после того, как родилась — примерно в семнадцатом веке — направляемая математикой наука, люди полагали, что основные представления о вселенной у них уже имеются, — кое-какие детали еще оставалось уточнить, однако диктуемые «здравым смыслом» свойства окружающего нас мира можно было считать самими собой разумеющимися. Мы жили в мире, где тела, пребывая в движении, сохраняли постоянную массу; где время текло ровно и гладко, а относительно того, в какой точке этого потока мы находимся, все пребывали в совершенном согласии.

Эйнштейн же обнаружил, что мир нашим представлениям о нем не отвечает. Все выглядит так, понял он, точно Бог усадил нас в маленький детский манеж — на поверхность планеты Земля — да еще и позволил нам думать, будто все, что мы из него видим, происходит на самом деле. А между тем, за пределами нашего зрения лежат области, которых мы не видим и в которых наши интуитивные представления не работают. Обнаружить происходящее там способно лишь отвлеченное мышление.

Взаимозаменяемость энергии и массы, о которой говорит уравнение E=mc 2, это лишь одно из последствий такой более полной картины. Существуют и другие — чтобы понять их, полезно представить себе мир, в котором верхним пределом всех скоростей является не 300000000 м/с (или 1080000000 км/час), а величина более скромная — скажем, 48 с небольшим км/час. Что мы увидели бы, согласно опубликованной в 1905 году статье Эйнштейна, в этом случае?

Первое поразительное явление, которое бросилось бы нам в глаза, вытекает из рассмотренного нами примера с космическим кораблем. Автомобили, терпеливо стоящие на красном свете, обладали бы обычным их весом, но при смене красного света зеленым набирали бы скорость, а вместе с нею и массу. Собственно говоря, это происходило бы также с пешеходами, бегунами трусцой, велосипедистами — со всем, что движется. Школьница, ожидающая со своим велосипедом зеленого света, могла весить 45 кг, однако, развив скорость около 43 км/час, весила бы уже под 105 кг. Развив же еще большую или просто спускаясь с холма на скорости, несколько меньшей 48 км/час, она вскоре весила бы уже под тонну. Вырос бы и вес ее велосипеда. Однако как только она перестала бы крутить педали, ее вес и вес ее велосипеда возвратились бы к их обычным статичным значениям.

В то же самое время, автомобили, велосипеды и даже пешеходы претерпевали бы другое изменение. В зависимости от позиции, с которой мы наблюдали бы за приближающимся к нам автомобилем длиной в 3,5 м, пропорции его изменялись бы, определенные части выглядели бы уменьшившимися (да еще и сместившимися). При скорости в 47,9 км/час некоторые части автомобиля стали бы совсем крошечными. Водитель и пассажиры тоже ссохлись бы в размерах — но, опять-таки, стоило автомобилю остановиться, и все приобрело бы вид самый обычный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мик Уолл - Жизнь и смерть Джими Хендрикса [Биография самого эксцентричного рок-гитариста от легендарного Мика Уолла] [litres]](/books/1059138/mik-uoll-zhizn-i-smert-dzhimi-hendriksa-biografiya-samogo-ekscentrichnogo-rok-gitarista-ot-legendarnogo-mika-uolla-litres.webp)