Вилен Барабой - Солнечный луч

- Название:Солнечный луч

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вилен Барабой - Солнечный луч краткое содержание

В книге рассказывается о роли Солнца и солнечного света в возникновении и развитии жизни на Земле, в процессах фотосинтеза. Анализируются физическая природа и особенности действия на организм видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; рассматривается влияние физических процессов, протекающих в недрах Солнца, на ритм разнообразных процессов в биосфере. Особое внимание автор уделяет изучению воздействия солнечных лучей на организм человека.

Утверждено к печати редколлегией серии научно-популярных изданий Академии наук СССР

Солнечный луч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пока все цветные лучи распространяются одним общим пучком, мы их не различаем, воспринимаем как белый цвет, который кажется нам простым. Но когда они преломляются в стеклянной призме, или в капельках влаги после дождя в атмосфере, или в луже около автомобильной стоянки, покрытой радужной пленкой бензина, каждый цветной луч преломляется по-своему, сильнее или слабее. Призма как бы развертывает компоненты белого луча в виде цветного веера. Это явление в оптике носит название дисперсии.

В веере лучей, выходящих из стеклянной призмы, порядок цветов тот же, что в радуге: красный цвет сменяет оранжевый, желтый, зеленый, далее идет голубой, синий и фиолетовый цвета. Мнемоническая фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» помогает запомнить этот порядок. Из лучей, входящих в состав солнечного света, зеленые, синие и фиолетовые преломляются сильнее, чем красные, оранжевые и желтые. Поэтому первый луч Солнца при восходе зеленый или синий, так же как и последний, прощальный луч заходящего Солнца. Однако зеленый луч виден только при очень чистом и спокойном однородном воздухе, когда вплоть до горизонта отсутствуют конвекционные восходящие токи в атмосфере. Поэтому лучше всего наблюдать зеленый луч, когда Солнце встает из спокойного моря.

Пространственное разделение простых цветов дало в руки ученых первый объективный признак, лежащий в основе восприятия цвета. Другой классический опыт Ньютона раскрыл еще более удивительные свойства света. Когда ученый на стеклянную пластинку помещал линзу с очень небольшой выпуклостью, а затем освещал ее белым светом, вокруг точки соприкосновения линзы с пластинкой появлялось несколько концентрических радужных колец. Еще более удивительную картину он обнаружил после того, как осветил линзу одним из простых лучей (красным, синим и др.). В этом случае вокруг точки соприкосновения линзы со стеклом образовались концентрические светлые (красные, синие) и черные кольца. Чем дальше от центра, тем теснее прилегали кольца друг к другу. Измерив радиусы черных колец, Ньютон установил, что они относятся друг к другу, как квадратные корни из целых четных чисел: 2, 4, 6, 8 и т. д.

В этом опыте удивительным и необъяснимым было наличие черных колец, несмотря на равномерное освещение линзы падающим светом, что давало основание предположить существование какой-то скрытой периодичности свойств светового потока. Необходимым условием появления обнаруженных Ньютоном колец было наличие тонкого зазора между стеклом и линзой. Ньютон рассчитал, что отношение толщин зазора для светлых (красных, синих и др.) и темных (черных) колец соответствует последовательным целым числам (1, 2, 3, 4 и т. д.). Для разных простых лучей ширина колец, так же как и ширина зазора, различна. Последняя может служить лучшей количественной оценкой простого цвета, чем показатель преломления, величина которого зависит от преломляющей среды. Величина, соответствующая ширине первого зазора между стеклом и линзой, получила позднее название длины волны данного простого луча К. Волны лучей видимого света имеют очень малую длину — миллионные доли миллиметра и меньше. Наименьшая она у фиолетовых лучей, наибольшая — у красных. Но об этом подробнее — в специальном разделе, посвященном цвету.

Современник Ньютона астроном Рёмер определил другую характеристику света — его скорость. Согласно расчетам, скорость света в вакууме составляет 300 тыс. км/сек. Самые последние измерения дали для этой важнейшей физической константы значение 299.792.456,2±1,1 м/сек. В космическом пространстве и в пустоте скорость света одинакова для лучей всех длин волн. В веществе скорость света, наоборот, зависит от длины волны. Именно поэтому происходит разложение света Солнца при прохождении через стеклянную призму. Скорость света обратно пропорциональна показателю преломления среды, т. е. в известной степени зависит и от свойств среды.

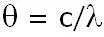

Есть еще одна важная характеристика света, на которую свойства вещества не влияют. Это так называемая частота колебаний. Чем меньше длина волны, тем больше ее частота, т. е. количество колебаний в единицу времени. Частота световых колебаний  , где с — скорость света;

, где с — скорость света;  — длина волны. Для оранжевого цвета, например, с длиной волны 6000 А имеем:

— длина волны. Для оранжевого цвета, например, с длиной волны 6000 А имеем:  = 0,5·10 15гц. Очевидно, именно частота в наибольшей степени характеризует то качество лучей, которое воспринимается человеком как ощущение цвета.

= 0,5·10 15гц. Очевидно, именно частота в наибольшей степени характеризует то качество лучей, которое воспринимается человеком как ощущение цвета.

Воззрения на природу света развивались по мере прогресса науки. Первое общее представление о свете пытался сформулировать Декарт. Описывая общую механическую картину мира, Декарт предположил, что свет представляет собою мгновенную передачу давления от источника света через эфир — среду тонкого строения, заполняющую все мировое пространство. В отличие от Декарта, голландский ученый X. Гюйгенс представлял себе распространение света как процесс упругих колебаний мирового эфира, без быстрого перемещения его частиц. Однако волновая теория света Гюйгенса была недостаточно разработана. Ее дальнейшему развитию помешала популярность выдвинутой Ньютоном теории корпускулярной природы света.

Ньютон предполагал, что в процессе излучения света нагретое тело отдает часть своего вещества, частицы которого (корпускулы) несутся прямолинейно во все стороны с огромной скоростью, вызывая попеременные разрежения и сжатия эфира. Этим он пытался объяснить образование описанных выше колец. Ньютон не противопоставлял свою теорию волновой, но его последователи и ученики превратили корпускулярную теорию в антипод волновой. На протяжении почти 200 лет в науке господствовала корпускулярная теория света. Однако к концу XIX в. в физике накопилось немало фактов, объяснить и понять которые можно было только исходя из признания волновой природы света.

Прежде всего это относится к явлению дифракции света. Встречающиеся в природе волны способны при определенных условиях огибать препятствие, заходить в область тени. При этом, чем меньше размер препятствия, тем легче огибает его волна. Когда длина волны и размер препятствия становятся соизмеримыми, волна как бы «не замечает» преграды. Способность волн огибать препятствия и получила название дифракции волн. Отсутствие дифракции света в обыденных наблюдениях может иметь следующее объяснение: либо свет — процесс не волновой, а корпускулярный (частицы, как известно, движутся прямолинейно), либо длина волны света столь мала, что наблюдаемые предметы неизмеримо велики по сравнению с нею.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: