Вилен Барабой - Солнечный луч

- Название:Солнечный луч

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вилен Барабой - Солнечный луч краткое содержание

В книге рассказывается о роли Солнца и солнечного света в возникновении и развитии жизни на Земле, в процессах фотосинтеза. Анализируются физическая природа и особенности действия на организм видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; рассматривается влияние физических процессов, протекающих в недрах Солнца, на ритм разнообразных процессов в биосфере. Особое внимание автор уделяет изучению воздействия солнечных лучей на организм человека.

Утверждено к печати редколлегией серии научно-популярных изданий Академии наук СССР

Солнечный луч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В живых организмах нас больше всего интересует влияние ультрафиолетовых лучей на биополимеры — белки и нуклеиновые кислоты. Участие фотосенсибилизаторов в этом случае пока точно не установлено. Вероятно, оно невелико, ибо белки и нуклеиновые кислоты сами интенсивно поглощают ультрафиолетовые лучи. Очень хорошо поглощают свет молекулы, в которых атомы углерода и азота образуют кольцевые структуры. Такие кольца имеются и в молекулах биополимеров. В нуклеиновых кислотах — это азотистые основания, в первую очередь пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин) и пуриновые (аденин, гуанин), поглощающие в основном лучи с длиной волны 2600—2650 А. В белках циклические аминокислоты триптофан, тирозин, фенилаланин, гистидин хорошо поглощают лучи длиной 2800 А.

Группировки атомов

образующие пептидные связи между аминокислотами, поглощают более коротковолновые лучи (1800—2300 А), а дисульфидные мостики цистина — лучи промежуточной энергии — 2537 А.

Поглощенная энергия может мигрировать (перемещаться) по цепи атомов, образующих данную молекулу, без существенной потери, пока не достигнет слабых связей между атомами. Мигрирующая энергия расходуется на разрыв слабых связей. При разрыве пептидных и дисульфидных связей размеры молекулы белка уменьшаются. В ходе данного процесса, называемого фотолизом, образуются осколки молекул, оказывающие сильное действие на организм. Так, из аминокислоты гистидина после отделения группировки — СОО— образуется гистамин — вещество, расширяющее кровеносные капилляры и увеличивающее их проницаемость. Образование гистамина, по-видимому, играет важную роль в действии ультрафиолетовых лучей на организм.

Кроме фотолиза в биополимерах под действием ультрафиолетовых лучей происходят и другие изменения. Обычно молекулы белка имеют одинаковый электрический заряд. При облучении заряд молекул уменьшается, они легко слипаются, выпадают в осадок, теряют свою активность — ферментную, гормональную, антигенную и др. Все эти сдвиги, вместе взятые, носят название денатурации.

Процессы фотолиза и денатурации белков идут параллельно и независимо друг от друга. Они вызываются ультрафиолетовыми лучами разной длины волны: лучи 2800—3020 А вызывают главным образом фотолиз, лучи 2500—2650 А — преимущественно денатурацию. Различное сочетание этих процессов определяет картину действия на организм ультрафиолетовых лучей.

Самая чувствительная к действию ультрафиолетовых лучей функция клетки — деление. Лучи в дозе 10 эрг/мм 2уже вызывают остановку деления примерно 90% бактериальных клеток. Но рост и жизнедеятельность клеток при этом не прекращаются. Со временем восстанавливается и деление. Чтобы вызвать гибель 90% клеток, подавление синтеза нуклеиновых кислот и белков, образование мутаций, нужно довести дозу излучения до 100 эрг/мм 2.

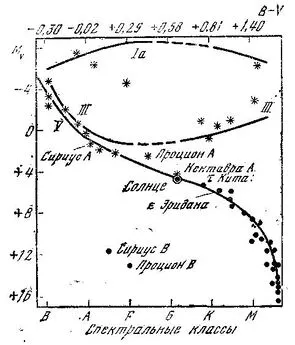

На рис. 16 видно, что кривые бактерицидного и генетического действия ультрафиолетовых лучей, их влияния на рост и деление клеток очень сходны между собой и почти совпадают с кривой поглощения лучей нуклеиновыми кислотами. Значит, ультрафиолетовые лучи вызывают в нуклеиновых кислотах изменения, которые влияют и на рост, и на деление, и на наследственность клеток, и на их существование, т. е. на основные проявления жизнедеятельности клеток. Как известно, действуют на организм, клетку, вещество только то излучение, только те фотоны света, которые поглощаются этим веществом (клеткой, организмом). А нуклеиновые кислоты поглощают кванты невидимого ультрафиолетового излучения гораздо сильнее, чем белки, даже в области максимума адсорбции света белками (около 2800 А). Не удивительно, что именно в нуклеиновых кислотах происходят наиболее важные процессы, характеризующие биологическое действие ультрафиолетовых лучей.

Значение нуклеинового компонента в механизме действия этих лучей на организм объясняется особой ролью нуклеиновых кислот в клетке. Если любой белок присутствует в клетке в виде десятков и сотен совершенно одинаковых молекул, то каждая молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) уникальна. ДНК — это наследственная память клетки. В структуре ее молекул зашифрована информация о строении и свойствах всех клеточных белков, а значит — об устройстве клетки в целом, о характере и направлении процессов обмена веществ в ней. Понятно, что нарушения структуры молекул ДНК особенно важны, особенно опасны, выход из строя любого участка «наследственной» молекулы может оказаться непоправимым или привести к серьезному нарушению жизнедеятельности.

Итак, повреждение ДНК — главное в механизме действия ультрафиолетовых лучей. Но какова природа этих изменений? Мы уже знаем, что поглощают ультрафиолет циклические структуры азотистых оснований, входящих в состав ДНК. Если основную цепочку — нить этой молекулы, самой большой в органическом мире (молекулярный вес ДНК достигает 12—30 млн.), образуют чередующиеся группировки сахара-дезоксирибозы и фосфорной кислоты, то азотистые основания присоединены к каждому звену этой цепи, образуя как бы ступеньки лестницы. Молекула ДНК состоит из двух нитей, спирально закрученных друг возле друга. Лестница, таким образом, витая. А ступеньки ее — это пары азотистых оснований. Они-то и связывают нити ДНК непрочными, но зато многочисленными водородными связями. При самоудвоении ДНК (а именно с него начинается деление клетки) водородные связи разрываются, и каждая из двух нитей ДНК достраивает недостающую часть.

Квант ультрафиолетового излучения приносит с собой столь значительный запас энергии, что прежняя структура азотистого основания становится «тесной» для него. Обычно избыток энергии расходуется на разрыв двойной связи в наиболее слабом месте молекулы — между 5 и 6 атомами углерода в тимине. В результате образуются две свободные валентности, которые нуждаются в заполнении. Чаще всего разорванная двойная связь восстанавливается. Но если разрыв произойдет одновременно в двух расположенных по соседству азотистых основаниях — валентные связи могут замкнуться не внутри оснований, а между ними. И тогда возникает димер тимина — основной фотопродукт облучения ДНК. Если уподобить двойную спираль ДНК застежке-молнии, то каждый димер будет соответствовать слившимся зубцам застежки, препятствующим расхождению нитей. В результате нарушается процесс удвоения ДНК, а затем и деление клеток. С увеличением дозы облучения растет количество димеров, а с ним и нарушения жизнедеятельности, которые на определенном уровне становятся несовместимыми с жизнью. Наряду с образованием димеров определенное значение имеет и окислительное разрушение, дезаминиро-вание азотистых оснований, например превращение аде-нина в гипоксантин под влиянием ультрафиолета, что также искажает смысл наследственной информации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: