Феликс Кузнецов - «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа

- Название:«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Кузнецов - «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа краткое содержание

Трагическая судьба и правда «Тихого Дона», этого великого романа — тема книги известного литературоведа и критика, члена-корреспондента РАН Ф. Ф. Кузнецова. Автор рассказывает об истории поиска черновых рукописей первых двух книг романа, выкупленных, с помощью В. В. Путина, Российской академией наук, и впервые научно исследует рукопись как неоспоримое свидетельство принадлежности романа «Тихий Дон» М. А. Шолохову. В книге впервые исследуются прототипы героев «Тихого Дона» — казаков станицы Вёшенской и близлежащих хуторов, прежде всего — Харлампия Ермакова, прототип Григория Мелехова и командующего армией вёшенских повстанцев Павла Кудинова. В книге исследована творческая биография М. А. Шолохова 1920—1930-х гг., раскрыта органическая преемственность «Тихого Дона» с «Донскими рассказами» и «Поднятой целиной», убедительно показана бездоказательность и несостоятельность домыслов «антишолоховедов».

При глубокой научности, книга читается с неослабевающим интересом. Она сопровождена богатейшим документальным и иллюстративным материалом, что помогает установить истину: великий «Тихий Дон» написал гений русской литературы М. А. Шолохов.

«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В бытовых описаниях Крюков обращается к запахам постоянно, однако в его бытовой прозе запахи удивительно однообразны, их отбор подчинен одной тенденциозной задаче: обличению действительности.

«Воздух был почти тепел. Легкая примесь вокзальной вони плавала в нем» (106); «Воздух в зале был нагретый и испорченный» (116); «удушливо пахло клозетом» (119); «И снова духота, теснота, вонь» (120); «спертый воздух, сор объедков и грязь» (128); «...тяжелый запах огарков, сырости и грязных человеческих тел» (150); «В спертом воздухе чувствуется дыхание параши» (191); «запах гнили, разложения висит над улицей» (274); «кадильный фимиам — и тяжкий запах потных одежд и гнойных язв» (337); «густой и тошный запах тел человеческих» (338)...

Даже в тех случаях, когда это бытовое зловоние соприкасается с запахами природы, побеждает именно оно: «Пахло смолистым сосновым запахом, смешанным с густым запахом человеческих экскрементов и лошадиной мочи» (143). Максимум приятия и любви к изображаемой жизни слышен у Крюкова в следующей сентенции: «Но чувствуется все-таки явственный запах земли в этой тесноте, неудобстве, в спертом воздухе, — тот особый кислый, но милый русский дух, который обильно струится от трудовых армяков, лаптей, онучей, сарафанов, даже от городских жакетов и пиджаков, попавших в деревню» (184). Вот он — апофеоз «любви к народу», до которого была в силах подняться «обличительная» народническая литература с ее комплексом «вины и долга перед народом», унижающим народ чувством жалости к нему.

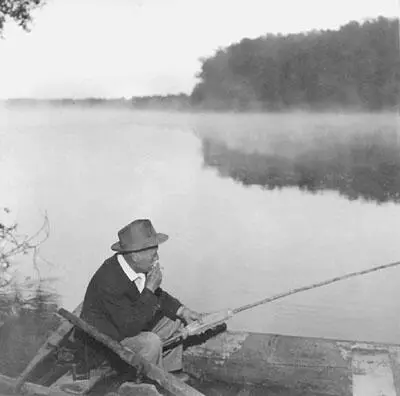

М. Шолохов на рыбалке. 1970-е гг.

Думается, что не только об учителе Васюхине (рассказ «Из дневника учителя Васюхина»), но в значительной степени и о себе писал Крюков: «Я знаю казацкий быт; я люблю народ свой, среди которого я вырос и которому служу, мечтаю об его счастье, скорблю о нем сердцем: я — сын народа, смело могу это сказать... И, тем не менее, я неизменно и постоянно чувствую, что что-то отрезало меня от моего народа, что на меня он смотрит уже не как на своего, со мной говорят не просто и не откровенно и я не могу подойти близко, как мои сверстники по годам, молодые казаки, к нашим милым казачкам... А между тем, как я их люблю!» (73).

Это — любовь «на дистанции», ощущение которой между рассказчиком и любимым им народом возникает неоднократно, когда читаешь Крюкова.

В прозе Шолохова этой дистанции нет. Вспомним еще раз страстный монолог об отношении к народу, к казакам, к родине подъесаула Атарщикова — характер, как указывалось выше, знаковый, занимающий особое место в «Тихом Доне»: «...Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — всё люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, — так глубоко и больно люблю...» (3, 113).

И столь же страстное — прямое, как у героя, — признание в любви к тихому Дону звучит в авторском отступлении:

«Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-солёный запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей нержавеющей кровью политая степь!» (4, 64).

Как видим, запахи в прозе Шолохова играют особую роль, совсем другую, чем в прозе Крюкова. Они неотрывны от описаний живой природы, в значительной степени через них постигается и выражается чувство любви к родной земле. Они являют собой исключительно важную принадлежность шолоховской поэтики.

Степь в прозе Шолохова полна запахов, особенно весной и летом. «На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы» (4, 277—278). К чернозему у Шолохова особое внимание: «Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем» (3, 75). Так может ощущать чернозем только земледелец, труженик. И воин: «Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло» (3, 320). Земля в «Тихом Доне» пахнет по-разному, в зависимости от времени года. К концу лета «пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем»; весной — «пахло припорошенной корой вишневых деревьев, прелой соломой»; «горькими запахами листа — падалицы, суглинистой, мочливой ржавчины мартовского снега». Шолохов исключительно внимателен к аромату трав, деревьев, кустарников, вообще растений. Он слышит «горький и сладостный дух омытых и сопревших корней верб»; «дурманящий аромат» скошенной травы; «медовый запах прижженной листвы», «запах прижженного хвороста»; подползающий с болота «пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнилья», «смешанные запахи мочажинника, изопревшей кучи, болотистой почвы...». Шолохов знает, какой «неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы», как «тоскливо, мертвенно» пахнут «отжившие травы». При этом пейзаж в «Тихом Доне», его краски, звуки, запахи, подчас почти неуловимо связан с действием:

«На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдонья вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытые черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена.

К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая, Подтелков» (3, 371).

Так эпически начинается 28-я глава 2-й книги «Тихого Дона», предваряющая казнь Подтелкова.

Характеристики героев в «Тихом Доне» чаще всего связаны с запахами земли. О Дуняшке: «Пахнуло от нее отсыревшим черноземом»; об Аксинье: «От мокрых Аксиньиных волос, тек нежный, волнующий запах... — Волосы у тебя дурнопьяном пахнут»; «...пахло от свежего, нахолодавшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена»; и снова: «На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнущих то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена»; «Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьянный, тончайший аромат Аксиньиных волос; он весь, изогнувшись, раздувает ноздри, но ... нет! Это волнующий запах слежалой травы». О Степане Астахове: «Пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестиранной рубахи». О Митьке Коршунове: «... терпким запахом здоровья и силы веяло от него — так пахнет, поднятый лемехом, чернозем в логу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: