Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В любом случае, работа по «подстраховке» Р-7, не являясь приоритетной для ОКБ-586, объективно не могла дать быстрых положительных результатов. Даже когда состоялись пуски легких американских носителей, создание легкой советской РН — в свете достижения новых космических рекордов того времени — не казалось актуальным. В самом же ОКБ-586 существовало весьма «спокойное» отношение к собственному космическому «коню» — достаточно сказать, что Главный конструктор М.К.Янгель лишь в 1959 г. выступил с предложением разработки ракеты-носителя 63С1 на базе боевой БРСД Р-12.

Имя собственное: Первый, Второй, Третий

Исторически сложилось так, что образцы принципиально новой техники если и не рождались, то обретали жизнь в развитых странах Запада — достаточно вспомнить пароход, паровоз, автомобиль, телефон, самолет, телевизор, атомную бомбу и т. д. Спутник же не имел прототипов, он был совершенно новым и УНИКАЛЬНЫМ творением; его — как и космическую РН — неоткуда было скопировать.

Поэтому когда Первый ИСЗ прочертил небо Земли, на всех языках зазвучали — как самые главные — два ключевых слова: «РОССИЯ, СПУТНИК!»

Вот вехи на этом пути.

16 марта 1954 г. в Отделении прикладной математики АН СССР (у М.В.Келдыша) состоялось первое специализированное совещание по определению круга научных задач, решаемых с помощью ИСЗ. Президент АН СССР А.Н.Несмеянов данное новое направление одобрил и поддержал.

Два месяца спустя С.П.Королёв представил министру оборонной промышленности Д.Ф.Устинову докладную записку «Об искусственном спутнике Земли», подготовленную М.К.Тихонравовым [19] 3 октября 1956 г. Королёв обратился с просьбой к Д.Ф.Устинову о назначении М.К.Тихонравова начальником специализированного отдела ОКБ-1 по проектированию КА. На официальной защите ЭП первого ИСЗ Сергей Павлович особо отметил, что проект спутника разработан в ОКБ-1 на основе исследовательских работ группы сотрудников НИИ-4 МО, возглавляемой Михаилом Клавдиевичем. 27 декабря С.П.Королёв запросил и впоследствии получил согласие Главкома артиллерии М.И.Неделина на перевод М.К.Тихонравова из НИИ-4 МО в ОКБ-1.

.

Не меньшую роль, чем научно-технические возможности, играли политические мотивы. В контексте глобального противостояния с Западом и реакции СССР на заявление президента Соединенных Штатов Д.Эйзенхауэра (Dwate Aisenhower) от 29 июля 1955 г. о запуске в период Международного геофизического года (1957–1958 гг.) американского спутника — 3 августа академик Л.И.Седов на VI конгрессе Международной астронавтической федерации в Копенгагене объявил о намерении Советского Союза также запустить ИСЗ в течение МГГ.

Через месяц, 3 сентября 1955 г., С.П.Королёв направил Гл. конструкторам и в правительство предварительные характеристики научного спутника массой 1100 кг и план работ по его созданию.

30 января 1956 г. было принято Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 149-88сс, которым предусматривалось создать под ракету Р-7 неориентированный ИСЗ (объект Д) весом 1000–1400 кг с аппаратурой для научных исследований весом 200–300 кг. Срок первого пробного пуска объекта Д — 1957 год.

К концу 1956 г. выяснилось, что намеченные планы запуска ИСЗ находятся под угрозой срыва из-за трудностей в создании научной аппаратуры и более низкой (304 сек вместо расчетных 309–310) удельной тяги двигателей РН. Правительство установило новый срок запуска объекта Д — апрель 1958 г.

И здесь надо отдать должное мудрости, исторической прозорливости, энергии и изобретательности команды С.П.Королёва: в ноябре 1956 г. ОКБ-1 внесло предложение о срочной разработке и запуске т. н. «простейшего спутника» (объект ПС) массой порядка 100 кг в апреле-мае 1957 г. во время летных испытаний Р-7. Предложение было принято, и 15 февраля 1957 г. вышло Постановление, предусматривающее запуск простейшего неориентированного ИСЗ на орбиту, проверку возможности наблюдения за спутником и приема радиосигналов с его борта. Запуск ИСЗ разрешался только после одного-двух стартов ракеты Р-7 с положительным результатом.

Ведущим конструктором по аппарату ПС был назначен М.С.Хомяков. В разработке проектной и конструкторской документации принимали участие К.Д.Бушуев, С.О.Охапкин, С.С.Крюков, М.К.Тихонравов, Н.А.Кутыркин и др.

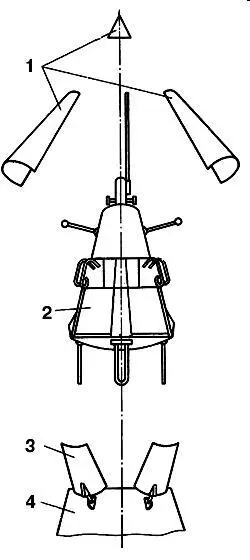

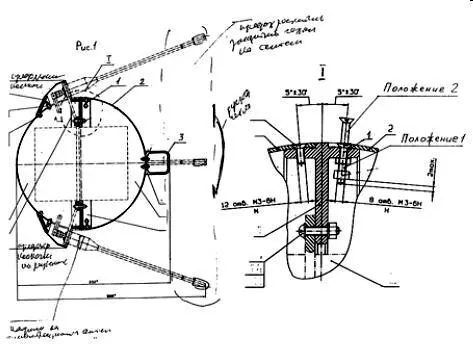

Что касается концепции ПС, то она выкристаллизовалась как ИСЗ-радиомаяк, сферическая форма которого идеально подходила (как исследовательская модель) для определения параметров плотности верхней атмосферы. При этом оригинальная «полусферическая» схема теплообмена аппарата с окружающей средой («лоб» — теплоизолирован, «тыл» — радиационный теплоизлучатель; требуемая ориентация ИСЗ при наличии атмосферы заметной плотности обеспечивается устойчивой статической балансировкой за счет «откинутых назад» антенн) позволяла увеличить время активного существования спутника в случае, если бы его торможение оказалось достаточно интенсивным.

Формирование конструктивно-компоновочной схемы «простейшего» ИСЗ на базе стандартных приборов и блоков давало массу спутника около 300 кг, что представлялось чрезмерным. Поэтому в процессе проектирования ПС были предложены (и затем реализованы) следующие технические решения:

— химическую батарею электропитания радиопередатчика изготовить в виде кольца, размещенного в корпусе (шаре-контейнере) диаметром около 500 мм;

— смонтировать радиопередатчик внутри батареи, используя стенки кольца в качестве воздуховода системы терморегулирования;

— антенны, размещенные снаружи шара-контейнера, вывести поверх обтекателя второй ступени ракеты, упростив тем самым схему разделения ИСЗ и РН.

К 1 февраля 1957 г. были согласованы габаритно-установочные чертежи передатчика, к середине февраля — разработан макет ПС для проведения электрических испытаний передатчика с имитаторами антенн [20] Антенны оказались перетяжеленными. До конца февраля удалось разработать их новую облегченную конструкцию, которая была одобрена И.В.Лавровым, Е.Ф.Рязановым и утверждена С.С.Крюковым 6 марта 1957 г. Разработчик антенн — лаборатория М.В.Краюшкина.

.

Интервал:

Закладка: