Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— наклонение — 65,3°;

— высота перигея — 225 км;

— высота апогея — 1671 км;

— период обращения — 103,75 мин.

Расчетные значения высоты орбиты были 223х945…1555 км.

Спутник просуществовал в космосе 162 дня и вошел в плотные слои атмосферы 14 апреля 1958 г., сделав 2370 оборотов вокруг Земли. Телеметрическая информация, как и планировалось, принималась в течение недели. Масса этого первого в мире биологического спутника — 508,3 кг, вместе с блоком «А» — 7,79 т.

Были получены данные по космическим излучениям, поведению животного [25] На взлете, при действии перегрузок, сердце Лайки сокращалось с интенсивностью более 260 тактов в минуту (в три раза выше нормы). Частота дыхания также выросла в 4–5 раз. Данные электрокардиограммы существенных нарушений не показали. В целом, вывод на орбиту Лайка перенесла удовлетворительно.

, параметрам функционирования ГКЖ. Лайка жила в космосе 5–6 часов, затем погибла от перегрева, так как кабина, заимствованная с ракеты для вертикального зондирования, не была рассчитана на длительное пребывание животного в орбитальном полете.

Телеметрия с борта Второго ИСЗ поставила ученых в тупик.

Прибор СП-65 имел три входных устройства, расположенных под углом 120° друг относительно друга. По соображениям экономии телеметрических каналов их выходы объединили: предполагалось, что, когда солнечное излучение попадало в одно из входных устройств (напомним — КА был неориентированным), выходные сигналы двух других были близки к нулю и не влияли на показания первого. Ожидаемый сигнал в виде характерных «ступенек» обуславливался скачкообразной сменой фильтров (тонкие металлические и органические пленки) перед приемником излучения.

Прибор включался автоматически на короткие промежутки времени при прохождении спутника в зоне приема советских телеметрических станций; всего было получено девять фрагментов телеметрии, каждый длительностью 2–3 мин, на шести витках в первые сутки и на третьем витке вторых суток (напомним, общее время активного существования ИСЗ — 7 суток).

Как правило, полученные сигналы не имели «ступенек», а свидетельствовали о плавном нарастании и спаде регистрируемого излучения. Изредка шел ступенчатый сигнал, качественно соответствующий ожидаемому. Большей частью регистрировался некоторый фон. Регулярное прохождение контрольного сигнала — импульса высокого напряжения по тракту регистрации — свидетельствовало об исправности аппаратуры.

Неполный телеметрический охват и неудачная идея «солнечнозрячего» прибора с априорным «обнулением» теневых каналов не позволили тогда отечественным специалистам интерпретировать эти нарастания и спады излучения. Отметим, что американским ученым под руководством Джеймса Ван Аллена (James Van Allen) по результатам измерений гораздо более простого «ненаправленного» прибора — счетчика Гейгера-Мюллера на КА Explorer 1 — удалось однозначно связать плавную цикличность с периодическим прохождением спутника через зоны пространственно «изотропной» радиации — радиационные пояса Земли.

Что же получило человечество в результате запусков Первого и Второго в мире ИСЗ?

…В итоге наблюдений, проводившихся за движением обоих спутников, и регистрации данных измерений, получены… уникальные материалы…

…Блестяще подтвердились все основные исходные положения, которые были использованы при создании… спутников.

…Полученные… результаты траекторных измерений позволят установить… процесс эволюции параметров орбит спутников и получить новые данные о фактическом изменении плотности в верхних областях атмосферы. Интересные данные получены по тепловым режимам на спутниках в процессе их обращения вокруг земного шара…

…Можно вспомнить о тех опасениях, которые высказывались по поводу вероятности встречи спутников с метеоритами или с космическими частицами, способными… пробить или даже разрушить спутник. За время работы радиостанций советских спутников… никаких повреждений зарегистрировано не было.

…Ценные материалы получены в результате… систематических радионаблюдений за ИСЗ. Полученные данные позволяют практически оценить распространение радиоволн в ионосфере, включая области, находящиеся выше максимума ионизации основного ионосферного слоя…

…Большую ценность имеет полученный при полете второго спутника материал по изучению космических лучей,… огромный интерес… — изучение биологических явлений при полете живого организма в космическом пространстве.

…Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусственных спутников, и дорога к звездам открыта!

С.П.Королёв, декабрь 1957 г.И еще. Цитата из «Таймс»: «Честь и хвала русским. Они, подобно мореплавателям — первооткрывателям новых земель XV века, разбудили воображение. Вслед за полетом в космос неотвратимо грядет изучение новых миров…»

Когда 15 мая 1958 г. в СССР был запущен многоцелевой Третий спутник (объект Д) — прообраз современных автоматических научных станций — лидер страны Н.С.Хрущев не упустил случая «запихнуть американцам ежа в штаны». Он заявил, что США придется запустить «много спутников размером с апельсин, чтобы догнать Советский Союз».

Новый космический успех — и рекорд! — был, действительно, впечатляющим. Масса ИСЗ составила 1327 кг, в т. ч. научной и измерительной аппаратуры вместе с источниками электропитания 968 кг [26] Источники электропитания составляли львиную долю указанной массы, что было вызвано отсутствием в ту пору единых подходов к параметрам и качеству тока.

. Спутник был выполнен как ггермоконтейнер конической формы длиной 3,57 м, с диаметром основания 1,73 м (без учета выступающих антенн). Ряд средств массовой информации окрестил этот ИСЗ «летающим автомобилем».

Разработка эскизного проекта объекта Д и РН 8А91 для его запуска в ОКБ-1 была завершена 24 июля 1956 г.

Плотное размещение большого количества чувствительной аппаратуры потребовало тщательной проработки компоновки ИСЗ с целью исключения взаимного влияния отдельных приборов.

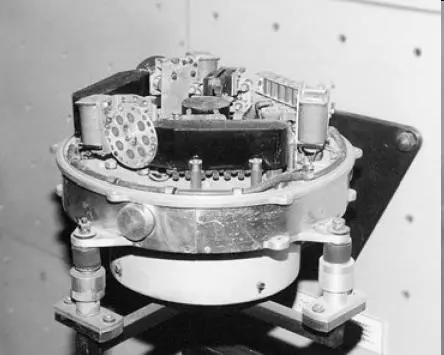

Внутри гермокорпуса на т. н. задней приборной раме, выполненной из магниевого сплава, были расположены: радиотелеметрическая («Трал») и радионавигационная («Факел-Д» и «Факел-М» для контроля орбиты) системы, программно-временное устройство, блоки командной радиолинии (МРВ-2М) и системы обеспечения теплового режима, электрохимические источники тока. Здесь же была установлена научная аппаратура для измерения интенсивности первичного космического излучения и регистрации ядер тяжелых элементов в космических лучах, а также для регистрации ударов микрометеоров (на «заре космической эры» этого весьма опасались).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: