Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

12 октября 1957 г. в ОКБ-1 поступило правительственное задание подготовить запуск второго ИСЗ к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

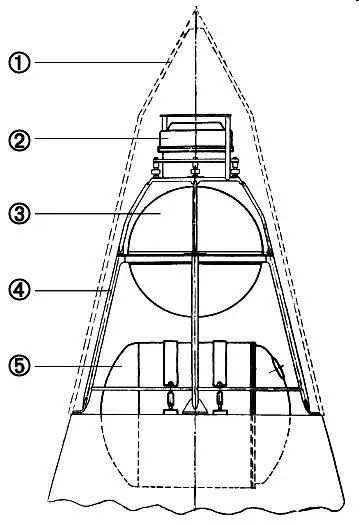

В тот же день было принято решение делать спутник неотделяемым от последней ступени РН, конструктивно на базе сферического гермокорпуса ПС и герметичной кабины животного (ГКЖ) из программы вертикального запуска на ракете Р-2А. Кроме того, в состав ИСЗ вошли прибор СП-65 для изучения рентгеновского и ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца, разработанный под руководством профессора С.Л.Мандельштама, прибор для измерения интенсивности космических лучей академика С.Н.Вернова, а также телеметрическая аппаратура «Трал» второй ступени РН.

Идею неотделяемого КА подсказал факт длительного полета центрального блока РН Первого спутника. Упрощение конструкции достигалось также тем, что аппарат собирался по блочной схеме путем закрепления оборудования в передней части ракеты на ферме; в переходнике ЦБ частично утапливалась «изюминка» второго ИСЗ — ГКЖ. Последняя включала аппаратуру контроля жизнедеятельности и обеспечения условий для существования животного — регенеративную установку, кормушку и простейшую систему терморегулирования по типу примененной для Первого ИСЗ. Кабина животного изготавливалась из алюминиевых сплавов. На одной из эллиптических крышек имелся иллюминатор. Регенерация воздуха в ГКЖ обеспечивалась применением специализированных высокоактивных химических соединений щелочных металлов, выделявших необходимый для дыхания животного кислород, поглощавших углекислоту и избыток водяных паров. Регенерирующие вещества в виде пластин размещались в кожухах коробчатого сечения с обеих сторон от подопытного животного. Интенсивность процессов регенерации регулировалась автоматически. Поскольку в условиях невесомости конвекция отсутствует, имелась система принудительной вентиляции.

В конструкцию ЦБ ракеты добавили второе противосопло в баке окислителя, чтобы свести к минимуму угловую скорость вращения после выведения на орбиту.

Решение не отделять КА от носителя позволило использовать телеметрическую аппаратуру «Трал-Ц» второй ступени путем ее программного переключения на спутник после окончания телеметрирования параметров активного участка полета ракеты. При этом потребовалось исключить электромеханический преобразователь напряжения (умформер), который не мог длительное время функционировать в открытом космосе. В течение трех недель, работая практически непрерывно, конструкторы ОКБ МЭИ М.Е.Новиков, С.М.Попов, П.Ж.Крисс и В.И.Глухов изготовили статические полупроводниковые преобразователи питания и трехфазный формирователь опорного напряжения на частоту 500 Гц.

Для реализации расчетного температурного режима переходной отсек ЦБ отполировали, ввели теплоизолирующие прокладки, на блоках питания установили полированные экраны, на телеметрической аппаратуре — медные щиты для отвода тепла. Кроме того, был установлен временной механизм (электрочасы) и коммутационное устройство для включения научной и измерительной аппаратуры над территорией СССР и ее выключения при уходе за пределы страны: считывалась информация об интенсивности солнечного излучения в различных областях спектра; вариации интенсивности первичного космического излучения; характеристики жизнедеятельности животного — движения относительно лотка, частота дыхания (периметр грудной клетки), параметры сердечно-сосудистой системы (артериальное давление и электрокардиограмма). Измерялась также температура в 12 точках ИСЗ. Для улучшения радиолокационной заметности на ЦБ установили раскрывающиеся уголковые отражатели.

19 октября ракета 8К71ПС №М1-2ПС была отправлена на полигон. Сюда же по частям доставили ферму, кабину животного и гермокорпус аналога ПС. Пробную сборку второго ИСЗ [24] Задним числом Второй ИСЗ стали именовать «ПС-2», а Первый спутник, соответственно, «ПС-1».

на макете РН сделали еще на заводе, там же провели нужные доработки по ферме, что позволило на полигоне собрать конструкцию «как в аптеке».

С 22 октября началась подготовка к запуску.

К полету готовили трех собачек: «первая летная» — Лайка, «вторая летная» — Альбина (до этого уже дважды успешно поднималась на исследовательских ракетах), «технологическая» — Муха.

Перед самым вывозом ракеты со спутником на старт ответственные представители промышленности с ужасом обнаружили, что электрочасы, которые должны были по ходу орбитального полета периодически отключать бортовые приборы, отключали от источников тока и себя, после чего, разумеется, «умирало все и сразу». Вывоз РН задержали, схему перепаяли и перепроверили.

Программа активных научных исследований, связанных с проведением измерений на орбите, была рассчитана на семь суток. После прекращения работы радиопередатчиков и радиотелеметрической аппаратуры наблюдение за ИСЗ (с целью изучения верхних слоев атмосферы по изменению его орбиты) планировалось с помощью оптических и радиолокационных средств.

3 ноября 1957 г. в 5 час 30 мин 42 сек по московскому времени состоялся старт. Команда на выключение ДУ центрального блока «А» была подана от датчика по израсходованию окислителя. Скорость в этот момент — 7945,3 м/с (расчетное значение 7974… 8124 м/с), высота 223,7 км, угол вектора скорости с местным горизонтом 0°12′. Орбита выведения имела следующие параметры:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: