Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь «моряки» (BuOrd) в известном смысле конкурировали с «авиаторами» (Научно-исследовательским отделом ВВС), которые вели работы по программе Farside («космический» вариант концепции «Рокун» — старт ракеты с высотного воздушного шара). Альтернативная концепция «Рокэйр» [50] Rockair, от Rocket on Aircraft (ракета на самолете); концепция впервые предложена Германом Обертом (Hermann Oberth) в его классической работе Wege zur Raumschiffahrt (1929 г.).

— старт РН со скоростного высотного самолета — послужила основой космического комплекса «от NOTS».

16 августа 1955 г. с самолета F2H2, принадлежащего ВМС, впервые была запущена «в зенит» неуправляемая пороховая ракета «воздух-воздух» калибра 69,7 мм (2,75 дюйма). Эта довольно слабая «ровесница» корейской войны достигла высоты 55 км (180 тыс футов)! Военный потенциал «Рокэйра» был налицо — и в открытой печати стали явно доминировать «Рокуны»…

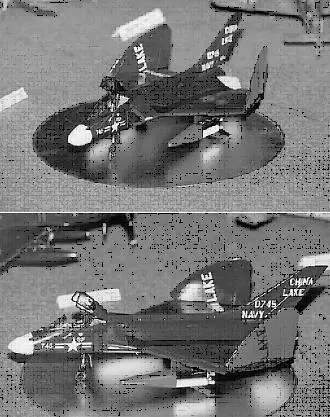

В качестве «первой ступени» системы NOTSNIK предполагалось применить модифицированный палубный реактивный истребитель Douglas F-4D-1 Skyray, с которого при кабрировании (подъем с углом 58°, скорость 740 км/ч, высота 12500 м) сбрасывалась ракета.

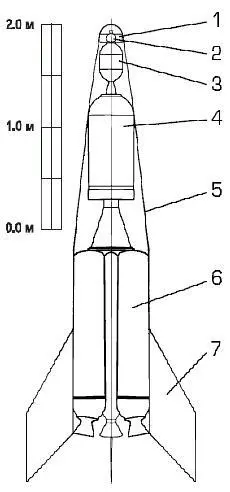

По компоновке твердотопливный носитель NOTS-EV-1 (масса 950 кг, длина 4,38 м, максимальный диаметр корпуса 76,1 см, размах крестообразного стабилизатора 1,65 м) схож с ракетой Farside-1. Это понятно: массогабаритные характеристики систем воздушного старта задаются жестко, поскольку должны удовлетворять условиям размещения на аэростате («Рокун») либо самолете («Рокэйр»). Ракета NOTS должна была подвешиваться под левым крылом истребителя на стандартном бомбодержателе. Для балансировки под правое крыло вешали сбрасываемый топливный бак аналогичной массы.

Таким образом, NOTSNIK претендовал на звание самой миниатюрной из известных систем запуска ИСЗ, даже с учетом массы самолета-носителя!

Вторая и третья ступени РН состояли из четырех двигателей HOTROC (модификация твердотопливных противолодочных ракет ASROC в едином «корсете»), собранных попарно в связку. Через 3 сек после отделения от самолета запускалась первая пара ракет, а через 12 сек после их выключения — вторая. Далее в течение 100 сек носитель двигался по инерции к верхней точке баллистической траектории, где на высоте 71 км конструктив пустых второй и третьей ступеней отделялся, и происходил запуск следующей ступени.

На четвертой ступени стоял двигатель Х-241, разработанный Аллеганской баллистической лабораторией для третьей ступени РН Vanguard (впоследствии заменен на Х-248 компании Thiokol Chemical).

Через 3 сек после выгорания четвертой ступени включался двигатель NOTS-100 пятой (он, также как и РДТТ шестой ступени, был самостоятельно разработан NOTS в рамках «Проекта Пайлот»).

После выключения пятой ступени NOTSNIK оказывался на околополярной орбите с перигеем около 60 км и апогеем 2400 км, где вряд ли мог выполнить хоть один полный виток. Для «скругления» орбиты через 53 мин 20 сек полета в апогее необходимо было включить совсем крошечный двигатель шестой ступени, интегрированный с полезным грузом. Этот РДТТ поднимал перигей орбиты до безопасной высоты.

Специально отметим, что РН не имела системы управления (во всяком случае, ни в одном из источников о наличии такой системы не говорится, упоминаются лишь плановые задержки между включениями РДТТ). Вторая/третья ступень стабилизировалась аэродинамически, все последующие — закруткой.

Спутник представлял собой аппарат торообразной формы массой 1,04 кг (2,3 фунта) и диаметром около 20 см [51] За форму и размеры разработчики называли его «пончиком».

. Он получал электропитание от аккумуляторов и нес единственный «научный» прибор — инфракрасный (ИК) сканер.

Этот достаточно примитивный датчик предназначался для получения изображений земной поверхности. Маленькое зеркальце фокусировало принятое оптическое излучение на ИК-фотоэлементе, вращение КА вокруг главной оси инерции давало «строки» изображения, а поступательное движение спутника позволяло формировать «кадр» целиком. Работа сканера была экспериментально проверена на самолете: качество изображения оказалось весьма низким, но данный опыт мог пригодиться для создания перспективных ИК-систем в будущем.

Для приема информации со спутника были созданы специальные транспортабельные станции, которые оперативно развертывались во всех частях земного шара. Персонал, состоящий из военных моряков, должен был получить сигнал и передать его в Чайна-Лейк для дешифровки изображения. Однако основной задачей сети станций являлось подтверждение факта выхода ИСЗ на орбиту, так как небольшие размеры аппарата не позволяли засечь его оптическими средствами, а малая емкость батарей гарантировала передачу сигнала только с первых трех витков.

Противоспутниковая миссия «Нотсника» заключалась в том, чтобы сбивать вражеские КА над укромными уголками Мирового океана (мощные судовые локаторы обнаруживали ИСЗ противника и наводили на него ракету-перехватчик, запускаемую либо с корабля, либо с самолета-носителя).

Главным идеологом легкого космического перехватчика был Уилльям МакЛин (William McLean), «отец» чрезвычайно простой и удачной ракеты «воздух — воздух» Sidewinder, которая уже около 50 лет, совершенствуясь, стоит на вооружении авиации США; ее «клоны» были созданы в СССР (под индексом К-13), Франции (Magic), Израиле (Shaphrir, Pithon), ЮАР (Coockree)…

Осознавая, что ИСЗ разведки способны оперативно вскрыть развертывание надводных сил флота США, где бы они не находились, МакЛин, как технический директор NOTS и профессиональный разработчик ракетного вооружения авиации ВМС, экстраполировал базовые принципы «дешевого» «Сайдуиндера» для решения задач противо-космической обороны. Что, между прочим, сохраняет свою актуальность и поныне.

Ракета-перехватчик выводила головную часть по баллистической траектории в район цели, где начинался этап самонаведения. Головка самонаведения антиспутника создавалась на базе аналогичного устройства ракеты Sidewinder. Маневрирование осуществлялось с помощью микродвигателей на сжатом газе, а поражение ИСЗ противника — осколочной боевой частью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: