Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

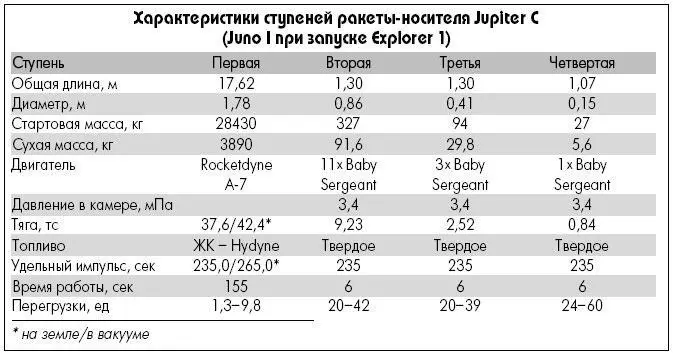

Общая масса ИСЗ составила 13,9 кг (30,66 фунта), из которых 8,32 кг (18,35 фунта) приходилось на приборы.

Запуск первого американского спутника вызвал небывалый подъем национального настроения. В Вашингтоне ликующий В. фон Браун объявил: «Мы создали собственный плацдарм в космосе. Никогда больше мы не сдадимся!»

Хроника последующих событий такова.

5 марта 1958 г. «армейцы» предприняли неудачную попытку вывести на орбиту Explorer 2 массой 14,22 кг — не включилась четвертая ступень РН.

26 марта на орбиту вышел ИСЗ Explorer 3 массой 14,06 кг, а 26 июля — Explorer 4 массой 16,86 кг.

24 августа предпринята попытка запуска спутника Explorer 5 массой 16,86 кг. Авария: первая ступень столкнулась со второй после разделения, нарушив необходимый угол запуска верхней сборки.

Последний оставшийся экземпляр РН Jupiter С предназначался для ИСЗ, который можно было бы наблюдать невооруженным глазом — до этого все американские спутники являлись «невидимками». «Зеркальный» надувной Beacon («Маяк») диаметром 3,66 м (12 футов) первоначально определили на РН Vanguard. Но эта ракета терпела одну аварию за другой, и в апреле 1958 г. было решено «пересесть» на Jupiter C. К несчастью, при запуске 23 октября нештатно отделилась вторая ступень РН…

«Мощный» передатчик функционировал около двух недель, прием данных с другого прекратился 23 мая 1958 г. Несмотря на непродолжительный срок активного существования, Explorer 1 позволил получить ряд важных данных о космическом пространстве — в частности, было выявлено наличие у Земли радиационных поясов.

Спутник оставался на орбите до 31 марта 1970 г.

На этом карьера Jupiter C (Juno I) закончилась. Но сей «потомок» V-2 еще послужил космонавтике.

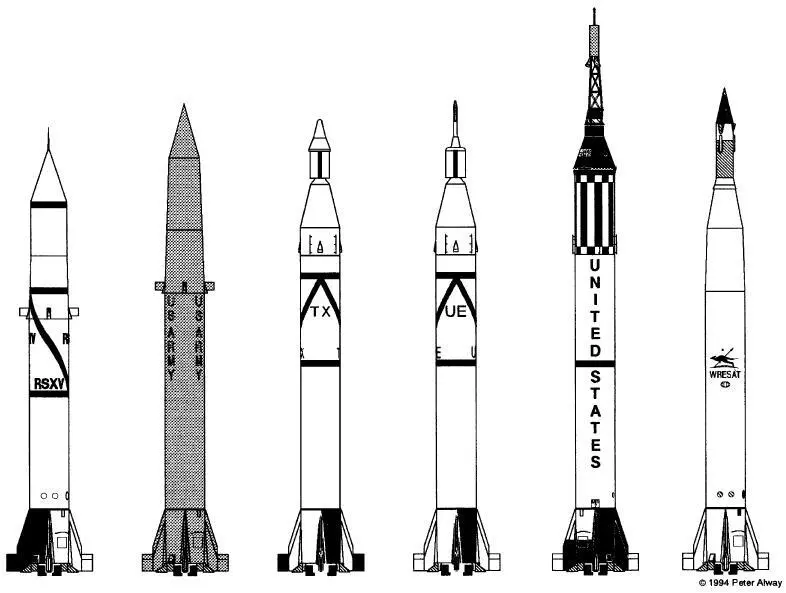

Верхние ступени с РДТТ были использованы в новой РН, где первая ступень (с ЖРД) была заимствована от БРСД Jupiter (вместо ракеты Redstone). В 1958–1961 гг. ракета Juno II совершила 10 космических стартов, из которых «успешными» считаются 3 орбитальных и «частично успешными» 2 пуска к Луне. В данной программе корпус РДТТ четвертой ступени впервые был изготовлен из титанового сплава.

Модифицированная ракета Redstone применялась в 1961 г. для суборбитальных «подскоков» американских пилотируемых кораблей перед выполнением первых орбитальных полетов. «Подскоки» позволили оценить надежность корабля Mercury, возможности астронавтов, а также подготовить наземный персонал и службы спасения.

После проведения с ноября 1966 г. по октябрь 1967 г. девяти пусков «Редстоунов» [47] Серийные ракеты, снятые с боевого дежурства в Европе. Восстановлены фирмами Chrysler и TRWu оснащены новыми РДТТ второй и третьей ступеней, изготовленными фирмой LTV.

в рамках совместного американо- британо-австралийского проекта SPARTA (SPecial Anti-missile Research Tests, Australia — Специальные летно-конструкторские испытания по противоракетной программе в Австралии) австралийское правительство получило разрешение использовать последнюю (резервную) ракету в качестве спутникового носителя.

160-фунтовый (72,6 кг) спутник WRESAT был оперативно изготовлен и испытан «Учреждением по исследованию оружия» WRE (Weapons Research Establishment).

WRESAT нес научные приборы, подобные тем, что летали на зондирующих ракетах (преимущественно, датчики для исследования верхних слоев атмосферы). Он был запущен 29 ноября 1967 г. с полигона Вумера и вышел на орбиту с параметрами:

— перигей — 198 км;

— апогей — 1252 км;

— наклонение — 83,3°;

— период обращения — 99,3 мин.

Первый австралийский ИСЗ совершил 642 оборота вокруг Земли и передал научные данные с 73 витков. Он вошел в атмосферу 10 октября 1968 г.

Энтузиасты космонавтики отыскали первую ступень РН Redstone-WRESAT в пустыне Симпсона в апреле 1990 г. Разбитая, но на удивление хорошо сохранившаяся, она демонстрируется ныне в ракетном парке напротив «Центра наследия Вумера» (Woomera Heritage Centre).

WRESAT стал последним запуском ракеты Redstone. Заслужив прозвище «надежный старина» (Old Reliable), ракета, составившая основу первой американской РН, заняла свое место в галерее истории…

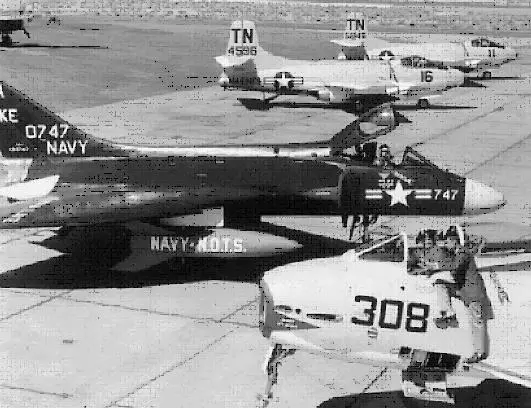

Совершенно секретный NOTSNIK

Помимо официально известных проектов Vanguard и Jupiter С, Соединенные Штаты пытались участвовать в «космической гонке» еще с одной — и весьма оригинальной — программой.

Вскоре после запуска Первого спутника группа инженеров военно-морских сил США инициировала совершенно секретный «Проект Пайлот» (Project Pilot), который предполагал создание и запуск разведывательных, инспекционных и навигационных ИСЗ, а также отработку системы перехвата вражеских КА, что представлялось наиболее важным. Планировалось выполнить программу быстро и при достаточно скромных ассигнованиях.

Особая роль отводилась Станции по испытаниям вооружения ВМС NOTS (Naval Ordnance Test Station) в Чайна-Лейк, шт. Калифорния, которая работала под руководством Главного управления вооружения ВМС BuOrd (Bureau of Ordnance) и с 1943 г. отвечала за разработку ракет для Флота. В качестве «пробного шара» решили «посмотреть» твердотопливный носитель на базе армейских тактических ракет Sergeant, однако Армия отказалась предоставить двигатели.

Новое предложение, оформленное к началу 1958 г. [48] После неудачи «Авангарда» в декабре 1957 г., которую очень болезненно переживали на Флоте, альтернативные проекты РН «вышли из тени».

, базировалось на шестиступенчатой РН с воздушным запуском, которая должна была создаваться из материально-технических средств, имеющихся в распоряжении ВМС.

В самом начале 1958 г. Джон Николаидес (John Nikolaides), технический директор космического отдела BuOrd (созданного вскоре после запуска первого ИСЗ), одобрил проект и предложил немедленно начать разработку, чтобы выполнить ее за четыре месяца в рамках бюджета в 300 тыс $. «Злые языки» отреагировали немедленно: Project Pilot получил неофициальное наименование NOTSNIK [49] Существует и другая интерпретация, которая звучит просто как Станция по испытаниям вооружения ВМС, Чайна-Лейк (Naval Ordnance Test StatioN, ChIna LaKe).

(сочетание NOTS и НИКолаидес в подражание слову «Спутник»)…

Интервал:

Закладка: