Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1

- Название:Большой космический клуб. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 1 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый пуск, названный «Тик» (Teak), был проведен 31 июля 1958 г. Боеголовка «Редстоуна» взорвалась на высоте 77 км над атоллом Джонстон, породив огненный шар диаметром 18 км, который был различим даже с Гавайских островов (1250 км от места эксперимента). Ядерный взрыв на девять часов блокировал прохождение коротких радиоволн в районе Тихого океана. Второй пуск, названный «Ориндж» (Orange), был осуществлен 11 августа 1958 г. Аналогичная боеголовка взорвалась на высоте 43 км, при этом потери связи не наблюдалось.

Redstone рассматривался как БР оперативно-тактического назначения т. н. «полевого» базирования, что совершенно не соответствует современным воззрениям на это оружие: для его перевозки, установки, проверки, заправки и запуска требовалась дюжина полуприцепов, фургонов и трейлеров. К моменту поступления на вооружение (1958 г.) система уже считалась слишком громоздкой. «Редстоуны» были развернуты в Европе до 1964 г., затем их сменили более компактные и подвижные твердотопливные комплексы Pershing.

Следует отметить, что в начале 1950-х годов Армия и ВВС США втянулись в борьбу за право монопольной разработки и применения баллистических ракет средней дальности. Причем конкуренция возникла как между разработчиками ракет, так и между разработчиками головных частей: Армия предлагала БРСД Jupiter; ВВС — Thor; Армия считала целесообразным уносимое теплозащитное покрытие ГЧ; ВВС — теплопоглощающее покрытие из бериллия. Поскольку «практика — основа познания», этот спор должен был разрешить эксперимент.

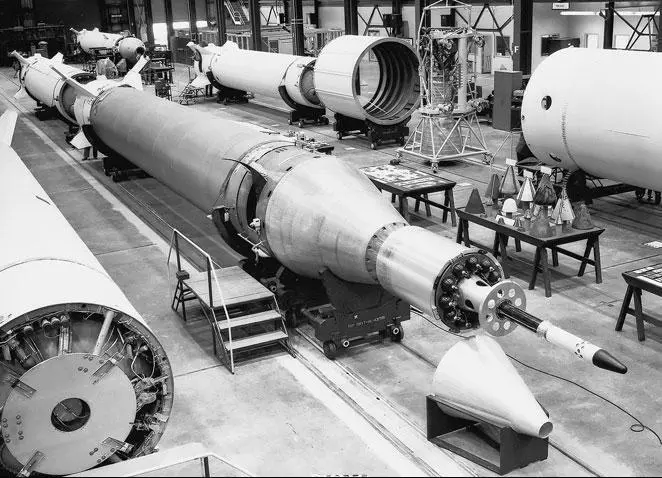

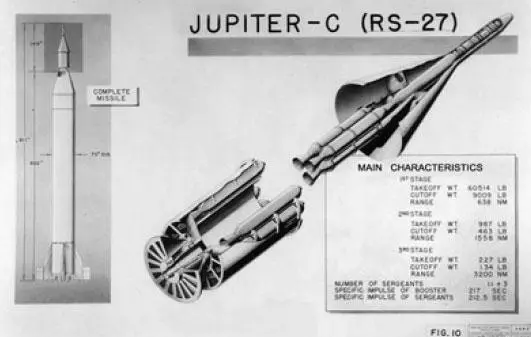

Для отработки головных частей с абляционной теплозащитой разработали специальную модификацию ракеты Redstone со стартовой массой около 29 т. За счет замены горючего (вместо спиртового раствора воды, называемого иногда «vodka», стали применять Hydyne — смесь 60 % несимметричного диметилгидразина и 40 % диэтилентриамина) тяга двигателя возросла с 34 до 37,6 тс. А удлинение топливного отсека на 2,4 м позволило увеличить продолжительность работы (при расходе топлива 190 л/с) со 121 с до 155 с. Кроме того, изделие оснастили верхними ступенями — в такой конфигурации ракета получила название Jupiter С, где «С» означает Composite — «составная», «многоступенчатая».

В 1950–1953 гг. Лаборатория реактивного движения JPL (Jet Propulsion Laboratory) Калифорнийского технологического института по заданию Армии США проводила исследования и разработку ракетных топлив, РДТТ и ЖРД, а также систем управления и телеметрии.

В ходе этих работ JPL спроектировала боевую жидкостную ракету Corporal («Капрал») и начала разработку твердотопливной ракеты следующего поколения Sergeant («Сержант»). Для отработки рецептур твердого топлива и конфигураций заряда, определения характеристик запуска и внутрибаллистических параметров, проверки конструкционных и теплозащитных материалов применялся т. н. «модельный» РДТТ, изготовленный в масштабе 1:5 по отношению к полноразмерному двигателю «Сержанта» (иногда его называют «Бэби-Сержант»).

В этот же период Лаборатория начинает проявлять интерес к исследованиям космического пространства. В 1954 г., все более проникаясь идеями фон Брауна, JPL совместно с Управлением баллистических ракет Армии (Army Ballistic Missiles Agency, АВМА) и Управлением научно-исследовательских работ ВМС (ONR) выдвинула предложение по созданию космической РН Orbiter, у которой нижняя ступень представляла собой модификацию БР Redstone, а верхние ступени — связки двигателей от ракет Loki 2A. [44] Неуправляемая боевая ракета диаметром 70 мм класса «земля-воздух», разработанная в JPL.

Однако уточненный анализ показал: для запуска на околоземную орбиту нужен 31 двигатель Loki, что, учитывая их надежность, делало неприемлемо высокой вероятность отказов. В ходе последующих проработок фон Браун и его коллеги приняли предложение JPL по использованию РДТТ «Бэби-Сержант» для установки на второй, третьей и четвертой ступенях. К июлю 1955 г. проект космической РН «завязался».

Вторая ступень представляла собой кольцевую связку из 11 «модельных» РДТТ Sergeant (каждый длиной 1,2 м, диаметром 15,2 см, развивал в течение шести секунд среднюю тягу 0,68 тс). Внутри этой связки размещались три аналогичных РДТТ третьей ступени. В варианте спутниковой РН сверху монтировалась четвертая ступень — один «модельный» двигатель.

Отделялись верхние ступени от первой пружинными толкателями. Заданную же пространственную ориентацию обеспечивала их предварительная закрутка на специальном «вращающемся столе», установленном на коническом переходнике с приборным оборудованием. Стабилизация вращением позволяла также компенсировать рассогласование тяги единичных РДТТ связки.

Для надежности закрутку верхних ступеней проводили непосредственно перед стартом. Во избежание резонанса с конструкцией ракеты на этапе работы первой ступени была рассчитана программа постепенного увеличения скорости вращения сборки с 550 до 750 об/мин ко второй минуте полета.

После вертикального запуска со стартового стола Jupiter C через 157 сек выходил на угол 40° к горизонту. По факту выключения первой ступени срабатывали пироболты — приборный отсек и вращающаяся «труба» верхних ступеней отделялись от бакового отсека первой ступени и разворачивались в горизонтальное положение посредством четырех сопел на сжатом воздухе, расположенных в основании приборного отсека. Когда достигалась вершина баллистического подъема (приблизительно на 247 сек после старта), радиосигнал с Земли зажигал связку РДТТ второй ступени, отделяя «трубу» от приборного отсека. Далее последовательно включались третья и — в космической РН — четвертая ступени.

В первом же испытательном полете, 20 сентября 1956 г., Jupiter C установил рекорд, метнув макет боеголовки массой 39,2 кг (86,5 фунта) на высоту 1094 км (680 миль) и дальность 5311 км (3300 миль). 15 мая 1957 г. на несколько меньшую дальность — 1142 км (710 миль) — был запущен масштабно уменьшенный абляционный «носовой конус» боевой ракеты Jupiter массой 138,1 кг (300 фунтов). Наконец, 8 августа 1957 г. аналогичная «боеголовка» пролетела уже 2140 км (1330 миль) и не разрушившись достигла поверхности земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: