Игорь Афанасьев - Неизвестные корабли

- Название:Неизвестные корабли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002194-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Неизвестные корабли краткое содержание

Брошюра подписной научно-популярной серии "Новое в жизни, науке, технике" библиотечки "Космонавтика, астрономия" издательства "Знание", № 12 1991 г.

В брошюре впервые описан ряд проектов пилотируемых космических кораблей, разработанных в Советском Союзе в 1960–1980 гг.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей.

Неизвестные корабли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Согласно проекту космический корабль Л1 имел оригинальную компоновку, состоящую из двух корректирующих ДУ (передней и хвостовой), жилого отсека, спускаемого аппарата (СА) и агрегатного отсека (АО), со стороны которого к кораблю пристыковывалась связка из трех РБ. В схеме корабля четко прослеживалась необходимость применения СА специальной формы, имеющего аэродинамическое качество, что позволяло аппарату совершать маневр в атмосфере для уменьшения перегрузок, воздействующих на экипаж, и управлять траекторией снижения СА. Последняя мера резко сужала зону разброса точек приземления аппарата. Появлялась возможность производить посадку после облета Луны на заданной территории Советского Союза.

В том же проспекте предлагалось с помощью стыковки создать орбитальную станцию (см. рис. на первой странице обложки) с экипажем из трех человек, предназначенную для наблюдения Земли и состоящую из трех блоков: жилого, блока научной аппаратуры и корабля доставки экипажа. В качестве последнего подразумевался КК «Север», проект которого рассматривался в это время в ОКБ–1. Аппарат представлял собой как бы переходную ступень от КК «Восток» к кораблям следующего поколения, получившим впоследствии наименование «Союз», и состоял из спускаемого аппарата новой формы с аэродинамическим качеством и агрегатного отсека.

В этом же проспекте обосновывалась возможность запуска спутника связи на геостационарную орбиту с помощью ракеты, собранной из отдельных ракетных блоков. Блоки аппаратов во всех этих вариантах должны были выводиться на орбиту РН «Союз».

Через некоторое время появился второй проспект, озаглавленный «Сборка космических аппаратов на орбите спутника Земли», утвержденный С. П. Королевым 10.05.1963 г. В нем тема «Союз» звучит уже четко и убедительно. Основной объект документа — комплекс, состоящий из последовательно выводимых и стыкующихся на орбите разгонного РБ, кораблей — танкеров для его заправки и КК «Союз». После того как баки РБ заполняются топливом, доставляемым «танкерами», производится запуск ЖРД этого блока и разгон «Союза» с целью облета Луны. Пристыкованный к РБ «Союз», состоящий из бытового отсека (БО) со стыковочным узлом, спускаемого аппарата и приборно — агрегатного отсека (ПАО), осуществлял разгон «хвостом вперед». Двигательная установка «Союза» в полете использовалась для коррекций траектории. После облета Луны при возвращении к Земле происходило разделение отсеков корабля, и СА выполнял управляемый спуск и посадку в заданном районе Советского Союза. В этом проспекте «Союз» уже имел близкую к современной форму.

В проспекте ставились две основные задачи: отработать стыковку и сборку на орбите и облететь Луну пилотируемым аппаратом. По мнению С. П. Королева, увязка решений по двум этим задачам обеспечивала приоритет СССР в деле освоения космоса. Работам по теме «Союз» был дан «зеленый свет».

В связи с разработкой варианта прямого облета Луны кораблем Л1 программа «Союз» была нацелена на отработку сближения и стыковки КК с последующим переходом членов экипажа из корабля в корабль. Эскизный проект «Союза», подписанный в 1965 г., отражал уже новые тактико — технические требования к кораблю. Отработка «Союза» в беспилотной варианте была начата 28 ноября 1966 г. запуском спутника «Космос–133». После неудачной попытки запуска беспилотного «Союза» в декабре 1966 г., окончившейся аварией РН и срабатыванием системы аварийного спасения на старте, 07 февраля 1967 г. орбитальный полет с посадкой в Аральское море совершил второй беспилотный КК «Союз» («Космос–140»).

Первый пилотируемый полет на КК «Союз–1» совершил 23–24 апреля 1967 г. летчик — космонавт В. М. Комаров, однако из — за отказа парашютных систем при спуске полет окончился катастрофой. Первая автоматическая стыковка была выполнена 30 сентября 1967 г. беспилотными кораблями — спутниками «Космос–186» и «–187» и повторена 15 апреля 1968 г. кораблями — спутниками «Космос–212» и «–213». После беспилотного полета КК «Союз» (спутник «Космос–238»), запущенного 28 августа 1968 г., начались регулярные полеты «Союзов». Фактически задача программы «Союз» — стыковка пилотируемых КК с переходом космонавтов через космос — была выполнена 16 января 1969 г. в ходе полета кораблей «Союз–4» и «–5» с космонавтами В. А. Шаталовым, Б. В. Волыновым, А. С. Елисеевым и Е. В. Хруновым. Оставшиеся корабли «Союз» были перенацелены [3] Не перенацелены — стыковка и тут была главной задачей (она не получилась) — прим. Хлынин С. П.

на выполнение технологических экспериментов в групповом полете («Союз-6», «–7» и «–8» с космонавтами Г. С. Шониным, В. Н. Кубасовым, А. В. Филипченко, В. Н. Волковым, В. В. Горбатко, В. А. Шаталовым и А. С. Елисеевым) и длительного полета («Союз–9» с космонавтами А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым, запущен 1 июня 1970 г.) продолжительностью 17,7 суток. Два последних КК «Союз», на которых предполагалось отработать систему сближения для лунного комплекса Л3, остались невостребованными.

Проект «Спираль»

(ОКБ-155)

В начале 60-х годов в ОКБ-155 Госкомитета по авиационной технике (ГКАТ) под руководством А. И. Микояна начались исследования комбинированных воздушно-космических систем, сочетающих в себе черты самолетов и ракет. В 1965 г. был подписан план работ по теме «Спираль» и аванпроект системы. Руководителем темы был назначен заместитель главного конструктора Г. Е. Лозино — Лозинский.

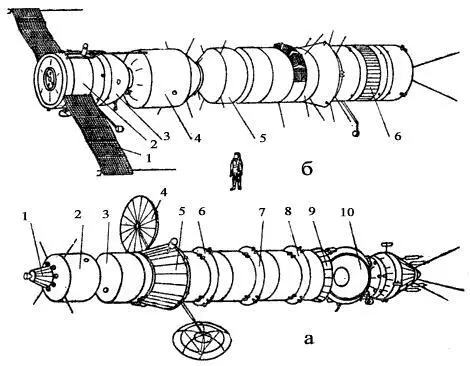

Основной целью программы «Спираль» было создание пилотируемого орбитального самолета (ОС) для выполнения прикладных задач в космосе, а также для обеспечения возможности регулярных и безопасных перевозок по маршруту Земля-орбита-Земля. Для запуска ОС в космос предполагалось создать воздушно-орбитальную систему (рис. 3), состоящую из многоразового гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР) и одноразового двухступенчатого ракетного ускорителя.

Рассматривались два варианта ГСР с четырьмя многорежимными турбореактивными двигателями (ТРД), работающими на жидком водороде (более перспективный вариант) или на керосине (более консервативный вариант). ГСР использовал для старта с взлетно-посадочной полосы разгонную тележку и применялся для разгона системы до гиперзвуковой скорости, соответствующей числу Маха М-6 (для первого варианта) или М-4 {для второго). Разделение ступеней системы предполагалось произвести на высоте 28–30 км или 22–24 км соответственно. Далее в действие вступал и ускоритель с ЖРД, а ГСР возвращался к месту старта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: