Николай Непомнящий - 100 великих загадок Индии

- Название:100 великих загадок Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4387-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Непомнящий - 100 великих загадок Индии краткое содержание

Индия – огромная страна на юге Азии с древнейшей и во многом непостижимой культурой. Страна сказочных богатств и удивительных тайн. Страна тысяч индусских, буддийских, джайнских храмов, мавзолеев и мечетей, поражающих своей красотой и архитектурой, устремленных в вечно голубое небо, и миллионов лачуг, жители которых никогда в жизни не путешествовали дальше соседней улочки…

О ста самых знаменитых загадках Индии рассказывает очередная книга серии.

100 великих загадок Индии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Правда, никто из древних авторов ни слова не говорит о судьбе огромного флота Александра, бесследно исчезнувшего вскоре после смерти полководца…

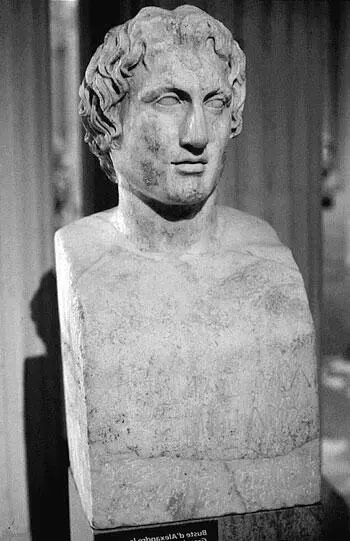

Александр Македонский. Античный бюст

Перейдя через Гиндукуш, Александр с огромным войском вступил в долину реки Кофен (Кабул), где разделил армию на две части: сам во главе одной из них двинулся в горные районы на север, чтобы обезопасить тыл, а другую под командованием Пердикки и Гефестиона направил к Инду.

Греко-македонские войска, переправившись через Инд, подошли к Таксилу и были дружественно приняты правителем этого «самого большого города между Индом и Гидаспом» (Арриан V, 8.2) – Таксилом. Последний даже не пытался оказать сопротивления и подчинился добровольно. Более того, он подарил Александру боевых слонов и большое число всадников. Его воины участвовали на стороне греко-македонцев в борьбе против других индийских народов.

Раздробленность страны, вражда между отдельными государствами, племенами и союзами племен облегчили покорителям продвижение в глубь Индии. Этому в определенной степени способствовала и политика Александра, который привлекал на свою сторону местных владетелей, сохранял им частичную автономию за помощь и преданность и сурово расправлялся с теми, кто оказывал сопротивление. Однако не все индийские правители поступили так, как Таксил. Уже в самом начале похода Александр получил отпор от ряда племен. В течение четырех дней, например, ему пришлось штурмовать город Массагу, «крупнейший из здешних городов» (Арриан), жители которого сражались очень мужественно и отступили лишь после гибели предводителя. Армия ассакенов, согласно Арриану (Анаб. IV, 25.5), состояла из 30 тыс. пехотинцев, 2 тыс. всадников и 30 слонов. Отказались от переговоров с иноземцами и жители других областей и городов, в частности Базира, они предпочли встретиться с неприятелем в открытом бою. У реки Гидасп (совр. Джелам), куда Александр направил свое войско, он узнал о решении Пора, сильнейшего царя Северо-Западной Индии, дать сражение. Эта битва (июль 326 г. до н. э.) – одна из наиболее интересных и драматических страниц в истории индийского похода. Античные писатели старались подробно поведать об этом столкновении двух полководцев, их личной смелости, военной стратегии.

Пор расположил свое войско на берегу Гидаспа, намереваясь помешать переправе неприятеля. Армия индийского царя была не только весьма многочисленной, но и очень боеспособной. В заключительной схватке, по словам Арриана (V, 15.4), участвовали 4 тыс. всадников, 300 колесниц, 200 слонов и 30 тыс. пехотинцев. Все же Александру удалось усыпить бдительность Пора и прорваться с частью войска на противоположный берег. Греко-македонская конница была более подвижна, чем громоздкие колесницы противника. Пор рассчитывал на боевых слонов, которых он построил в линию, поместив за ними пехоту. Но Александр направил конных лучников не в центр, где находились слоны и готовая к бою пехота, а на фланги и, когда индийцы начали перестройку, внезапно напал на центр. Слоны были оттеснены и стали топтать как врагов, так и своих. «Это было сражение, не похожее ни на одно прежнее», – писал Арриан (Анаб. V, 17.3). Вскоре индийцы обратились в бегство.

Несмотря на поражение, Пор показал себя мужественным воином – не ушел с поля боя и дрался до тех пор, пока, «потеряв от множества ран много крови… скатился на землю» (Диодор, XVII, S8). Увидев в нем возможного союзника, Александр оставил ему прежние владения и даже присоединил к ним новые.

Ожесточенная битва с Пором, продемонстрировавшая македонцам силу и храбрость индийцев, не изменила, тем не менее, планов Александра по дальнейшему захвату Индии. Его тянуло дальше на восток. Он считал, что война не может окончиться, пока есть люди, способные с ним воевать (Анаб. V, 24.8). Правда, многие индийские царьки, в том числе Абиcap, бывший союзник Пора, после поражения последнего добровольно признали власть греко-македонцев, прислали посольства и богатые подарки.

Александр продвинулся вначале до Акесина (Ченаб), а затем и Гидраота (Рави), покорил отдельные племена, захватил их города. Он готовился идти за реку Гифасис (Беас), где, как ему говорили, «лежит богатая страна» (Анаб. V, 25.1), но тут в войске началось брожение. Трудности длительного похода, упорное сопротивление ряда племен, близкое знакомство со страной, оказавшейся, видимо, менее богатой, чем раньше рисовалось воинам, изнурительная битва с Пором, рассказы местных жителей о могуществе народов восточных областей – гангаридов и прасиев – все это породило недовольство солдат, потребовавших возвращения домой. И хотя Александр мечтал о завоевании всей Азии, он вынужден был повернуть обратно.

Часть войска на специально построенных судах поплыла вниз по Гидаспу, остальная армия двигалась по обоим берегам реки.

Александру пришлось столкнуться с маллами, «независимым индийским племенем», славившимся своим мужеством. Во время взятия их главного города полководец получил тяжелое ранение и чуть не погиб. Пришлось ему и подавлять восстания, вспыхнувшие в некоторых городах Индии. Эти восстания явились как бы первым симптомом нараставшего антимакедонского движения.

Александр отступал на запад и по Инду достиг Великого моря. Флот во главе с Неархом он направил в Персидский залив к устью Евфрата, а сам по суше пошел через Гедрозию, намереваясь покорить эту провинцию и при необходимости оказать помощь Неарху. Если верить античным авторам, армия Александра перенесла тяжелые испытания. По словам Плутарха, полководец не привел из Индии и четвертой части боеспособного войска. Лишь в начале 324 г. до н. э. он встретил Неарха и отправился в Вавилон.

Так завершился индийский поход. Отдельные отряды грекомакедонцев оставались в Индии еще в течение нескольких лет. Сатрапы, назначенные Александром, удерживали свои позиции и после его смерти (323 г. до н. э.). Только в 317 г. до н. э. последний из них, Эвдем, покинул индийскую территорию…

В Индии Александр проводил свою обычную политику – не только покорял народы и разрушал города, но и старался укрепить греческое влияние. Он разделил захваченные земли на ряд сатрапий, поставив во главе их своих сподвижников или местных индийских правителей. Часто под властью греческих наместников оказывались довольно значительные области, иногда же гарнизоны иноземцев находились на территории, управляемой индийским царем. Это обусловливало определенное сближение пришельцев с местным населением, способствовало взаимодействию греческой и индийской культур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: