Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

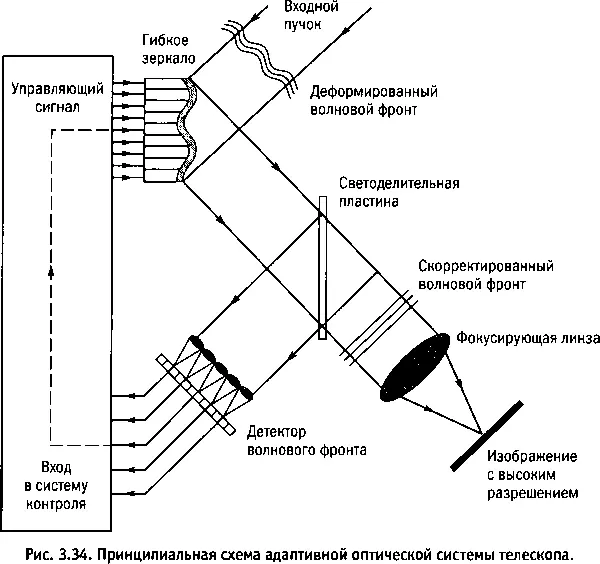

Принципы адаптивной оптики. Запуск на орбиту в 1990 г. оптического телескопа «Хаббл» диаметром 2,4 м и его чрезвычайно эффективная работа в последующие годы доказали большие возможности телескопов, не обремененных атмосферными искажениями. Но высокая стоимость создания и эксплуатации космического телескопа заставила астрономов искать пути компенсации атмосферных помех у поверхности Земли. Появление быстродействующих компьютеров и, не в последнюю очередь, желание военных создать систему космического оружия с лазерами наземного базирования сделали актуальной работу по компенсации атмосферных искажений изображения в реальном времени. Система адаптивной оптики, выравнивая и стабилизируя фронт прошедшего сквозь атмосферу излучения, дает возможность не только получать в фокусе телескопа четкое изображение космического объекта, но и выводить с Земли в космос остро сфокусированный луч лазера. К счастью, военные устройства такого типа реализованы не были, но проделанная в этом направлении работа чрезвычайно помогла астрономам почти полностью реализовать теоретические параметры крупных телескопов по качеству изображения.

Обычно адаптивная система работает совместно с системой активной оптики, поддерживающей конструкцию и оптические элементы телескопа в идеальном состоянии. Действуя совместно, системы активной и адаптивной оптики приближают качество изображения к предельно высокому, определяемому принципиальными физическими эффектами (в основном дифракцией света на объективе телескопа).

В принципе системы активной и адаптивной оптики подобны друг другу. Обе они содержат три основных элемента: 1) анализатор изображения, 2) компьютер с программой, вырабатывающей сигналы коррекции, и 3) исполняющие механизмы, изменяющие оптическую систему телескопа так, чтобы изображение стало «идеальным». Количественное различие между этими системами состоит в том, что коррекцию недостатков самого телескопа (активная оптика) можно проводить сравнительно редко — с интервалом от нескольких секунд до 1 минуты, но исправлять помехи, вносимые атмосферой (адаптивная оптика), необходимо значительно чаще — от нескольких десятков до нескольких тысяч раз в секунду. Ясно, что с такой высокой частотой система адаптивной оптики не может изменять форму массивного главного зеркала телескопа и вынуждена управлять формой специального дополнительного легкого и мягкого зеркала, установленного у выходного зрачка телескопа

Реализация адаптивной оптики. Впервые на возможность коррекции атмосферных искажений изображения при помощи деформируемого зеркала указал в 1953 г. американский астроном Хорее Бэбкок (Babcock Н. W., 1912–2003). Для компенсации искажений он предложил использовать отражение света от масляной пленки, поверхность которой деформируется электростатическими силами. Тонкопленочные зеркала с электростатическим управлением разрабатываются для аналогичных целей и в наши дни, хотя более популярным исполнительным механизмом служат пьезоэлементы с зеркальной поверхностью.

Плоский фронт световой волны, пройдя сквозь атмосферу, искажается и вблизи телескопа имеет довольно сложную структуру. Для характеристики искажения обычно используют параметр r 0 — радиус когерентности волнового фронта, определяемый как расстояние, на котором среднеквадратическая разность фаз достигает 0,4 длины волны. В видимом диапазоне, на волне длиной 500 нм, в подавляющем большинстве случаев r 0лежит в интервале от 2 до 20 см; условия, когда r 0=10 см, нередко считаются типичными. Угловое разрешение крупного наземного телескопа, работающего через турбулентную атмосферу с применением длительной экспозиции, равно разрешению идеального телескопа диаметром r 0, работающего вне атмосферы. Поскольку значение r 0возрастает приблизительно пропорционально длине волны излучения (r 0∝λ 6/5), атмосферные искажения в инфракрасном диапазоне существенно меньше, чем в видимом.

Для небольших наземных телескопов, диаметр которых сравним с Го, можно считать, что в пределах объектива волновой фронт плоский и в каждый момент времени наклонен случайным образом на некоторый угол. Наклон фронта соответствует смещению изображения в фокальной плоскости, или, как говорят астрономы, дрожанию (в физике атмосферы принят термин «флуктуации угла прихода»). Для компенсации дрожания в таких телескопах достаточно ввести плоское управляемое зеркало, наклоняющееся по двум взаимно перпендикулярным осям. Опыт показывает, что такое простейшее исполнительное устройство в системе адаптивной оптики малого телескопа весьма существенно повышает качество изображения при длительных экспозициях.

У телескопов большого диаметра (D) на площади объектива укладывается порядка (D/ r 0 ) 2 квазиплоских элементов волнового фронта. Этим числом и определяется сложность конструкции компенсирующего зеркала, т. е. количество пьезоэлементов, которые, сжимаясь и расширяясь под действием управляющих сигналов, с высокой частотой (до тысяч герц) изменяют форму «мягкого» зеркала. Нетрудно оценить, что на крупном телескопе (D= 8-10 м) полное исправление формы волнового фронта в оптическом диапазоне потребует корректирующего зеркала с (10 м/10 см) 2=10 000 управляемых элементов. При нынешнем развитии систем адаптивной оптики это практически невыполнимо. Однако в близком инфракрасном диапазоне, где значение r 0= 1 м, корректирующее зеркало должно содержать около 100 элементов, что вполне достижимо. Например, система адаптивной оптики «Интерферометра Очень большого телескопа» (VLTI) Европейской южной обсерватории в Чили имеет корректирующее зеркало из 60 управляемых элементов.

Для выработки сигналов, управляющих формой корректирующего зеркала, обычно анализируется мгновенное изображение яркой одиночной звезды. В качестве приемника используется анализатор волнового фронта, размещенный у выходного зрачка телескопа. Сквозь матрицу из множества небольших линз свет звезды попадает в ПЗС-камеру, сигналы которой оцифровываются и анализируются компьютером. Управляющая программа, изменяя форму корректирующего зеркала, добивается того, чтобы изображение звезды имело идеально «точечный» вид. По сути, в этом‑то и заключается главная идея астрономической системы адаптивной оптики: нам заранее известно, каким в идеальном телескопе должно быть изображение звезды! Звезда должна выглядеть точкой (точнее, маленьким дифракционным кружочком). Искривив мягкое зеркало так, чтобы изображение звезды стало точкой, мы сделаем четкими и изображения всех соседних с ней объектов!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: