Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немного позже началось развитие фотографии. В 1889 г. немецкий астроном, будущий профессор Гейдельбергского университета Максимилиан Вольф (1863–1932) на собственной небольшой обсерватории начал систематическое фотографирование звездного неба. В 1891 г. он впервые обнаружил на фотопластинке изображение неизвестного астероида (№ 323 Бруция), после чего стал регулярно производить их поиск. В течение нескольких лет после этого приверженцы визуального поиска астероидов еще пытались конкурировать с фотопластинкой, но затем сдались: новая техника доказала свое превосходство.

Таблица 4.3

Число астероидов ( N ), открытых и получивших номер к указанной дате.

Данные приведены на январь соответствующего года

| Год | N | Год | N | Год | N |

| 1801 | 1 | 1901 | 463 | 1996 | 6 800 |

| 1807 | 4 | 1911 | 714 | 2001 | 21000 |

| 1845 | 5 | 1931 | 1 198 | 2003 | 52 300 |

| 1848 | 8 | 1951 | 1569 | 2005 | 96100 |

| 1861 | 61 | 1971 | 1779 | 2007 | 148 000 |

| 1891 | 302 | 1991 | 4 655 | 2009 | 205 000 |

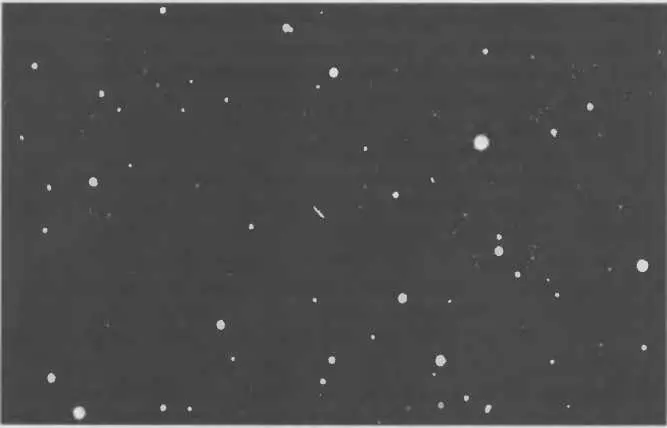

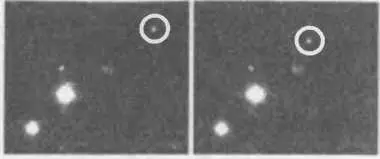

Фотографические пластинки экспонировались на экваториальном телескопе — рефракторе, который с помощью часового механизма тщательно отслеживал вращение небосвода, поэтому звезды получались точками. Но поскольку экспозиция длилась несколько часов, астероид успевал за это время заметно сместиться среди звезд и получался на фотопластинке в виде короткого штриха. Его нетрудно было отличить от звезд. Один только Макс Вольф за годы наблюдений обнаружил на своих фотопластинках 577 новых астероидов.

Разумеется, не все единожды замеченные астероиды удавалось по — настоящему «открыть». Нередко астероиды терялись, затем снова находились и вновь терялись. Например, из 398 астероидов, открытых в 1931 г., утеряно было почти ¾. Постоянный номер и место в каталоге получают лишь те малые планеты, для которых удается провести длинный ряд наблюдений и вычислить надежную орбиту Только это дает возможность в любой момент рассчитать положение астероида на небе и проверить, на месте ли он. Например, по данным Центра малых планет Смитсонианской астрофизической обсерватории, к 1995 г. было замечено около 28000 астероидов, более 7000 из них наблюдалось в противостоянии с Солнцем не менее двух раз, но лишь у 5000 были точно вычислены элементы орбит, им присвоили номера и многим дали собственные имена.

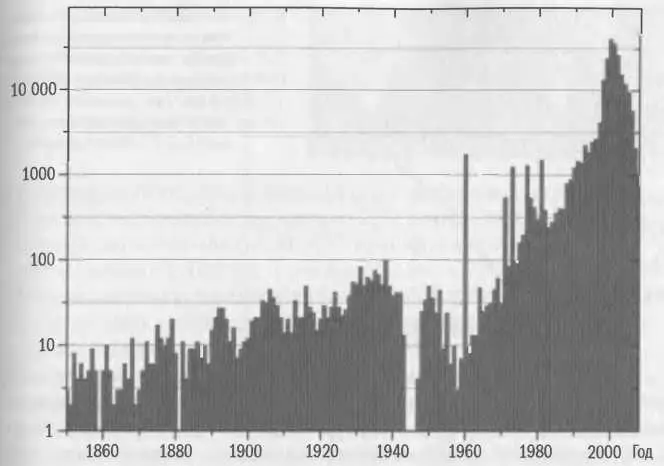

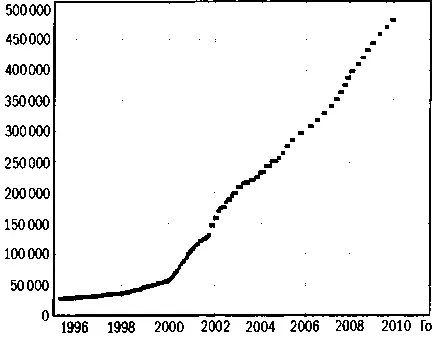

Рис. 4.10. Количество объектов, зарегистрированных в каталоге Центра малых планет. В подавляющем большинстве это астероиды Главного пояса, но есть также троянцы, кентавры, объекты пояса Койера и кометы.

Темп открытия астероидов в целом стремительно возрастает, хотя бывали эпохи «застоя» (например, последние годы Второй мировой войны), но были и чрезвычайно «урожайные» годы. Массовое открытие астероидов стало возможным с появлением широкоугольных камер Шмидта, позволивших провести несколько глубоких обзоров неба. По инициативе известного американского астронома Джерарда Койпера (1905–1973) на Йерксской и Мак — Дональдской обсерваториях в 1950–1952 гг. с помощью 25–сантиметровой камеры дважды почти полностью сфотографировали полосу вдоль эклиптики шириной 40°. На 2000 фотопластинок оказались зафиксированы изображения всех находящихся в этой области астероидов до 14,5 m. Эта работа известна как «Мак — Дональдское обозрение».

Спустя 10 лет массовый поиск астероидов был продолжен для выявления более слабых объектов. Осенью I960 г. на обсерватории Маунт — Паломар с помощью камеры Шмидта было проведено фотографирование небольшой области неба, размером 8x12°, на эклиптике. За два месяца было сфотографировано около 2200 астероидов примерно до 20 m, причем для 1811 из них удалось определить орбиты. Поскольку вычисления проводились на Лейденской обсерватории, этот обзор назвали «Паломар — Лейденским обозрением».

За последнее десятилетие электронные приемники света полностью вытеснили фотопластинки и значительно облегчили труд «охотников за астероидами». Теперь монотонную работу по поиску малых тел Солнечной системы осуществляет компьютер. Появились даже автоматические телескопы — наземные и космические, — вообще не требующие ночного труда наблюдателя. Теряется романтика профессии, астроном — наблюдатель превращается в инженера — программиста, но результаты впечатляют: к февралю 2010 г. число зарегистрированных астероидов перевалило за 482 420; количество астероидов с надежно вычисленными орбитами и, следовательно, получивших порядковые номера, вплотную приблизилось к 232 ООО, а собственные имена имеют уже около 15 615 астероидов (текущую статистику см. http://www. cfa.harvard.edu/iau/lists/ArchiveStatistics.html).

Кроме классических астероидов Главного пояса, движущихся между орбитами Марса и Юпитера, найдены объекты внутри орбиты Марса и даже внутри орбиты Земли, а также за орбитой Юпитера и даже Сатурна. Говорить о детальном изучении далеких астероидов пока не приходится, но внутри орбиты Юпитера они изучены неплохо. Крупных тел среди них мало: только у 30 из них диаметр превышает 200 км, еще около 250 имеют диаметры до 100 км; астероидов с диаметрами более 1 км порядка 100 тысяч. Поэтому не исключено, что скоро будут «инвентаризованы» все астероиды диаметром более 1 км, которые могут представлять угрозу для земной биосферы в целом. По оценкам, в Солнечной системе существуют миллионы астероидов размером с булыжник.

В эпоху массового открытия астероидов астрономам пришлось изобретать новую систему для их обозначения. Уже никто не мечтает придумать каждому астероиду личное имя. Тем малым планетам, орбиты которых надежно вычислены, дают порядковый номер (иногда позже предлагают и имя). А чтобы не запутаться среди объектов, открытых недавно и находящихся в процессе изучения, введена следующая система обозначений. Если объект наблюдается по крайней мере в течение двух ночей и не может быть отождествлен с уже известными объектами, ему присваивается предварительное обозначение, состоящее из следующих символов: год открытия + буква, обозначающая полумесяц этого года + буква, обозначающая номер открытия в этом полумесяце + число, обозначающее количество повторений всего алфавита в данном полумесяце. Все месяцы текущего года разбиты на полумесяцы, которым приведены в соответствие 24 буквы латинского алфавита,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: