Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как бы то ни было, после года кропотливого просмотра пластинок Клайд Томбо наконец обнаружил планету. Это случилось 18 февраля 1930 г. Сравнивая фотопластинки за 23 и 29 января, на которых была снята область близ звезды δ Близнецов, Клайд заметил смещение слабого звездообразного объекта 14,5 m. Последующие наблюдения подтвердили, что это новая планета. Официально об открытии девятой планеты Солнечной системы — Плутона — было объявлено 13 марта 1930 г., в день 75–летия Ловелла.

А Клайд Томбо, получив в 1931 г. за открытие Плутона золотую медаль английского Королевского астрономического общества, решил наконец получить и высшее образование. В 1932 г. он поступил в Канзасский университет и окончил его в 1936 г. Университетский диплом не убил его любовь к наблюдению неба. В поисках новых планет Томбо исследовал на фотопластинках около 90 млн звездных изображений. В своих «прогулках по небу» он открыл шесть звездных скоплений, десятки скоплений галактик, две новые кометы, сотни астероидов и много переменных звезд. Проведя тысячи ночей у телескопа, Томбо повидал на небе много всякого и одно время даже увлекался поиском НЛО, рассчитывая заметить корабль пришельцев. Но это был единственный поиск, в котором ему не повезло.

Кентавры, троянцы и пояс Койпера

Довольно скоро выяснилось, что Плутон мал, меньше нашей Луны, и его массы совершенно недостаточно для объяснения возмущений в движении Урана. Поэтому продолжились поиски еще более далекой планеты. Наибольшую активность в этом вновь проявила Ловелловская обсерватория.

К 1939 г. Томбо со своими помощниками полностью обследовал зону шириной 35° вдоль Зодиака, проанализировав все изображения до 16 m. Затем он перешел к более глубокому поиску, до 18 m, и к маю 1943 г. закончил фотографирование практически всего неба, доступного его 13–дюймовому телескопу: от Полярной звезды до 50° южной широты. Но даже эта грандиозная программа поиска не привела к открытию новой планеты за Плутоном. Десятую планету найти не удалось.

Тем не менее поиск Трансплутона продолжался. О его присутствии на окраине Солнечной системы говорили некоторые косвенные факты: отдельные «неправильности» в движении известных планет, мелкие «странности» в траекториях полета автоматических станций «Пионер», небольшие «особенности» в распределении кометных орбит. В ходе этих поисков настоящая крупная планета до сих пор не открыта. Более того: в 1993 г. астроном Лаборатории реактивного движения Майлс Стендиш, используя точные значения масс планет, полученных из наблюдений за межпланетными зондами, пришел к выводу, что в движении Урана и Нептуна никаких наблюдаемых отклонений от теоретических расчетов нет. Однако астрономы не жалеют о времени, потраченном на поиски десятой планеты, ведь за орбитой Юпитера обнаружилось столькр интересного!

Началось с того, что был открыт новый класс малых тел Солнечной системы, движущихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Первое из них обнаружил 18 октября 1977 г. американский астроном Чарлз Коуэл на фотопластинках, снятых на 1,2–метровой камере Шмидта Паломарской обсерватории. Объект получил обозначение 1977 UB и, как астероиду, ему дали очередной номер 2060. Однако уверенности в том, что это именно астероид, не было, поскольку на таком большом расстоянии от Солнца ледяные ядра комет должны быть настолько холодными, что практически не испаряются, как и каменные астероиды. Поэтому объект назвали Хироном в честь легендарного кентавра, получеловека — полуконя, имевшего сложный характер и двойственную природу. Эта идея с «двусмысленным» названием замечательным образом оправдалась: когда астероид Хирон проходил в 1988 г. перигелий своей орбиты, у него появились газовая атмосфера и хвост — как у кометы.

Довольно долго Хирон оставался в одиночестве, в основном проводя время между орбитами Сатурна и Урана. Но в 1992 г. был открыт еще один подобный объект, а на следующий год — еще один… Им также решили дать мифические имена: после Хирона на небо «вознеслись» Фол, Несс, Асбол и другие кентавры. В 2010 г. в семействе кентавров было уже более 70 членов. Правда, во всей мифологии не сохранилось такого количества имен кентавров, так что последним представителям этой группы достались только номера.

Орбиты кентавров довольно сильно вытянуты: их эксцентриситеты заключены в диапазоне е =0,01-0,97. К тому же плоскости орбит в среднем весьма сильно наклонены к эклиптике, у некоторых наклон достигает 60°. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного: двигаясь в пространстве между планетами — гигантами, кентавры постоянно испытывают сильные гравитационные возмущения Поэтому их орбиты нестабильны: за миллион лет они могут измениться до неузнаваемости. К сожалению, о физической природе этих тел почти ничего не известно. Ясно только, что кентавры имеют темную поверхность и солидный размер: их диаметры — от 100 до 260 км. Этот крупнейший из них носит имя жены Хирона — нимфы Харикло (10199 Chariclo).

Еще одна мифологическая компания астероидов явила пример неожиданного подтверждения отвлеченной математической теории. Речь идет о так называемых греках и троянцах — двух семействах астероидов, движущихся приблизительно по орбите Юпитера на равном расстоянии от него и от Солнца. Наиболее крупные из них носят имена героев Троянской войны. «Греки» (Одиссей, Аякс, Ахилл, Гектор и др.) опережают Юпитер приблизительно на 60° орбитальной дуги, а «троянцы» (Приам, Эней, Патрокл, Троил и др.) отстают от планеты — гиганта на те 60°. Такое движение, когда орбитальный период малого тела находится в простом соотношении с периодом крупного возмущающего тела, называют резонансным Греки и троянцы демонстрируют простейший случай резонанса с Юпитером, имеющий соотношение периодов 1:1.

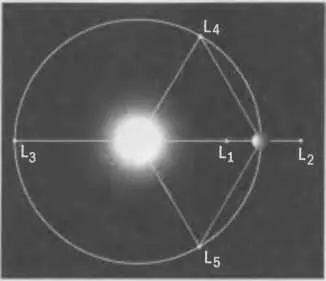

О том, что такое движение возможно, первым догадался выдающийся французский математик, механик и астроном Жозеф Луи де Лагранж (1736–1813). Теоретически исследуя движение малых тел под действием притяжения Солнца и большой планеты (например, Юпитера), Лагранж выяснил, что легкий астероид может двигаться синхронно с планетой, находясь не только на одной линии с ней и Солнцем (это было ясно и до Лагранжа), но и в одной из двух точек, равноудаленных от планеты и Солнца, так что все три тела располагаются в углах равностороннего треугольника. Более того, если положение равновесия астероида на одной линии с Солнцем и планетой неустойчиво, то, попадая в «треугольные» точки, астероид оказывается в ловушке, откуда не так‑то просто ускользнуть. С тех пор, как в 1772 г. появилась работа Лагранжа о точках равновесия, их стали называть точками либрации или «точками Лагранжа». Линейные, или, как говорят математики, коллинеарные точки получили обозначение L 1, L 2и L 3, а треугольные — L 4и L 5.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: