Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

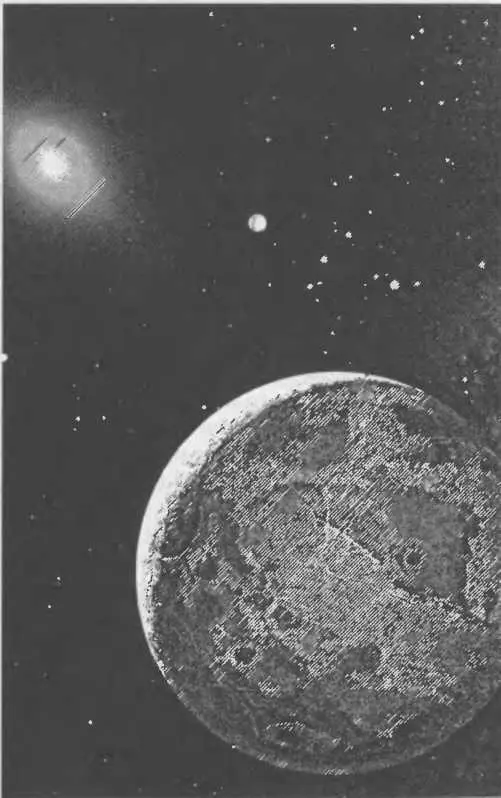

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Без преувеличения можно сказать, что открытие внесолнечных планет — это великое событие в истории науки. Сделанное на исходе XX в., оно в перспективе станет одним из важнейших событий прошедшего века наравне с овладением ядерной энергией, выходом в космос и открытием механизмов наследственности. Уже сейчас ясно, что недавно начавшийся XXI век станет временем расцвета планетологии — ветви астрономии, изучающей природу и эволюцию планет. Несколько столетий лаборатория планетологов ограничивалась дюжиной объектов Солнечной системы, и вдруг, всего за несколько лет, число доступных объектов увеличилось в десятки раз, а диапазон условий, в которых они существуют, оказался обескураживающе широким. Современного планетолога можно уподобить биологу, который многие годы изучал лишь флору и фауну пустыни и вдруг попал в тропический лет: сейчас планетологи находятся в состоянии легкого шока, но скоро они оправятся и сориентируются в гигантском многообразии новооткрытых планет.

Вторая наука, а точнее протонаука, ощущающая мощный эффект от открытия планет у иных звезд, — это биология внеземной жизни, экзобиология. Учитывая темп обнаружения и исследования экзопланет, можно ожидать, что XXI век принесет нам открытие биосфер на некоторых из них и ознаменует этим долгожданное и окончательное рождение экзобиологии, до сих пор развивавшейся в латентном состоянии из‑за отсутствия реального объекта исследования.

7. Планеты — карлики

За пределом Большой восьмерки

Вот мы и «вернулись из разведки», обнаружив восемь больших планет в нашей Солнечной системе и около пятисот очень больших планет в других планетных системах. Попутно узнали (главы 4 и 6), что кроме полновесных, настоящих планет, многие звезды окружены роями мелких тел — астероидов, карликовых планет, комет, межпланетной пыли… Присутствие мелкой пыли без особого труда обнаруживается даже у далеких звезд: обладая большой суммарной поверхностью, пылинки перехватывают заметную долю оптического излучения своей звезды и, нагревшись, переизлучают эту энергию в инфракрасном диапазоне. Именно избыток ИК — излучения в спектре звезды заставляет предположить наличие вокруг нее пылевого облака или диска. Иногда его удается сфотографировать (см. рис. 6.9). Хотя отношение к бытовой пыли у нас сугубо отрицательное, космическая пыль очень интересует астрономов и служит объектом пристального исследования. Без сомнения, очень велика ее роль в рождении звезд и планет, поскольку пылинки — главные охладители межзвездной среды, способствующие ее сжатию и конденсации. Не менее важна роль пылинок как катализаторов химических реакций в межзвездном и межпланетном пространстве. Не исключено, что первые шаги в эволюции живого вещества тоже были сделаны благодаря космической пыли. Но эту интересную тему мы оставим для другого рассказа, а раз уж отправились на разведку планет, то ими и ограничимся.

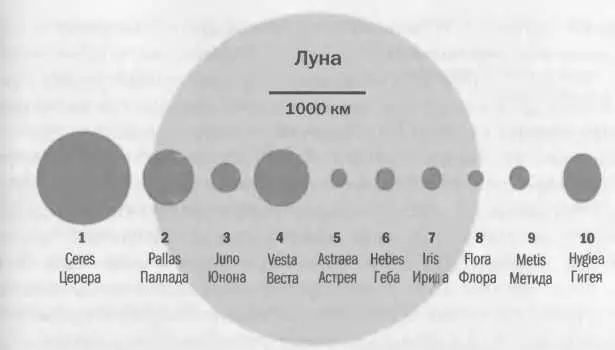

Эта глава посвящена маленьким планетам Солнечной системы, не входящим в «большую восьмерку», но все же имеющим некоторые признаки настоящих планет. Давайте вспомним определение планеты: это объект, обращающийся вокруг Солнца и достаточно массивный для того, чтобы придать себе сфероидальную форму, к тому же не имеющий рядом со своей орбитой тел сравнимой с ним массы. Что касается отсутствия близких массивных соседей, то это требование, разумеется, важно для правильного представления о происхождении и эволюции планеты, но прямо не связано с условиями на ее поверхности и в ее недрах. Если масса космического тела настолько велика, что собственная сила тяжести придала ему сфероидальную форму, то это означает, что в его недрах протекает геологическая эволюция. В результате вещество разделяется по плотности (легкое вверх, тяжелое вниз), выделяется тепло, идут химические реакции и т. п. А если у этого тела к тому же есть атмосфера и, может быть, даже небольшие спутники, то любой планетолог будет изучать его как полноценную планету. Высадившись на поверхности такого тела, мы ощутим себя на планете, независимо от того, как называется этот объект в астрономических справочниках.

Как отличить планету от прочих небесных светил?

При взгляде на ночное небо все светила, кроме Луны, сначала кажутся нам одинаковыми «звездочками», различающимися только своим блеском. Но, присмотревшись, мы замечаем, что подавляющее большинство звезд дрожит, мигает, переливается, то есть испытывает хаотические флуктуации блеска. Астрономы называют это мерцанием. Мерцает абсолютное большинство звезд, но не все: некоторые светят стабильно. Почему они «отбились от коллектива»? С помощью звездной карты и Астрономического календаря, а еще проще — с помощью компьютерного планетария быстро выясняется, что немигающие «звезды» — это в действительности планеты. Стабильность блеска планет давно уже стала народным способом их поиска на небе: обычно именно так отличают планеты от ярких звезд.

Как известно, звезды мерцают потому, что их свет проходит через неспокойные слои атмосферы. Теплые потоки воздуха поднимаются вверх, охлажденные стремятся вниз, они смешиваются друг другом, дробятся на ячейки с разной температурой и оптической плотностью. На границах этих ячеек происходит преломление света. В общем, такой процесс легко смоделировать, направив в стакан с кипятком струйку холодной воды либо наоборот. Попробуйте сами: поставьте стакан холодной воды на газету, плесните в него кипяток — и увидите, как будет выглядеть газетный текст сквозь воду, пока она полностью не перемешается. Глядя сквозь оптически неоднородную бурлящую атмосферу на далекие источники света (не только космические!), мы замечаем их мерцание в том диапазоне частот, который доступен нашему зрению, то есть не выше 20 Гц. Высокочастотные мерцания мы (в отличие, скажем, от стрекоз) не различаем, хотя они тоже присутствуют.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: