Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После окончания первой «лунной гонки», завершившейся кратковременными пилотируемыми экспедициями на Луну, наступил довольно долгий период затишья и разговоров о необходимости создания постоянной научной базы на Луне. В начале XXI в. к Луне отправилось несколько автоматических аппаратов, но возможность строительства на ее поверхности постоянной обитаемой базы рассматривается уже не так оптимистично. Затраты на ее создание и поддержание кажутся администраторам астронавтики слишком большими, а ожидаемый эффект (в первую очередь политический) видится не столь уж значительным. Руководителей NASA и Роскосмоса все сильнее привлекает идея пилотируемого полета на Марс. Разумеется, даже однократное посещение Марса человеком произвело бы больший эффект, чем длительная работа ученых на Луне. К примеру, 100 лет назад покорение Южного полюса стало столь значимым событием, что об этом до сих пор говорят и пишут, а часто ли сегодня обсуждается постоянная и очень полезная работа сотен ученых в Антарктиде? Но целесообразность пилотируемого полета на Марс выглядит сейчас весьма сомнительной. А что касается лунной базы, то ее создание на основе международной кооперации было бы вполне естественным очередным шагом на пути продвижения человека в космос. Без лунной базы нам не приобрести опыт освоения других планет. В ближайшие годы полет человека на Марс — авантюра, преследующая лишь политические цели, а отказ от лунной базы — неоправданная заминка в развитии космонавтики.

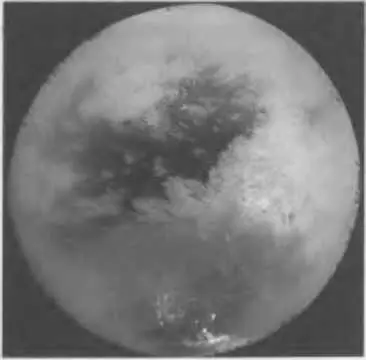

Титан — планета в плену гиганта

Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй, после Ганимеда, в Солнечной системе. Впрочем, если измерять Титан вместе с его атмосферой, то он оказывается больше Ганимеда. По всем своим параметрам Титан наиболее близок к нормальным планетам: размером он превосходит Меркурий, его плотная атмосфера толще, чем у Земли, а поверхность — в географическом смысле — почти такая же живая, как у нашей планеты.

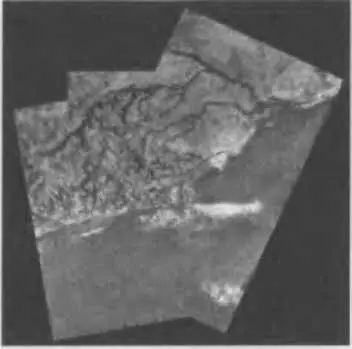

Наземные наблюдения еще до начала космической эры показали, что Титан имеет плотную атмосферу; по сути, это единственная планета — спутник с полноценной атмосферой. Пролетая в 1981 г. через систему Сатурна, «Вояджер-2» обнаружил, что основной компонент атмосферы Титана — азот (N 2); в ней присутствуют также метан (СН 4) и другие углеводороды. Данные космического телескопа «Хаббл» и наземных телескопов позволили в 1995 г. заподозрить существование на поверхности Титана значительных площадей, покрытых жидким метаном. Но подтвердилось существование этих углеводородных озер лишь после того, как к интенсивным исследованиям приступил первый искусственный спутник Сатурна — «Кассини», с борта которого 14 января 2005 г. на поверхность Титана опустился зонд «Гюйгенс». Экспедиция «Кассини-Гюйгенс», организованная NASA, ESA (Европейским космическим агентством) и ASI (Итальянским космическим агентством), началась 15 октября 1997 г., но лишь в середине 2004 г. аппарат прибыл в систему Сатурна и приступил к работе (см. с. 16 цветной вкладки).

Титан без малого вдвое массивнее Луны и наполовину больше нее. Поэтому на его поверхности сила тяжести почти лунная: она в 7 раз меньше земной (на Луне — в 6 раз). Вторая космическая скорость на поверхности Титана — 2,6 км/с, на Луне — 2,4 км/с, однако взлетать с Титана будет намного сложнее, чем с Луны: помешает плотная атмосфера. Состав атмосферы Титана известен теперь детально: у поверхности 95 % азота и около 5 % метана, а в стратосфере 98,4 % азота и 1,4 % метана. Давление у поверхности в 1,45 раза выше нормального атмосферного давления на Земле. Но если вспомнить, что сила тяжести там в 7 раз меньше, чем у нас, то ясно, что масса газового столба над единицей поверхности Титана в 10 раз больше, чем на Земле. Поскольку размер Титана в 2,5 раза меньше земного, площадь его поверхности меньше земной примерно в 6 раз, а значит, полная масса атмосферы Титана в 1,5 раза больше массы земной атмосферы! Вероятно, поэтому на поверхности Титана очень мало метеоритных кратеров: мелкие метеориты тормозятся и разрушаются в атмосфере, а следы падения крупных быстро уничтожаются дождями и ветром.

Мощная и чрезвычайно протяженная атмосфера Титана облегчила посадку на него космического аппарата. Отделившись от «Кассини», зонд «Гюйгенс» три недели двигался в сторону Титана в дремлющем состоянии, а затем стал готовиться к спуску. Посадка «Гюйгенса» на Титан — уникальная операция; вот ее основные этапы (часы:минуты по среднеевропейскому времени):

06:51 — включается электропитание приборов.

11:13 — начало входа в атмосферу на высоте 1270 км со скоростью 6 км/с. Торможение осуществляется лобовым теплозащитным экраном.

11:17 — высота 180 км, скорость 400 м/с, раскрыт вытяжной парашют диаметром 3 м. Через 2,5 секунды он вытягивает основной парашют диаметром 8,3 м.

11:18 — высота 160 км. Сброшен лобовой экран. Начали исследовать атмосферу газовый хроматограф и масс — спектрометр. Производится сбор и испарение аэрозолей. Камера передает панораму облаков.

11:32 — высота 125 км. Сброшен основной парашют и раскрыт тормозной диаметром 3 м, чтобы ускорить падение и успеть приземлиться до полной разрядки батарей (заряд 1,8 кВт×ч). Расстояние до «Кассини» 60 тыс. км.

11:49 — высота 60 км. Включен радар — альтиметр; до этого работой управлял таймер. Камера начинает снимать панораму поверхности. Измеряется скорость ветра (по доплер — эффекту передатчика), температура и давление воздуха, электрическое поле (проверяется наличие молний). На высоте нескольких сотен метров от поверхности включена белая лампа для спектрального анализа поверхности. Сонар и радар измеряют неровности грунта. Спуск «Гюйгенса» в атмосфере Титана занял около 2,5 часа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: