Александр Марков - Путешествия к Луне

- Название:Путешествия к Луне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Физико–математическая литература» МАИК «Наука/Интерпериодика»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Путешествия к Луне краткое содержание

Книга рассказывает о Луне: о ее наблюдениях с помощью телескопа, об изучении ее поверхности и недр автоматическими аппаратами и о пилотируемых экспедициях астронавтов по программе «Аполлон». Приведены исторические и научные данные о Луне, фотографии и карты ее поверхности, описание космических аппаратов и детальный рассказ об экспедициях. Обсуждаются возможности изучения Луны научными и любительскими средствами, перспективы ее освоения. Книга предназначена тем, кто интересуется космическими исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим наблюдениям или увлечен историей техники и межпланетных полетов.

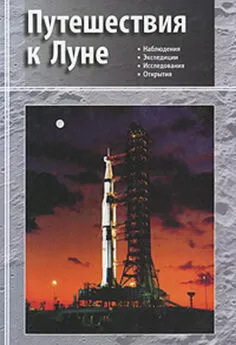

На лицевой стороне переплета: ракета «Сатурн-5» перед своим первым стартом. Раннее утро 9 ноября 1967 г. Готовится беспилотный запуск «Аполлона-4» на околоземную орбиту.

На последней стороне переплета: фото убывающей Луны, полученное 15 января 1999 г. с помощью 67–мегапиксельной камеры, установленной на 2,2–метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили (ESO Press Release 02/99. http://www.eso.org/public/outreach/press‑rel/pr-1999/pr-02–99.html).

На переднем форзаце: вид Земли с орбиты. Снимок выполнен экипажем «Аполлона-11» в начале лунной экспедиции.

На заднем форзаце: панорама Луны, восходящая Земля и командный модуль «Аполлона-16». Снимок сделан с посадочного модуля после разделения.

Путешествия к Луне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фаза первой четверти, когда терминатор проходит через центральные части лунного диска, очень благоприятна для изучения района, откуда мы начали свое путешествие: горных хребтов, обрамляющих Море Ясности с запада, а также части Апеннин, охватывающих с юго-востока Море Дождей. В восточной части последнего в это время понемногу появляются из темноты кратеры Аристилл (55 км), Автолик (39 км), а несколько позднее — Архимед (82 км). Особенно хорошо видна лучевая система, исходящая во все стороны от Аристилла: можно заметить, как на грубой поверхности Кавказских Гор лучи исчезают и появляются вновь уже на дне Моря Ясности.

3.5. Коперник и его окрестности

Вскоре после первой четверти, когда возраст Луны составляет 8–9 суток, утренний терминатор вступает в Море Дождей — самую замечательную и наиболее хорошо сохранившуюся кольцевую структуру видимой стороны Луны. Изучение разнообразных и любопытных объектов, связанных с этим морем, составляет одну из главных задач наблюдателя при этой фазе. Сегодня мы отправимся на экскурсию в район знаменитого кратера Коперник, расположенного к югу от гор, окружающих этот бассейн.

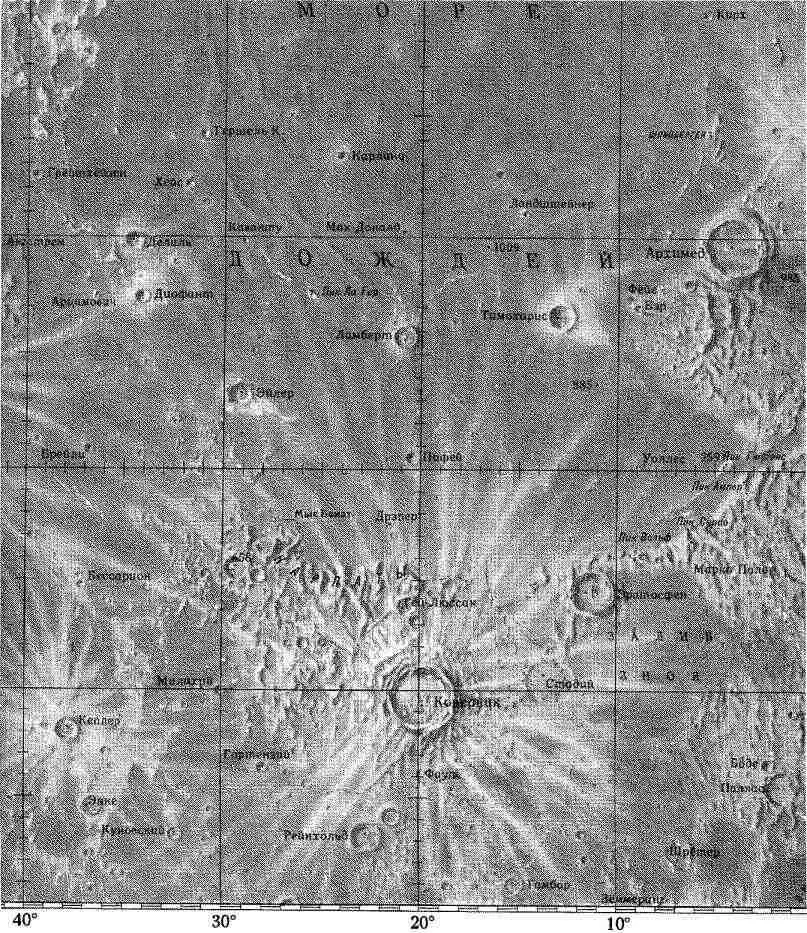

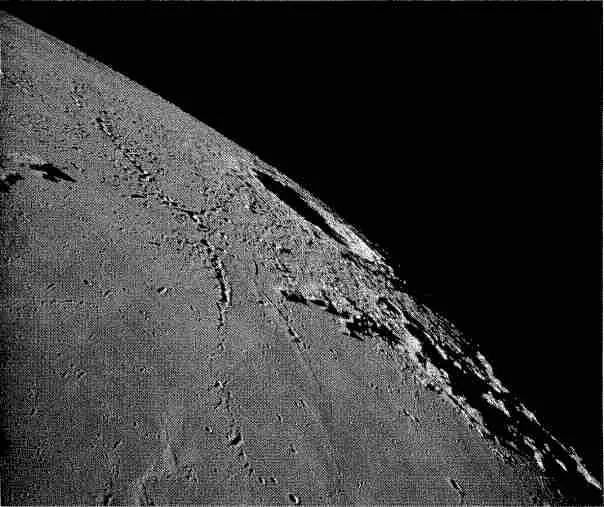

Рис. 3.10. Южная часть Моря Дождей. Кратер Коперник

Первоначальная кольцевая структура Моря Дождей возникла при падении крупного метеоритного тела около 3,85 млрд лет назад и является одной из самых молодых на Луне. С юго — востока Море Дождей охватывает дугообразный горный хребет Апеннины. Это крупнейшее горное образование на Луне протяженностью 600 км. Крутым уступом он обрывается к поверхности Моря и полого спускается на его внешнюю сторону.

Продолжением Апеннин являются Карпаты, окаймляющие Море Дождей с юго — запада. Это сравнительно невысокая цепь разрозненных вершин и коротких горных гряд протяженностью 400 км. Непосредственно к югу от Карпат и располагается главный герой нашего рассказа — великолепный Коперник, один из красивейших кратеров на всей лунной поверхности. Его диаметр составляет 93 км, а глубина — только 3,8 км. Но в момент удара первоначальная глубина кратера была больше и составляла 7–8 км. Вопреки обыкновению, в его центре возвышается не одна горка, а целая группа вершин, так как немедленно после удара кора оказала обратное действие, выбросив вверх сразу три центральных пика, которые являются образцами более глубоких частей лунной коры.

Коперник — один из самых молодых кратеров подобного размера. В связи с этим его именем был назван последний геологический период Луны. Коперниковский период продолжается и в настоящее время. Сейсмометры, установленные на Луне экспедициями «Аполлон», подтвердили, что метеоритные удары по поверхности происходят до сих пор. Статистика показывает, что в течение 10 млн лет на Луне образуется по крайней мере от одного до трех новых кратеров диаметром до 10 км. Поэтому вполне может случиться, что, в очередной раз наведя свой телескоп на нашу космическую соседку, вы обнаружите на ней новый кратер!

Свежие и молодые кратеры, возникшие в Коперниковскую эпоху, отличаются ярко выраженным рельефом, не очень большими размерами, светлой окраской и наличием лучевых систем. Естественно, что более молодые по времени возникновения кратеры частично разрушают ранее существовавший ландшафт. Это хорошо видно на примере Коперника, слой выбросов из которого сравнительно недавно, 800 млн лет назад, перекрыл южную часть бассейна Моря Дождей. Вот почему Карпаты так невысоки по сравнению с другими элементами внешнего кольца Моря Дождей (Альпами, Кавказом и Апеннинами) — они были частично засыпаны в результате удара, образовавшего Коперник.

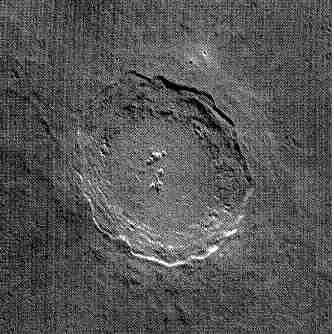

Рис. 3.11. Кратер Коперник.

Любителям астрономии следует помнить, что Коперник — благодатный объект для наблюдений с любым инструментом. Даже самый маленький телескоп представит вам панораму кратера, которая заметно меняется от ночи к ночи, каждый раз, шаг за шагом, открывая все новые и новые особенности этого уникального образования. Первые лучи Солнца касаются пиков кратерного вала на десятые сутки после новолуния. Буквально за несколько часов освещенные области увеличиваются и превращаются в светлое кольцо — даже незначительное изменение высоты Солнца здесь резко меняет ситуацию. Быстро убывающие тени говорят о том, что вал Коперника имеет небольшую высоту и достаточно отлогие склоны. Восход Солнца — лучшее время для наблюдений вторичных кратеров Коперника, хорошо заметных при косом освещении. Они образовались при падении крупных фрагментов породы, выброшенных во время ударного взрыва. Некоторые из вторичных кратеров располагаются в виде цепочек, вытянутых по направлению от Коперника. Особенно много их к северу и востоку от главного кратера. При спокойной атмосфере вы можете разглядеть, что эти цепочки состоят из почти прилегающих друг к другу куполов или небольших кратеров. А в моменты особенно хорошей видимости в поле вашего зрения могут внезапно появиться сотни мелких воронок, создавая потрясающий эффект, вознаграждающий терпение наблюдателя.

Рис. 3.12. Кратер Коперник, сфотографированный во время взлета лунной кабины экспедиции «Аполлон-17»

Обратите внимание на сложный узор из небольших кратеров к востоку от Коперника. Этот узор накладывается на затопленный морским материалом кратер — призрак Стадий диаметром 69 км. Когда‑то он был «нормальным» кратером, но сейчас почти полностью залит лавой из Залива Зноя, в котором расположен. Это доказывает, что Стадий — древний кратер; он образовался до того, как более трех миллиардов лет назад произошло затопление бассейнов Моря Дождей и Залива Зноя базальтовой лавой. Незатопленной осталась лишь небольшая дуга северо — восточного края кратера, в том месте, где Стадий сливается с группой холмов вблизи Эратосфена.

Кратер Эратосфен, расположенный у юго-восточной оконечности Апеннин, имеет диаметр 58 км и очень похож на кратер Коперник, хотя и уступает ему в размерах. Оба они молоды, так как возникли после образования лунных морей и обладают свежими и интенсивными покровами выбросов и полями вторичных кратеров. Правда, в отличие от Коперника, у Эратосфена нет светлой лучевой системы.

На следующую, одиннадцатую после новолуния ночь исследуйте террасы и овраги внутри освещенной западной стенки Коперника. При хорошем качестве изображения вы увидите на ней изобилующие интересными деталями террасы. Они являются гигантскими оползнями, местами обвалов протяженных участков стены. Еще через сутки сфокусируйте ваше внимание на дне Коперника, затопленном расплавленными породами. Вы заметите, что оно покрыто сложным рисунком холмов, гряд, ложбин и извилистых трещин. Довольно ровная и невыразительная северо — восточная часть дна имеет меньшую отражательную способность (альбедо) и поэтому кажется более темной, чем соседние участки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: