Александр Марков - Путешествия к Луне

- Название:Путешествия к Луне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Физико–математическая литература» МАИК «Наука/Интерпериодика»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Путешествия к Луне краткое содержание

Книга рассказывает о Луне: о ее наблюдениях с помощью телескопа, об изучении ее поверхности и недр автоматическими аппаратами и о пилотируемых экспедициях астронавтов по программе «Аполлон». Приведены исторические и научные данные о Луне, фотографии и карты ее поверхности, описание космических аппаратов и детальный рассказ об экспедициях. Обсуждаются возможности изучения Луны научными и любительскими средствами, перспективы ее освоения. Книга предназначена тем, кто интересуется космическими исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим наблюдениям или увлечен историей техники и межпланетных полетов.

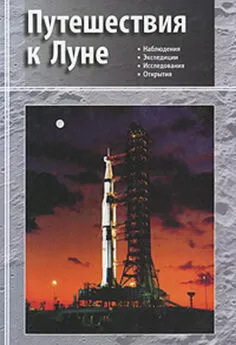

На лицевой стороне переплета: ракета «Сатурн-5» перед своим первым стартом. Раннее утро 9 ноября 1967 г. Готовится беспилотный запуск «Аполлона-4» на околоземную орбиту.

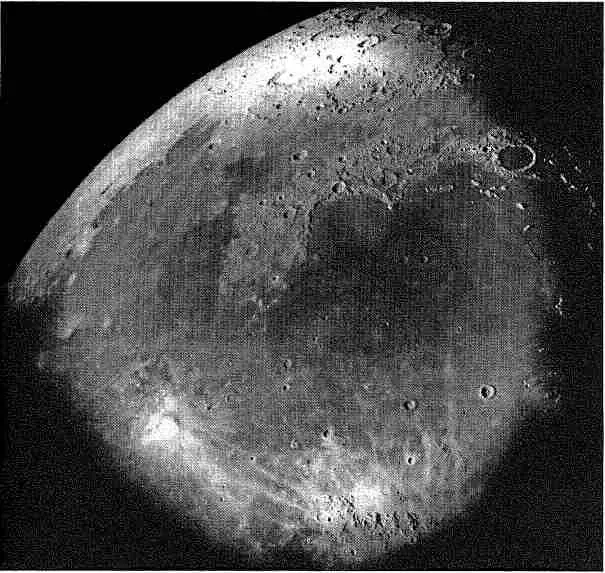

На последней стороне переплета: фото убывающей Луны, полученное 15 января 1999 г. с помощью 67–мегапиксельной камеры, установленной на 2,2–метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили (ESO Press Release 02/99. http://www.eso.org/public/outreach/press‑rel/pr-1999/pr-02–99.html).

На переднем форзаце: вид Земли с орбиты. Снимок выполнен экипажем «Аполлона-11» в начале лунной экспедиции.

На заднем форзаце: панорама Луны, восходящая Земля и командный модуль «Аполлона-16». Снимок сделан с посадочного модуля после разделения.

Путешествия к Луне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 3.16. Снимок участка лунной поверхности в районе Моря Дождей, полученный автором статьи с помощью 1–м рефлектора на горе Майданак в Средней Азии. Использовался красный светофильтр. Пленка А700Н, выдержка 1 с. Снимок получен с целью фотометрии для уточнения химического состава пород на поверхности Луны

17 ноября 1970 г. советская автоматическая станция «Луна-17» села в западной части Моря Дождей, доставив на поверхность нашего естественного спутника самоходный аппарат «Луноход-1». В тот же день первый в истории автоматический луноход сошел с посадочной ступени станции и начал свое путешествие по лунной поверхности, продолжавшееся почти год, до 4 октября 1971 г. Этот управляемый с Земли 8–колесный вездеход размером с легковой автомобиль и массой 756 кг, двигаясь со скоростью до 2 км/час, прошел за 10 месяцев в общей сложности 10,5 км, передавая телевизионные изображения окружающей местности и периодически исследуя физико — механические свойства лунного грунта и его химический состав.

С помощью лунохода ученые исследовали характер и особенности Моря Дождей. Оказалось, что обследованный район по своей структуре близок к прежде изученным морским районам Луны в Океане Бурь, Море Спокойствия и Море Изобилия. Ученые убедились также, что в этом районе мало каменистых кратеров с четкими формами рельефа, а абсолютное большинство таких кратеров образовалось при ударах и взрывах тел, падавших на поверхность Луны.

Результаты анализа химического состава грунта показали, что горные породы в районе исследований по составу близки к базальтам. Эти данные подтвердили гипотезу об интенсивной деятельности вулканов на Луне на ранних этапах ее существования. При извержении вулканов на поверхность нашего спутника изливалась расплавленная базальтовая магма, поэтому базальты, как и на Земле, широко распространены на Луне.

Наиболее древние расплавы появились здесь 3,8 млрд лет назад. Затем в течение почти 500 млн лет на поверхность продолжали выходить потоки базальтовых лав, постепенно заполняя всю кольцевую структуру. В Море Дождей удалось выявить несколько лавовых полей, относящихся к разным периодам в истории формирования этого района Луны. По современным оценкам, средняя мощность пластов застывшей лавы в Море Дождей около 450 м. В центральной же части моря слой лав может достигать 1,5 км. Наконец, сравнительно недавно, почти 800 млн. лет назад, южная часть бассейна была перекрыта слоем выбросов при возникновении кратера Коперник.

Знакомство с Морем Дождей и его окрестностями лучше всего начинать, когда Луна находится в фазе первой или последней четверти. После первой четверти, то есть в возрасте Луны 8–9 суток, утренний терминатор постепенно пересекает Горы Кавказ протяженностью 520 км, Альпы (250 км) и Апеннины (600 км), составляющие восточную границу Моря Дождей. В это время вблизи терминатора на темном фоне ночной стороны Луны появляются отдельные освещенные вершины кольцевых гор. У западной части Альп становится видно одно из самых интересных образований лунной поверхности — кратер Платон диаметром 101 км. Его плоское и очень темное дно окружено высокими горами. На дне Платона можно разглядеть некоторые тонкие градации яркости и мельчайшие детали рельефа. Часть поверхности Моря Дождей, лежащая к югу от Платона, богата горными пиками, светлые массивы которых изолированно возвышаются на темной ровной поверхности. При косом освещении они дают длинные остроконечные тени, а при высоком положении Солнца становятся яркими и резко видимыми объектами.

Самый восточный из пиков, имеющий 25 км в поперечнике, носит название Питон. Северо — западнее Питона и ниже Платона располагается ослепительно белый конус Пико поперечником 25 км, западнее — собрание горных вершин, известных под названием Тенерифских Гор, протяженностью 110 км. Юго — восточная часть Моря Дождей также богата горными хребтами и пиками, которые составляют как бы отроги Апеннин, соединяющие последние с кольцевой системой кратера Архимед диаметром 82 км. Здесь же на территории восточнее Архимеда в Заливе Лунника в 1959 г. жестко прилунился первый посланец Земли — советский зонд «Луна-2». Севернее Архимеда располагается архипелаг невысоких горных вершин Шпицберген протяженностью 60 км.

В возрасте Луны 10 суток терминатор передвигается в западную часть Моря Дождей, и на севере начинает появляться загадочный Залив Радуги диаметром 200 км. Он представляет собой как бы половину гигантского кратера, с северо — запада ограниченного крутым горным хребтом полукруглой формы, а с юго — востока лишенного вала и потому сливающегося с темной поверхностью Моря Дождей (подобно кратеру Лемонье в Море Ясности). Полукруг вала Залива Радуги вдается в равнину Моря Дождей двумя обрывистыми утесами, восточный из которых называется Мыс Лапласа, а западный — Мыс Гераклида. В 50 км к югу от последнего в Море Дождей и произвела посадку станция «Луна-17» с «Луноходом-1» на борту, о чем говорилось выше.

При косом освещении появляется благоприятная возможность выявить на поверхности Моря Дождей морские гряды. В западной части, совпадая с деталями внутреннего кольцевого вала бассейна, они проходят от Прямого Хребта мимо Мыса Лапласа, замыкают губу Залива Радуги и продолжаются на юг вдоль границ внутреннего кольцевого вала бассейна: через кратер Гершель К. (назван в честь Каролины Гершель) диаметром 13 км и кратер Ламберт диаметром 30 км. Последний находится на самом длинном луче Коперника, в 450 км прямо на север от него. В 140 км северо — западнее Ламберта, на соседнем луче Коперника, примерно на середине расстояния между Заливом Радуги и Коперником, вы найдете Пик Ла — Гир поперечником 25 км — один из не затопленных лавой островков материковой поверхности. Ла — Гир интересен тем, что обладает особым спектром, отличным от спектра окружающей поверхности моря.

Похожими спектрами обладают некоторые детали второго кольца бассейна. К ним относятся кратер Меран диаметром 40 км, расположенный к западу от Мыса Гераклида на территории материкового массива, отделяющего Море Дождей от Залива Росы в Море Холода, и Пики Груйтуйзена (дельта и гамма, протяженностью по 20 км каждый), которые находятся на южной оконечности этого материкового массива на полпути между Мысом Гераклида и Аристархом — самым ярким и потому хорошо выделяющимся на поверхности Луны объектом. Между Аристархом и Пиками Груйтуйзена находятся Горы Харбингера протяженностью 90 км. Предполагается, что Меран, Пики Груйтуйзена и Пик Ла — Гир имеют вулканическое происхождение, поэтому изучение этих объектов имеет особо важное значение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: