Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Название:Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: КоЛибри, 2009. — 224 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-389-00586-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки краткое содержание

В наше время научные открытия совершатся большими коллективами ученых, но не так давно все было иначе. В истории навсегда остались звездные часы, когда ученые, задавая вопросы природе, получали ответы, ставя эксперимент в одиночку.

Джордж Джонсон, замечательный популяризатор науки, рассказывает, как во время опытов по гравитации Галилео Галилей пел песни, отмеряя промежутки времени, Уильям Гарвей перевязывал руку, наблюдая ход крови по артериям и венам, а Иван Павлов заставлял подопытных собак истекать слюной при ударе тока.

Перевод опубликован с согласия Alfred A, Knopf, филиала издательской группы Random House, Inc.

Десять самых красивых экспериментов в истории науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

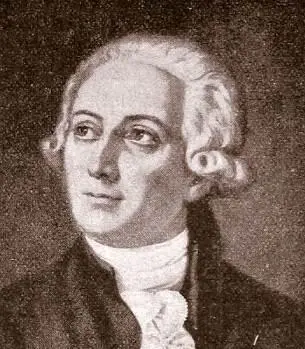

Антуан Лоран Лавуазье

Флогистон и кислород

Только представьте, что это значит — понять, что дает листу его цвет и что заставляет пламя гореть!

Карл Джерасси. Роальд Хоффман. Кислород[4] Эти слова в пьесе произносит Мария-Анна Лавуазье.

Однажды осенним днем 1772 года парижане, прогуливавшиеся недалеко от Лувра, в саду Инфанты, вдоль набережной Сены, могли видеть странное, напоминавшее плоскую подводу сооружение в виде деревянной платформы на шести колесах. На ней были установлены огромные стекла. Две самые большие линзы, имевшие в радиусе восемь футов, были скреплены вместе так, чтобы из них получилось увеличительное стекло, собиравшее солнечные лучи и направлявшее их на вторую линзу, поменьше, а затем на поверхность стола. На платформе стояли занятые в эксперименте ученые в париках и черных очках, а их ассистенты сновали, как матросы по палубе, настраивая все это сложное сооружение на солнце, непрерывно держа плывущее по небосклону светило «под прицелом».

Среди людей, которые воспользовались этой установкой — «ускорителем элементарных частиц» XVIII века, — был Антуан Лоран Лавуазье. Его тогда занимало, что происходит при сжигании алмаза.

Давно было известно, что алмазы горят, и местные ювелиры попросили Французскую академию наук исследовать, не таится ли в этом какой-нибудь риск. Самого Лавуазье интересовал несколько иной вопрос: химическая сущность горения. Вся прелесть «поджигающего стекла» заключалась в том, что оно, фокусируя солнечные лучи в точке, находящейся внутри контейнера, нагревало все, что в эту точку можно было поместить. Дым из сосуда можно было направить по трубке в сосуд с водой, осадить содержащиеся в нем частицы, затем выпарить воду и проанализировать остаток.

К сожалению, эксперимент не удался: от интенсивного нагрева стекло постоянно лопалось. Однако Лавуазье не отчаивался — у него были и другие идеи. Он предложил Академии наук программу по изучению «воздуха, содержащегося в веществе», и того, как он, этот воздух, связан с процессами горения.

Ньютону удалось направить развитие физики по правильному пути, зато в химии в те времена дела обстояли из рук вон плохо — она еще была пленницей алхимии. «Хна, растворенная в хорошо дефлегментированном духе селитры, даст бесцветный раствор, — писал Ньютон. — Но если ее поместить в добротное купоросное масло и встряхивать, пока она растворяется, то смесь сначала станет желтой, а затем темно-красной». На страницах этой «кулинарной книги» ничего не говорилось ни об измерениях, ни о количествах. «Если дух соли поместить в свежую мочу, то оба раствора легко и спокойно смешаются, — отмечал он, — но если тот же раствор капнуть на выпаренную мочу, то последует шипение и вскипание и летучие и кислые соли через какое-то время коагулируют в третье вещество, напоминающее по своей природе нашатырь. А если отвар из фиалок развести, растворив в небольшом количестве свежей мочи, то несколько капель ферментированной мочи обретут ярко-зеленый цвет».

Весьма далеко от современной науки. В алхимии, даже в записях самого Ньютона, многое напоминает магию. В одном из своих дневников он добросовестно переписал несколько абзацев из книги алхимика Джорджа Огарки, который сам себя называл Филалетом.

Отрывок начинается так: «В [Сатурне] скрыта бессмертная душа». Под Сатурном обычно понимался свинец, поскольку каждый элемент ассоциировался с какой-нибудь планетой. Но в данном случае имелся в виду серебристый металл, известный как сурьма. «Бессмертный дух» — это газ, который испускает руда при сильном нагреве. «К Сатурну узами любви привязан Марс (это означало, что к сурьме добавлялось железо), который сам в себе пожирает великую силу, чей дух делит тело Сатурна, и из обоих вместе истекает чудесная яркая вода, в которую садится Солнце, высвобождая свой свет». Солнце — это золото, которое в данном случае погружено в ртуть, часто называемую амальгамой. «Венера, самая яркая звезда, находится в объятиях [Марса]». Венерой называли медь, которую на этом этапе добавляют в смесь. Сей металлургический рецепт, вероятнее всего, является описанием ранних этапов получения «философского камня», к которому стремились все алхимики, поскольку считалось, что с его помощью можно неблагородные элементы превратить в золото.

Лавуазье и его современники сумели пойти дальше этих мистических заклинаний, однако химики даже в то время еще верили в алхимические представления о том, что поведение веществ определяется тремя началами: ртутью (которая разжижает), солью (которая сгущает) и серой (которая делает вещество горючим). «Сернистый дух», также называемый terra pingua («жирная» или «масляниста я» земля), занимал умы очень многих. В начале XVIII века немецкий химик Георг Эрнст Шталь стал называть его флогистоном (от греч. phlog — относящийся к огню).

Считалось, что предметы горят потому, что в них много флогистона. По мере того как предметы поглощаются огнем, они выделяют эту горючую субстанцию в воздух. Если поджечь кусочек дерева, то он перестанет гореть, оставив после себя всего лишь кучку пепла, только когда израсходует весь свой флогистон. Поэтому считалось, что дерево состоит из пепла и флогистона. Аналогичным образом после прокаливания, т. е. сильного нагрева, металла остается белая хрупкая субстанция, известная как окалина. Стало быть, металл состоит из флогистона и окалины. Процесс ржавления — это медленное горение, наподобие дыхания, т. е. реакции, возникающие тогда, когда флогистон выделяется в воздух.

Рассматривался и обратный процесс. Считалось, что окалина напоминала добытую из земли руду, которая затем облагораживалась, подвергаясь восстановлению , или «возрождению», путем нагрева рядом с древесным углем. Древесный уголь испускал флогистон, который сочетался с окалиной, чтобы восстановить блестящий металл.

Само по себе использование гипотетической субстанции, которую нельзя измерить, но можно предполагать, не содержит в себе ничего плохого. В наше время космологи тоже оперируют понятием «темная материя», которая должна существовать, чтобы галактики при вращении не разлетались на куски под действием центробежной силы, и что за расширением Вселенной стоит антигравитационная «темная энергия».

С помощью флогистона ученые могли логично объяснить горение, прокаливание, восстановление и даже дыхание. Химия неожиданно становилась осмысленной.

Тем не менее это не решало всех проблем: окалина, остававшаяся после прокаливания, весила больше, чем исходный металл. Как могло получиться, что после выхода флогистона из вещества оно становилось тяжелее? Как и «темная энергия» четверть тысячелетия спустя, флогистон, по словам французского философа Кондорсе, «приводился в движение силами, противоположными по направлению силе тяжести». Чтобы эта мысль выглядела поэтичней, один химик заявил, что флогистон «окрыляет земные молекулы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: