Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Название:Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: КоЛибри, 2009. — 224 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-389-00586-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки краткое содержание

В наше время научные открытия совершатся большими коллективами ученых, но не так давно все было иначе. В истории навсегда остались звездные часы, когда ученые, задавая вопросы природе, получали ответы, ставя эксперимент в одиночку.

Джордж Джонсон, замечательный популяризатор науки, рассказывает, как во время опытов по гравитации Галилео Галилей пел песни, отмеряя промежутки времени, Уильям Гарвей перевязывал руку, наблюдая ход крови по артериям и венам, а Иван Павлов заставлял подопытных собак истекать слюной при ударе тока.

Перевод опубликован с согласия Alfred A, Knopf, филиала издательской группы Random House, Inc.

Десять самых красивых экспериментов в истории науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пристли тоже проводил эксперименты с этим веществом, нагревая его с помощью увеличительного стекла и собирая выделяемые газы. «Что меня поразило настолько, что даже не хватает слов для выражения обуявших меня чувств, — писал он позднее, — так это то, что свеча горела в этом воздухе довольно сильным пламенем… Я не смог найти объяснение сему явлению». Выяснив, что лабораторная мышь хорошо чувствовала себя в волшебном газе, он решил подышать им сам. «Мне показалось, что после я какое-то время ощущал необыкновенную легкость и свободу в груди. Кто бы мог предположить, что этот чистый воздух со временем станет модным предметом роскоши. А пока только две мыши и я сам имели удовольствие вдыхать его».

Газ, в котором хорошо дышится и легко происходит горение, Пристли решил назвать «обесфлогистоненным», т. е. воздухом в его самом чистом виде. Он был не одинок в таких рассуждениях. В Швеции аптекарь, которого звали Карл Вильгельм Шееле, тоже изучал свойства «огненного воздуха».

К этому времени Лавуазье уже называл газ, выделявшийся при восстановлении mercurius calci-natus, «чрезвычайно полезным для дыхания», или «живым» воздухом. Как и Пристли, он считал, что этот газ представляет собой воздух в его первозданной форме. Однако тут Лавуазье столкнулся с одной трудностью. Когда он пытался восстановить окалину ртути с использованием древесного угля, т. е. старым, проверенным способом, выделялся тот же газ, что и при восстановлении глёта, — он гасил пламя свечи и осаждал известковую воду. Почему при восстановлении окалины ртути без древесного угля выделялся «живой» воздух, а при использовании древесного угля возникал удушающий «затхлый» воздух?

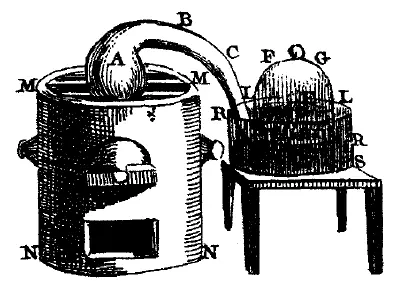

Прояснить все можно было только одним способом. Лавуазье взял с полки сосуд, который назывался плоской колбой. Нижняя часть его была круглой, а высокое горлышко Лавуазье нагрел и изогнул так, что оно сначала выгибалось книзу, а затем снова вверх.

Если в его эксперименте 1769 года сосуд напоминал пеликана, то нынешний был похож на фламинго. Лавуазье налил четыре унции чистой ртути в круглую нижнюю камеру сосуда (обозначена буквой А на рисунке). Сосуд был установлен на печи так, чтобы его горлышко оказалось в открытый емкости, также заполненной ртутью, а затем поднималось в стеклянный колокол. Эта часть установки использовалась для определения количества воздуха, который будет потреблен во время эксперимента. Отметив бумажной полоской уровень (LL), он разжег печь и довел ртуть в камере А почти до кипения.

Можно считать, что в первый день не произошло ничего особенного. Небольшое количество ртути испарилось и осело на стенках плоской колбы. Образовавшиеся шарики были достаточно тяжелы для того, чтобы вновь стечь вниз. Но на второй день на поверхности ртути стали образовываться красные точки — окалина. В течение нескольких последующих дней красная корочка увеличивалась в размерах, пока не достигла максимальных. На двенадцатый день Лавуазье остановил эксперимент и сделал некоторые измерения.

На тот момент ртуть в стеклянном колоколе превышала начальный уровень на то количества воздуха, который был израсходован на образование окалины. Учтя изменения в температуре и давлении внутри лаборатории. Лавуазье рассчитал, что количество воздуха уменьшилось примерно на одну шестую его первоначального объема, т. е. с 820 до 700 кубических сантиметров. Кроме того, поменялась природа газа. Когда внутрь емкости, где содержался оставшийся воздух, поместили мышь, она сразу стала задыхаться, а «помещенная в этот воздух свеча тут же погасла, как будто ее сунули в воду». Но поскольку газ не вызвал оседания в известковой воде, то его, скорее, можно было отнести к азоту, нежели к «затхлому воздуху».

Но что ртуть получила из воздуха при горении? Сняв красный налет, образовавшийся на металле, Лавуазье стал нагревать его в реторте до тех пор, пока он снова не стал ртутью, выделив при этом от 100 до 150 кубических сантиметров газа — примерно столько же, сколько ртуть поглотила при прокаливании. Внесенная в этот газ свеча «прекрасно горела», а древесный уголь не тлел, а «светился таким ярким светом, что его с трудом выносили глаза».

Это был поворотный момент. Сгорая, ртуть поглощала «живой» воздух из атмосферы, оставляя азот. Восстановление ртути вновь приводило к выделению «живого» воздуха. Так Лавуазье удалось разделить два основных компонента атмосферного воздуха.

Для верности он смешал восемь частей «живого» воздуха и сорок две части азота и показал, что получившийся газ обладает всеми характеристиками обычного воздуха. Анализ и синтез: «В этом кроется самое убедительное доказательство из тех, что доступны в химии: разлагаясь, воздух вновь соединяется».

В 1777 году Лавуазье доложил результаты своих исследований членам Академии наук. Флогистон оказался выдумкой. Горение и прокаливание происходили тогда, когда вещество поглощало «живой» воздух, который он назвал кислородом из-за роли в образовании кислот. (Оху по-гречески означает «острый».) Поглощение кислорода из воздуха приводит к тому, что в нем остается только непригодный для дыхания азот.

Что касается газа, который называли «затхлым» воздухом, то он образовывался тогда, когда выделяемый при восстановлении кислород соединялся с чем-то в древесном угле, и получалось то, что мы сегодня называем двуокисью углерода.

Год за годом коллеги Лавуазье, особенно Пристли, ворчали по поводу того, что тот якобы присвоил себе первенство в экспериментах, которые они тоже осуществили. Пристли однажды отобедал в доме супругов Лавуазье и рассказал им о своем лишенном флогистона воздухе, а шведский аптекарь Шееле отправил Лавуазье письмо с рассказом о своих опытах. Но при всем при этом они продолжали думать, что кислород — это воздух, лишенный флогистона.

В пьесе «Кислород», премьера которой состоялась в 2001 году, два химика, Карл Джерасси и Роальд Хоффман, придумали сюжет, в котором шведский король пригласил этих троих ученых в Стокгольм, чтобы решить вопрос о том, кого из них считать первооткрывателем кислорода. Шееле был первым, кто выделил газ, а Пристли первым опубликовал работу, в которой говорилось о его существовании, но только Лавуазье понял то, что им удалось открыть.

Он заглянул намного глубже и сформулировал закон сохранения массы. В результате химической реакции вещество — в данном случае горящая ртуть и воздух — меняет форму. Но масса при этом не создается и не исчезает. Сколько веществ вступает в реакцию, столько же должно получиться на выходе. Как сказал бы сборщик налогов, баланс должен в любом случае сходиться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: