Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Название:Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94457-157-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина краткое содержание

Сборник включает статьи ведущих археозоологов и палеоэкологов России, исследования которых затрагивают различные аспекты изучения остеологических материалов из археологических памятников и естественных отложений.

Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3.2. Ископаемая фауна млекопитающих бассейна Ануя по материалам палеолитических памятников

Денисова пещеры расположена в Солонешенском районе Алтайского края в 6 км северо-западнее с. Черный Ануй ив 1,8 км ниже устья р. Каракол по правому борту каньона р. Ануй. Вход в пещеру имеет юго-западную экспозицию и расположен в 28 м над урезом р. Ануй. Денисова пещера представляет собой карстовую полость в силурийских известняках. Высота центральной камеры от поверхности голоценовых отложений около 10 м. Глубина скального основания в центральной части около 6 м. Детально профиль пещеры и прилегающих галерей описан ранее [ Деревянко, Молодин 1994]. Мощность голоценовых отложений незначительно варьирует по простиранию и в среднем равна 1,5 м. Мощность вскрытых плейстоценовых отложений составляет около 4,5 м. Получены датировки радиоуглеродным (С 14) и радио-термолюминисцентным (РТЛ) методами плейстоценовой части разреза Денисовой пещеры, которые приведены в таблице 1.

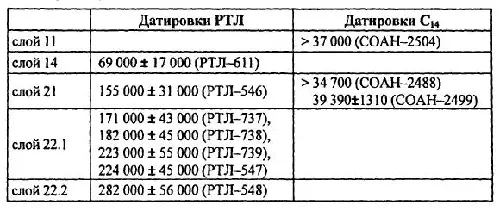

Таблица 1. Датировки плейстоценовых отложений Денисовой пещеры [ Деревянко и др. 1998].

Приведенные датировки сами по себе имеют значительный разброс. Более того, они не соответствуют результатам полученным на основании изучения состава фауны мелких млекопитающих и эволюционного уровня отдельных ее компонентов. Судя по этим результатам, вся плейстоценовая толща Денисовой пещеры укладывается в интервал позднего плейстоцена. При этом, нижняя часть осадков (слои 22.1; 22.2; 22.3) соответствует первой половине позднего плейстоцена, т. е. казанцевскому межледниковью. Слои 20-9 отвечают второй половине позднего плейстоцена, т. е. ермаковскому, каргинскому и сартанскому времени. Если принять такое датирование отложений, то каждый горизонт 22 слоя и каждое литостратиграфическое подразделение в интервале 21-9 слой соответствует временному интервалу 5–6 тыс. лет. Если принять РТЛ датировки, то возрастной интервал каждого слоя плейстоценовых отложений Денисовой пещеры приблизительно 10–15 тыс. лет. Возрастной интервал для литостратиграфических подразделений голоценовой толщи около 1 тыс. лет.

Ниже приведены результаты определения сборов 1994 и 1995 годов. Сборы 1994 г.: квадраты Е-6, Е-7, Б-8 и Б-9 центрального зала (сектор 4) Денисовой пещеры по линии субквадратов «а» и «в». Сборы 1995 г.: квадраты Е-5 (субквадраты а, б, в, г), Е-6, Е-7, Е-8 (субквадраты б, г), Е-9 (субквадраты б, г) центрального зала (сектор 4) Денисовой пещеры. Заключения по этим двум параллельно расположенным профилям сделаны отдельно для каждой из коллекций Это обусловлено рядом причин. Дело в том, что отложения Денисовой пещеры имеют очень сложное пространственное залегание. Ряд слоев имеет линзовидный характер, а некоторые — сильно перемяты и смещены за счет конвективной неустойчивости грунтов. От квадрата к квадрату меняется мощность слоев, нарушается их последовательность за счет выклинивания некоторых из них. Неравномерна концентрация костного материала по площади. Все это придает высокую тафономическую индивидуальность каждому квадрату раскопа. Фактически каждый из них неповторим по условиям осадконакопления и набору остатков млекопитающих. При столь сложной тафономической ситуации необходима дифференцированная оценка получаемых результатов. Только так можно отделить случайные флуктуации таксономического разнообразия от изменений, отражающих истинную динамику состава фауны.

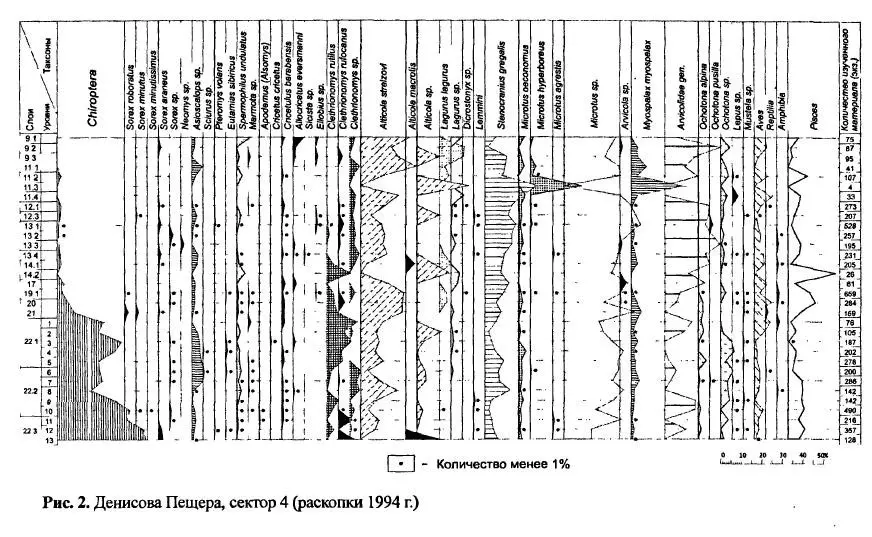

Общее количество определенных костных остатков в коллекции 1994 г. составляет 6353 экземпляра. В среднем каждый слой охарактеризован приблизительно 200 определенными остатками. В целом верхние слои охарактеризованы менее надежно, чем нижние. Общий список таксонов, установленных для плейстоценовых слоев Денисовой пещеры, включает более 40 названий. Их количественное соотношение по каждому слою приведено на диаграммах (рис. 2), анализ которых позволяет сделать ряд заключений.

1. За время накопления плейстоценовых слоев Денисовой пещеры видовой состав млекопитающих изменялся незначительно, что отражает, по-видимому, единый механизм формирования танатоценоза пещеры и неизменный состав населения мелких млекопитающих в долине Ануя в течение накопления изученной толщи. Это свидетельствует о единстве крупного палеогеографического этапа развития природной среды за период формирования плейстоценовых осадков пещеры.

2. На фоне относительной стабильности состава фауны от нижних слоев к верхним бросается в глаза резкое уменьшение количества летучих мышей Chiroptera на уровне слоя 21. Выше 19 слоя количество остатков летучих мышей сокращается приблизительно в десять раз и на таком уровне сохраняется до кровли плейстоценовых отложений и в голоцене.

3. Остальная часть фауны дает ясную картину единого сообщества, структура которого, однако, постепенно менялась во времени. Причем, состав этого сообщества разительно отличался от современного, что свидетельствует об ином облике ландшафтов, окружавших Денисову пещеру в плейстоцене. Ведущую группу мелких млекопитающих на протяжение всего палеолитического этапа составляли полевки Microtinae (рис. 2). Наибольшую численность имели азиатские горные полевки рода Alicola, среди последних доминировала плоскочерепная полевка Alicola strelzovi — обитатель сухих каменистых склонов. Количественное соотношение этой полевки по сравнению с другими видами достаточно стабильно и варьирует по горизонтам от 10 до 20 %, несколько увеличиваясь к 11-9 слоям до 29 %. Содоминантами в составе фауны являлись узкочерепная полевка Stenocranius gregalis и рыжие полевки Clethrionomys. В целом численность узкочерепной полевки несколько выше численности рыжей полевки. По-разному выглядит тенденция их динамики во времени. Численность узкочерепной полевки снизу вверх постепенно нарастает, а рыжей полевки — снижается.

В отложениях Денисовой пещеры присутствуют степные пеструшки рода Lagurus. Их остатки впервые появляются на уровне 10 слоя 22. Однако до слоя 21 обилие пеструшек не превышает 1 % от общего количества остатков. Начиная со слоя 20, их численность постепенно нарастает, давая максимум в слое 9, превышающий 11 %. По своей морфологии ископаемые пеструшки из плейстоценовых отложений пещеры близки современной Lagurus lagurus .

Численность других мелких млекопитающих значительно ниже. Среди них: полевка-экономка, представители рода землероек-бурозубок, суслики, даурский хомячок и эверсманнов хомяк, слепушонка, сурок, бурундук, летяга. Другая группа мелких млекопитающих, остатки которой постоянно встречаются в отложениях Денисовой пещеры — зайцеобразные. Среди них ведущее место занимает пищуха (род Ochotona). Имеющийся материал лишь в некоторых случаях позволяет диагностировать виды. Отмечено присутствие двух групп: мелкой степной пищухи Ochotona pusilla Pallas и более крупной Ochotona alpina Pallas. Остатки зайцев встречаются регулярно. Их относительное обилие колеблется в пределах 0,15-3%.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: