Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Название:Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94457-157-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина краткое содержание

Сборник включает статьи ведущих археозоологов и палеоэкологов России, исследования которых затрагивают различные аспекты изучения остеологических материалов из археологических памятников и естественных отложений.

Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

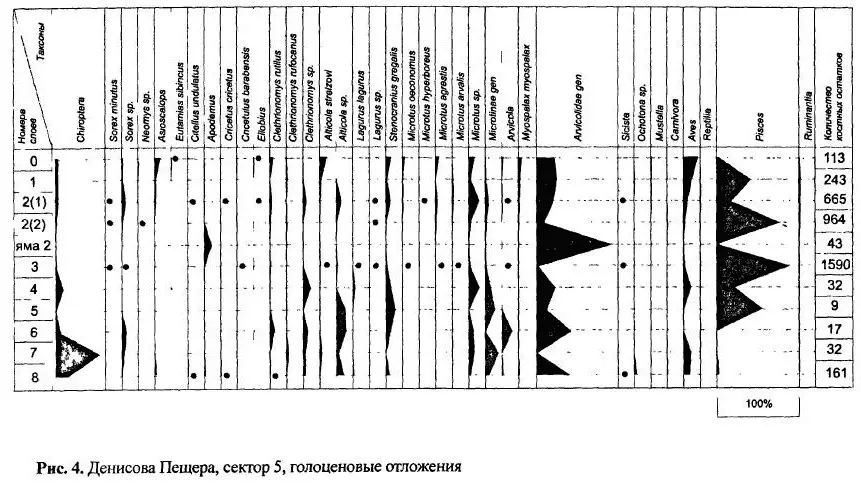

Послойный анализ видового состава млекопитающих позволяет констатировать, что состав голоценовой фауны бассейна Ануя близок как плейстоценовой, так и современной фауне мелких млекопитающих. Он беднее обоих названных сообществ, что, возможно, объясняется недостаточным количеством собранного материала. Главной особенностью данной фауны является наличие в ней плейстоценовых видов — пеструшки Langurus и слепушонки Ellobius, отсутствующих в современной биоте Горного Алтая. Это свидетельствует о том, что перестройка биоценозов Горного Алтая не укладывается в жесткие рамки стратиграфических схем. Она протекала постепенно и продолжается в настоящее время. Данные Е. М. Малаевой по динамике растительности и результаты изучения голоценовой орнитофауны [ Мартынович 1998] подтверждают этот вывод.

Количественное соотношение различных экологических групп мелких млекопитающих в голоценовых отложениях выглядит иначе, чем в плейстоценовых. Особенно велик контраст между фауной голоцена и фауной верхней части плейстоценовой толщи Денисовой пещеры (слои 11-9 сектора 4), что свидетельствует о некоторой самостоятельности природных комплексов на хронологическом этапе голоцена. Кроме того, это предполагает перерыв осадконакопления между позднеплейстоценовым слоем 9 и голоценовым слоем 8.

Специфичность голоценовых сообществ заключалась в более высокой численности лесных видов таких, как представители рода рыжих полевок, и низкой численности нивальных и степных видов таких, как представители родов узкочерепных, плоскочерепных полевок и пеструшек. В верхней части разреза увеличивается роль луговых и околоводных форм, только здесь найден бурундук. Все это предполагает постепенное сокращение площади степных ландшафтов и увеличение луговых и лесных массивов. Такая биоценотическая перестройка была, вероятно, связана с изменением климатической обстановки, с небольшим увеличением влажности и среднегодовых температур по сравнению с финалом плейстоцена.

Примечательно, что наибольшее сходство по экологическому составу имеют фауны слоев верхней части голоценовой толщи и горизонтов слоя 22 плейстоценовых отложений Денисовой пещеры.

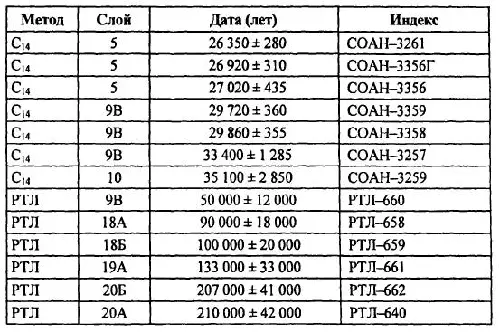

Многослойная палеолитическая стоянка Усть-Каракол расположена на левом берегу р. Ануй у впадении в нее р. Каракол. Подробное описание геологического строения этого памятника было сделано ранее [ Деревянко и др. 1998]. Разрезом здесь вскрыта толща склоновых осадков, ископаемых почв и в основании — аллювиальных отложений. Датировки для них, полученные физическими методами, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Датировки отложений разреза Усть-Каракол по данным физических методов [ Деревянко и др. 1998]

Слои 1-19 имеют делювиальный генезис, слой 20 — аллювиальный террасы. Данные таблицы ясно показывают, что основная часть разреза имеет позднеплейстоценовый возраст.

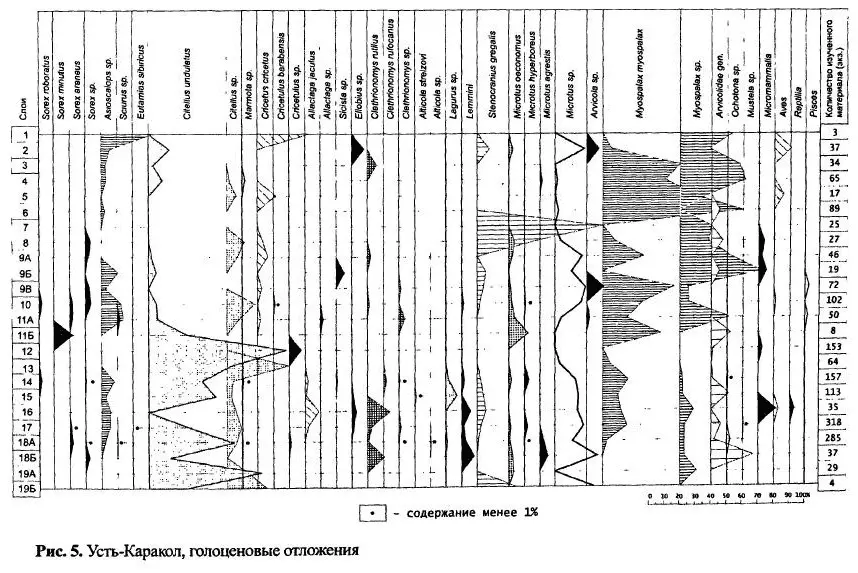

Общее количество определенных остатков мелких млекопитающих — 1908 экз. Тафоценоз местонахождения Усть-Каракол принципиально отличается от ископаемых сообществ пещерных палеолитических памятников. Весь полученный материал происходит здесь из залегающих в естественном положении осадков ископаемых почв, лессов, пойменных и аллювиальных отложений.

Данные по составу ориктоценоза каждого слоя с минимальными искажениями соответствуют составу исчезнувшего биоценоза времени накопления осадков. Это имеет и свои издержки. Поскольку при формировании танатоценозов Усть-Каракола не происходила концентрация материала с прилежащей территории, полученные результаты относятся только к данной конкретной площади и не могут быть аппроксимированы на весь бассейн Ануя. С другой стороны, количественные соотношения различных видов в составе тафоценозов каждого слоя отражают их реальное соотношение в составе исчезнувших биоценозов данной территории. Эго придает особую ценность материалам открытой стоянки Усть-Каракол.

Как показывает график (рис. 5), остатки крота Asioscalops довольно многочисленны. Их обилие составляет в среднем 5-10 %, достигая 33 % в слое 1 и 26 % в слое 11 А. Крот отсутствует в интервале слоев 7-9А, 11Б—13 и 18Б-19Б. Остатки древесных беличьих очень редки. Белка найдена единично и только в двух случаях: слои ПА и 18А. В одном случае (слой 17) найден бурундук.

Совершенно иной характер имеет относительное обилие наземных беличьих и, прежде всего, суслика. Остатки длиннохвостого суслика встречаются практически по всему разрезу. Их численность колеблется от 10 до 80 % и более. Основные пики высокой численности приходятся на слои 12, 13, 18, 19А. Падение численности отмечается в слоях ПА, 16, 18Б. В целом уровень численности в нижней части разреза значительно выше, чем в верхней.

Главными компонентами сообщества мелких млекопитающих из толщи палеолитического памятника Усть-Каракол являлись суслики и цокор. Группу содоми-нантов образуют, землеройки, крот, рыжая полевка, узкочерепная полевка, отчасти хомяк обыкновенный и полевка-экономка. К малочисленным принадлежат: тушканчик, слепушонка, пеструшка рода Lagurus, лемминги трибы Lemmini, серые полевки Microtus hyperboreus, M agrestis и водяная плевка Аrviсо1а, пищуха. Группу очень редких видов образуют: белка и бурундук, сурок и барабинский хомячок, мышовка, азиатская горная полевка, амфибии и рептилии. По всем перечисленным параметрам ископаемая фауна Усть-Каракола отличается от тафоценоза Денисовой пещеры. В противоположность Денисовой пещере здесь полностью отсутствую летучие мыши, рыбы, очень редки плоскочерепные полевки и почти нет хомячков. Все это отражает особенности, прежде всего, механизмов формирования танатоценоза, а также локальных биотопических условий окрестностей памятника.

4. Обсуждение

Динамика природных условий в бассейне верхнего Ануя по данным изучения остатков мелких млекопитающих из отложений палеолитических памятников.

Особенности частоты встреч костных остатков позвоночных по различным горизонтам отложений Денисовой пещеры и Усть-Каракола позволяют реконструировать динамику природных условий в долине Ануя на протяжении накопления плейстоценовых слоев.

4.1. Денисова пещера

Сравнение современной фауны Ануйского каньона, его склонов и прилежащих участков долины с ископаемой фауной (тафоценозом) плейстоценовых слоев Денисовой пещеры свидетельствует об их существенном различии. Так, в современной фауне бассейна Ануя отсутствуют характерные элементы именно степных сообществ: сурок, хомяк Эверсманна, слепушонка, лемминг и степная пеструшка. В ископаемом состоянии они найдены. А виды, общие для современного и ископаемого сообществ, представлены в совершенно разных количественных соотношениях. Как показано выше, в современной фауне бассейна Ануя и в ближайших окрестностях Денисовой пещеры преобладают рыжие полевки рода — типичные индикаторы таежных условий. В плейстоценовой фауне пещеры преобладают узкочерепная и азиатская горная полевки, обитатели сухих степей и тундр либо высокогорных степей. В современной фауне велика роль азиатских лесных мышей рода Apodemus — представителей подзоны южной тайги. В плейстоценовых слоях пещеры эти виды крайне редки. В современной фауне после рыжих полевок ведущее место занимает род серых полевок Microtus все представители которого являются специализированными зеленоядами, обитателями разнотравных луговых ассоциаций. В изученной фауне Денисовой пещеры они составляют не более 5 %. Пищуха, Ochotona , в настоящее время малочисленна и имеет локальное распространение на данной территории. В ископаемом состоянии она довольно обычна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: