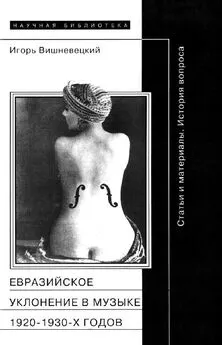

Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

- Название:«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-371-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов краткое содержание

В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».

«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

64

Об этой составляющей своей родословной композитор никогда не забывал:

«Первый представитель нашей ветви был один из сыновей короля Марка из Сербии. <���…> Я помню, что это очень заинтересовало при нашей первой встрече крупнейшего искусствоведа Бернарда Беренсона: он намеревался найти во мне типичного представителя того типа лица, который встречается в большинстве византийских икон или на мозаиках в Равенне».

(МАРКЕВИЧ, 2003: 16)Еще прадед композитора, украинский историк, этнограф и музыкант-любитель, писался как Маркович, переделав свою фамилию впоследствии на Маркевича. Неясно, имел ли Маркевич в виду под «королем Марком из Сербии» полумифического Марко Королевича (Кралевича), в реальности погибшего около 1394 г., а, если верить сербскому, болгарскому и румынскому фольклору, прожившего целых 300 лет, защищая православных от турок.

65

Подробнее см.: РАБИНОВИЧ, 2003.

66

См. его раннюю статью «Континент-океан (Россия и мировой рынок)» из коллективного сборника «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев» (1921), недавно переизданную в: САВИЦКИЙ, 1997: 398–419.

67

ROTHE, 1977: 292.

68

ИПЛ, 1968: 95.

69

ЛИВШИЦ, 1989: 506, 505. Ср. МАРКОВ, 1967: 138–139.

70

Именно таково заглавие одного из разделов работы, звучащее — вольно или невольно — как евразийская формулировка. См.: СТАСОВ, 1894, III: 949. Выражаю признательность М. П. Рахмановой, обратившей мое внимание на эту работу Стасова и его статью об орнаментах.

71

Статья 1994, III: 1251. Словно следуя позиции Стасова, Стравинский выберет для реконструкции доисторической России материал именно свадебных песен.

72

Там же, I: 207.

73

Подробнее см. об этом в разделе «Музыка» итоговой книги Стасова «Искусство XIX века» (1901). СТАСОВ, 1974–1980, VI: 67 (Руслан у Глинки как «молодой восточник с цветущей как роскошный персидский ковер личностью»), 81 («ориентальный элемент» у Бородина), 89 («восточный» элемент у Балакирева) и т. д. Даже своего эстетического противника Антона Рубинштейна Стасов хвалит за «восточные колоритные танцы» в «Демоне» (Там же: 94).

74

Перевод «profanation» как «поругания» восходит к заметкам «Голос Орфея» из «романа с ключом» Ирины Грэм «Орфический реквием: Тема и вариации в шести масках» (1970). В заметках, написанных главным героем Андре Валевским (Артуром Лурье), говорится: «…мы <���…> живем для двух опытов: поругания и освящения» (ГРЭМ, 1996: 71). Как сообщают публикаторы романа, текст заметок восходит к подлинной рукописи самого Лурье (Там же: 27). В дальнейшем я буду цитировать те места из заметок, подлинность которых подтверждается сравнением с другими статьями композитора, в качестве текста самого Лурье.

75

LOURIÉ, 1925.

76

ЛУРЬЕ, 1926.

77

ЛУРЬЕ, 1928а.

78

LOURIÉ, 1927а.

79

LOURIÉ, 1928.

80

ЛУРЬЕ, 1928–1929.

81

ЛУРЬЕ, 1928б.

82

ЛУРЬЕ, 1929.

83

ЛУРЬЕ, 1962.

84

LOURIÉ, 1932. Русский оригинал (с купюрой имени самого Лурье в списке «русских парижан») см. в: ЛУРЬЕ, 1933.

85

ЛУРЬЕ, 1966.

86

LOURIÉ, 1966: 26–30.

87

ЛУРЬЕ, 1943а.

88

ЛУРЬЕ 1943б.

89

ЛУРЬЕ, 1944.

90

LOURIÉ, 1944.

91

Так переведен заголовок статьи в книге LOURIÉ, 1966.

92

ЛУРЬЕ, 1965.

93

Об идеологической параллели Карсавин — Стравинский см.: TARUSKIN, 1996, II: 1134 и TARUSKIN, 1997: 400–405. К сожалению, в обоих случаях Р. Тарускин перегибает палку и, со ссылкой на Дж. Биллингтона, пишет о близости взглядов Карсавина и Трубецкого нацизму. Ему, очевидно, неизвестно, что Трубецкой был активным противником национал-социализма и в 1935 г. опубликовал статью «О расизме», последний абзац которой грех не привести целиком:

«Немецкий расизм основан на антропологическом материализме, на убеждении, что человеческая воля не свободна, что все поступки человека в конечном счете определяются его телесными особенностями, передающимися по наследству, и что путем планомерного скрещивания можно выбрать тип человека, особенно благоприятствующий торжеству данной антропологической единицы, именуемой народом. Евразийство, отвергающее экономический материализм, не видит никаких оснований принять материализм антропологический, философски гораздо менее обоснованный, чем экономический. В вопросах культуры, оставляющей область свободного целеустремленного творчества человеческой воли, слово должно принадлежать не антропологии, а наукам о духе — психологии и социологии».

(ТРУБЕЦКОЙ, 1995: 456)Чтобы раз и навсегда покончить с загибами восприятия, подобными тем, что находим у Тарускина и Биллингтона, напомним и о том, что еще предтеча музыкального евразийства и идеолог национального направления в русской музыке В. В. Стасов за семьдесят лет до Трубецкого резко идейно осуждал антисемитизм Вагнера, во многом повлиявший на культурную политику национал-социалистов. В статье, саркастически озаглавленной «Жидовство в Европе (по Рихарду Вагнеру)» (1869), Стасов отказывался считать человека подобных взглядов «реформатором-освободителем и просветителем» (СТАСОВ 1894, III: 451) и фактически провозглашал «еврейское племя, бесспорно одно из красивейших азиатских племен» (курсив мой. — И. В.; там же: 458) еще одним — наряду с иранцами, тюрками, индийскими ариями (о чем см. монографию Стасова «Происхождение русских былин», 1868; Там же: 948–1260), а также восточными финноуграми (о чем много в его работе «Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева)», 1872; Там же, II: 185–214) — естественным союзником русских в их культурном уходе от Европы к азиатским истокам западной цивилизации. Стоит ли говорить о том, насколько подобный момент был внутренно важен и для Лурье — вне зависимости от того, читал ли он дотошно Стасова или нет!

94

Партитуры всех этих сочинений хранятся — вместе с архивом А. С. Лурье — в Отделе исполнительского искусства Нью-Йоркской публичной библиотеки. Истории создания «Арапа Петра Великого» и изложению содержания оперы посвящена недавняя работа Кэрил Эмерсон (ЭМЕРСОН, 2001). К сожалению, трудно согласиться с даваемой в ней оценкой музыкального стиля Лурье как «пан-европейского», а оперы как аргумента в пользу «космополитизма» и прозападного государственничества. Либретто и сама музыка «Арапа» содержат выпады против корсаковской (прозападноевропейской) линии в русской музыке: счастливый соперник арапа в любовных делах Валерьян Корсаков (!), изъясняющийся на смеси французского и русского, поименован «заморской обезьяной», а краткий гимн эросу, способствующему его, Валерьяна, успехам, полуиздевательски цитирует начало арии индийского гостя из вагнерианской оперы-былины «Садко» (1894) однофамильца героя «Арапа» Римского-Корсакова. Дополнительный «пуант» заключается в том, что воспеваются в арии из «Садко» чудеса Азии — «далекой Индии». Владимир Стасов, с которым Лурье совпадает по многим пунктам, вообще считал сюжет былины о Садко не славянским и, следовательно, не европейским, а типично восточным, восходящим к древнеиндийскому и тибетскому источникам (подробнее см. соответствующую главу монографии «Происхождение русских былин» в: СТАСОВ, 1894, III: 1058–1090).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]](/books/1093812/igor-vishneveckij-neizbiratelnoe-srodstvo-sborni.webp)