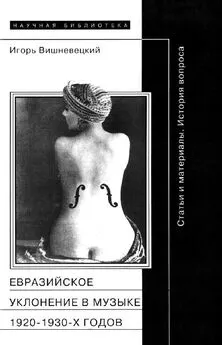

Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

- Название:«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-371-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов краткое содержание

В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».

«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

678

Источник текста — первые три строфы стихотворения Иннокентия Анненского «Петербург» (опубл. 1910). Ламентации облечены в трехстопные анапесты, пунктуация отличается от той, что у Анненского. Ср.: АННЕНСКИЙ, 1990: 186. Американский композитор Эллиотт Картер считал, что эта часть оратории, как и ее финал, были «особенно хороши» по музыке (CARTER, 1938).

*

У Анненского: «Да» (АННЕНСКИЙ, 1990: 186).

680

Источник текста — первая, вторая и четвертая строфы стихотворения Федора Тютчева, датируемого 21 ноября 1844 г. См.: ТЮТЧЕВ, 1984, I: 116. Снова флуктуация в сторону классического метра: четырехстопный ямб, подрывная природа которого по отношению к культурному проекту западнической империи была проанализирована Белым в упоминавшемся разборе ритмов «Медного всадника» Пушкина.

681

Источник текста — третье стихотворение из цикла «Весенний возврат» (март-май 1911) Михаила Кузмина, из второго сборника поэта «Осенние озера» (1912). См.: КУЗМИН, 2000: 153. Пунктуация, у Дукельского почти отсутствующая, приводится по указанному изданию Кузмина. Знаменательно, что только восьмая строка стихотворения «Рука с рукой, плечо с плечом» представляет собой четырехстопный ямб без пиррихиев, указывая тем самым на предельное дистанцирование Кузмина от метрической правильности, предложенной Ломоносовым и еще очень сильной у Пушкина и Тютчева. Поэт обращается с четырехстопным ямбом — самым классическим изо всех классических русских размеров — примерно так же, как Дукельский с тональностью, для которого она «является лишь установкой или скрепой» («Модернизм против современности», 1929), не более.

682

Источник текста — сборник стихов Анны Ахматовой «Anno Domini МСМXXI» (первое издание — Пб.: Петрополис, 1922; на титуле — 1921 год). Разночтения в версии Дукельского касаются не только пунктуации, но и словаря и метрики стихов. Ср.: АХМАТОВА,1976: 177.

*

У Ахматовой — «черный» (Там же).

*

У Ахматовой — «радость» (Там же).

*

У Ахматовой — «усадьбы» (Там же).

Как и Анненский, Ахматова пользуется трехсложными размерами (перемежая амфибрахий и анапест), которые, строго говоря, органичней для русской просодии, чем двусложные, господствовавшие во времена Пушкина и Тютчева (средняя длина русского слова превосходит два слога). Однако количество пропущенных слогов делает ее стих акцентным. Согласно определению Барри Шерра, «если более 25 % строк содержат интервалы в ноль или два слога, то стихотворение можно считать написанным акцентным стихом» (SCHERR, 1986: 145). Джеймс Бейли предлагает считать пороговым числом 33 % (цит. по: Там же: 312). Однако произведенный мною подсчет показывает, что у Ахматовой — в версии Дукельского — таких строк 21 из 28, т. е. 72 % текста! Более того, композитор намеренно усиливает выпадения из прежней метрической модели. 24-я строка, читающаяся у Ахматовой как трехстопный амфибрахий «И радость одна храни», становится у Дукельского амфибрахием четырехстопным (если мыслить метрически) — «И радости одна храни», а 26-я строка приобретает дополнительный «интервал» во второй стопе — «судьбы» вместо ахматовского «усадьбы». Я написал «если мыслить метрически» не случайно: все либретто оратории составлено с метрической точки зрения как повествование о преодолении классической метрики, а вместе с ней и западнической культурной утопии в России. Сам Дукельский считал эту часть центральной для оратории.

686

Источник текста — второе из цикла стихотворений Александра Блока «Пляски смерти» (1912–1914; см.: БЛОК, 1997-, III: 23), в первой публикации (1914) озаглавленное, вместе с другим стихотворением цикла, по-немецки «Totentanz» (БЛОК, 1997, III: 605). Разночтения в версии Дукельского касаются только пунктуации. Наиболее интересна здесь жанровая связь текста и музыки с монотонной и циклической «пляской» или, точнее, «карнавалом смерти». Современная общезападная традиция музыкальных образов Смерти (и Хроноса) восходит к эллинистической Музе — проводнице душ. Муза с течением времени — через поющих хищных крылатых сирен — преобразилась в раннесредневекового Сатану с его воинством, имя коему легион. Однако впоследствии, уже в эпоху расцвета Средневековья, Сатана был в восприятии верующих заменен пляшущей Смертью. Смерть отныне не демонизируется и даже олицетворяет собой определенную скромность и смирение (см. подробнее в: MEYER-BAER, 1970: 252–288). Кати Мейер-Бер, досконально исследовавшая этот вопрос, утверждает следующее: «Простая связь Сатаны со смертью, а инструментальной музыки с пороком, существовавшая в [раннем] средневековье, начинает распадаться в последующие века <���…> Если смерть в состоянии губить массы и грешников, и святых, то идентификация Сатаны со смертью становится иллюзорной. <���…> Становится понятно <���…>, почему смерть отныне предстает в виде скелета, а не монстра» (Там же: 291). Морально индифферентная Смерть играет очень большую роль в бытовавших в пятнадцатом веке картинах Страшного Суда (см.: Там же: 295–296). Более того, по сообщению Мейер-Бер, «выражения „представлять“ или „принимать участие“ в danse macabre в просторечии и означали „умирать“» (Там же: 298).

687

Источник текста — ода «Мой май» Владимира Маяковского, впервые опубликованная в «Известиях ВЦИК» за 23 мая 1922 г. См.: МАЯКОВСКИЙ 1955–1961, IV: 30–31. Пунктуация, у Дукельского в финале оратории почти отсутствующая, приводится по тексту Маяковского.

Известны следующие отклики на ораторию: два из них принадлежат уроженцам России Сэмюэлю Шотцинову (Хотинову, Чатянову — существуют разные варианты произношения его фамилии) и соученику Прокофьева по Петербургской консерватории композитору Лазарю Саминскому, два — американцам, критику Оскару Томпсону и композитору Эллиотту Картеру. Вот как откликнулся в американской печати давний зоил композитора Шотцинов: «Спетые по-английски, слова, казалось, не подходили к музыке или же музыка к словам. Alter ego г-на Дукельского, известное нам как Вернон Дюк, умеет куда лучше класть слова на музыку. Гармонии г-на Дюка куда убедительней, чем у г-на Дукельского. Несмотря на все модернизмы, кульминации и умелую оркестровку „Конца Санкт-Петербурга“, я нахожу приземленную песенку „Апрель в Париже“ более естественным продуктом того же композитора». Саминский, напротив, находил, что от музыки оратории веет «натурой прекрасно одаренной, глубоко умной и привлекательной» (SAMINSKY, 1939: 279). Оскар Томпсон: «Вернон Дюк в этой музыке не заметен нигде. Возможно, он породил бы [у нас] больше понимания, [а в исполнении — ] спонтанности, не будь столь ригористично изгнан оттуда». И, наконец, чрезвычайно высоко оценивший сочинение Эллиотт Картер:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]](/books/1093812/igor-vishneveckij-neizbiratelnoe-srodstvo-sborni.webp)