Дмитрий Черкасов - Строение и законы Вселенной

- Название:Строение и законы Вселенной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-17-037921-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Черкасов - Строение и законы Вселенной краткое содержание

В книге сформулированы универсальные законы развития Вселенной, показан наиболее вероятный путь совершенствования человека, рассмотрены явные и пока не явные тупиковые пути развития, приведены критерии для оценки научных, технических и социальных достижений.

Строение и законы Вселенной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Направление III.Преобразование материи и энергии в организмах (обмен веществ) происходит в основном за счет химических реакций на сепарирующих оболочках в наиболее универсальном растворителе — воде. При этом направление движения материи во взвесях и растворах достаточно свободно (так как гравитация не играет доминирующей роли), в частности, из-за преимущественно сферических клеточных структур и перемен положения тела животного в пространстве.

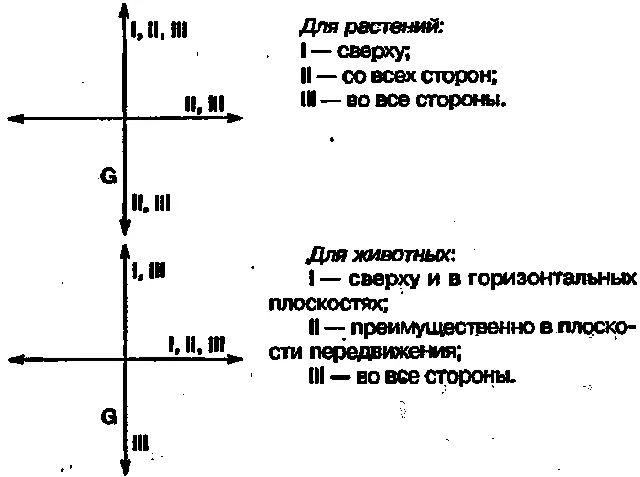

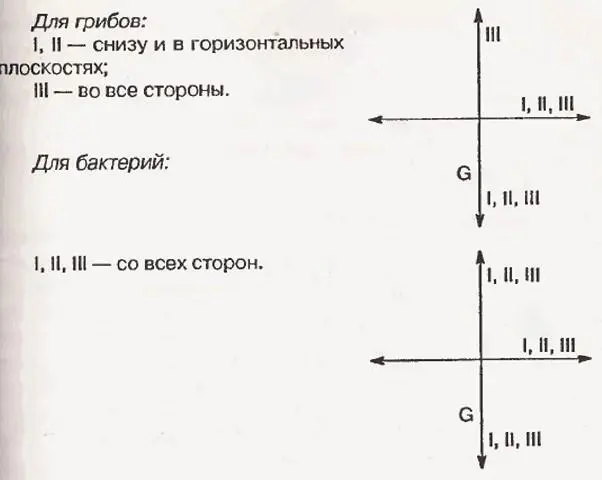

Эти составляющие для различных органических образований можно представить наглядно, например, в векторной форме для наиболее общих классов (вертикальная координата G — гравитация).

Растения наиболее четко ориентированы вверх, пищу получают из окружающей атмосферы и снизу из почвы, внутренний обмен веществ протекает преимущественно в направлении «вверх-вниз».

Фактически указанные признаки позволяют провести классификацию организмов по первичным признакам, так как направления векторов I, II и III определяют реальные условия существования и пути изменения (приспособления) организмов.

Растения преобразуют электромагнитную энергию (свет) в потенциальную химическую, животные концентрируют химическую энергию и рассеивают ее в виде теплового излучения.

Гравитация у растений компенсируется потенциальной энергией массы, у животных — кинетической энергией передвижения. Расположение векторов определяется условиями существования организмов.

Так, для растений векторы электромагнитной энергии и гравитационной составляющей коллинеарны — угол между ними α = 0˚.

Для животных, перемещающихся в основном по горизонтальным эквигравитационным плоскостям, угол α = 90˚.

Грибы обычно получают пищу снизу (осмосорбционно) против силы тяжести и α = 180˚.

У бактерий, питающихся органическими остатками, α = 90˚ (270˚).

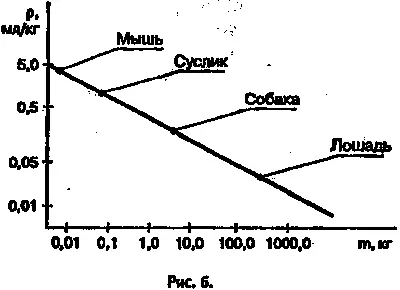

Существует большое количество переходных форм жизни, что не позволяет в рамках данной работы построить удовлетворяющую всем формальным признакам единую диаграмму, которая характеризовала бы суммарные массы, энергию и тип организма. Но если отвлечься от времени существования индивидов, то, по расчетам биологов, массы растений и животных соизмеримы, причем изменения космического потока энергии влияют на их величину. Следует также учитывать, что часть энергии (в некоторых случаях до 10 %) находится в круговороте органических сообществ, что создает дополнительные сложности при расчете биосистемы в целом. Даже в случаях высших животных этот показатель очень различается для разных видов. Так, если мы рассмотрим соотношение энергетических затрат в форме потребления кислорода (ρ) при движении млекопитающих, то в логарифмической зависимости получим линейный, убывающий от увеличения массы (m ) закон (рис. 6).

Основную часть энергии на создание органической массы растения получают от Солнца.

На границе атмосферы Земли ее величина составляет 1,78 10 17Дж/с, но с учетом потерь в области фотосинтеза (380–740 Нм) растения могут максимально использовать только часть:

[0,3÷0,4] 17Дж/с.

Преобразование энергии в организмах происходит впределах от так называемой красной (в сторону инфракрасного излучения) границы до порога активации основного энергоносителя —адензитрифосфата (АТР ≈ 30 кДж). Темп образования АТР составляет от долей секунды до минут (у человека ≈ 2400 раз в сутки) и может служить энергетической характеристикой организма по соотношению:

I + II = KN,

где К — энергетическая характеристика (аналог КПД использования энергии) данного организма; N— количество молекул АТР, синтезируемых в одной клеточной структуре.

Для обеспечения устойчивого состояния клеток, систем иорганизма в целом должно выполняться достаточно устойчивое равновесие циркуляции материи иэнер гии ворганизме (квазистационарное состояние), что осуществляется за счет сепарирующих (фильтрующих) оболочек.

Так как перераспределение материи и энергии в клетке идет в основном через всю ее оболочку {радиальносимметрично), геометрическое и физическое строение оболочки и ядра определяет интенсивность и продуктивность обмена. При этом сложность строения определяется как разнообразием способов преобразования ядром материи и энергии, так и приспособляемостью оболочки к фильтрации.

Основных случаев два.

1. Устройство ядра или внутренней полости клетки определяет сложную структуру внутренней и внешней оболочек. При этом клетка способна поглощать достаточно узкий диапазон веществ, но может приспособиться к значительному разнообразию внешних воздействий.

2. Просто устроенные клетки способны усваивать широкий диапазон веществ, но очень чувствительны к изменению внешних условий.

Вышеизложенное подтверждается сравнением простейших безъядерных одноклеточных ( прокариот) и одноклеточных с ядром ( эвкариот) организмов по параметрам их приспособляемости к пище и среде обитания.

По мере усложнения организма (появления иерархии фильтрующе-сепарирующих оболочек) на каждом уровне происходит преобразование материи и энергии, что требует дополнительных времени и энергетических затрат. Одновременно происходи г сужение границ приспособляемости к пище и внешним условиям.

Таким образом, развитие органических структур определяется последовательно-параллельной системой противодействующих энтропии сепарирующих оболочек;по данному признаку может быть построена достаточно четкая система управляющих уровней организма безотносительно к внутривидовому и другим субъективным признакам.

В этом случае отмечается следующее.

• Уровень развития (иерархия) организма не зависит от его величины. Организмы разных ступеней развития вырабатывают аналогичные системы взаимодействия с внешними признаками (крыльями у птиц и жуков, плавниками у рыб и китов и пр.),

• Организм делится на полевые (объемные) области, окруженные сепарирующими оболочками. Следует особо отметить важнейшее свойство таких оболочек: независимо от их геометрической формы, размеров, дублирования органов в организме и прочего биологически они являются непересекающимися границами замкнутых множеств.

• Живой организм можно описать единичной топологической структурой, так как в процессе жизни такие структуры абсолютно независимы (и информационно, и генетически, и энергетически). Даже микроб в организме млекопитающего — это две независимые структуры, связанные по внешним для каждого организма параметрам (то же самое — симбиоз).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: