Марк Перельман - Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы

- Название:Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-02592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перельман - Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы краткое содержание

Все мы знакомы с открытиями, ставшими заметными вехами на пути понимания человеком законов окружающего мира: начиная с догадки Архимеда о величине силы, действующей на погруженное в жидкость тело, и заканчивая новейшими теориями скрытых размерностей пространства-времени.

Но как были сделаны эти открытия? Почему именно в свое время? Почему именно теми, кого мы сейчас считаем первооткрывателями? И что делать тому, кто хочет не только понять, как устроено все вокруг, но и узнать, каким путем человечество пришло к современной картине мира? Книга, которую вы держите в руках, поможет прикоснуться к тайне гениальных прозрений.

Рассказы «Наблюдения и озарения, или Как физики выявляют законы природы» написаны человеком неравнодушным, любящим и знающим физику, искренне восхищающимся ее красотой. Поэтому книга не просто захватывает — она позволяет почувствовать себя посвященными в великую тайну. Вместе с автором вы будете восхищаться красотой мироздания и удивляться неожиданным озарениям, которые помогли эту красоту раскрыть.

Первая часть книги, «От Аристотеля до Николы Теслы», расскажет о пути развития науки, начиная с утверждения Аристотеля «Природа не терпит пустоты» и эпициклов Птолемея, и до гелиоцентрической системы Коперника и Галилея и великих уравнений Максвелла. Читатель проделает этот огромный путь рука об руку с гениями, жившими задолго до нас.

«От кванта до темной материи» — вторая часть книги. Она рассказывает о вещах, которые мы не можем увидеть, не можем понять с точки зрения обыденной, бытовой ЛОГИКИ' о принципе относительности, замедлении времени, квантовании энергии, принципе неопределенности, черных дырах и темной материи. История загадочной, сложной и увлекательной современной физики раскроется перед читателем.

Итак, вперед — совершать открытия вместе с гениями!

Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

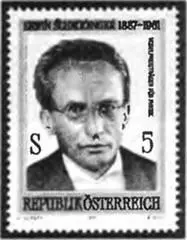

Эрвин Шредингер (1887–1961, Нобелевская премия 1933 г.) долго не мог найти своей дороги в науке: занимался, и без особо заметных успехов, теорией цветов и цветового зрения, еще чем-то далеким от магистрального направления науки. Одновременно, правда, он пытался работать и в области теории относительности (ее он изучал в период затишья на фронте, будучи офицером австрийской крепостной артиллерии).

С 1921 г. Шредингер стал профессором в Цюрихе, и вот тут он нашел свою «экологическую нишу»: замечательный физико-химик Петер Дебай (1884–1966) попросил его разобраться в непонятных статьях Гейзенберга и рассказать о них на семинаре. Шредингеру не удалось увильнуть и пришлось засесть за эти работы. Но настоящему профессионалу, а он им стал, интересуясь самыми разными областями, легче самому что-то рассчитать, чем вдумываться в ход мыслей другого.

Шредингер вспомнил идеи Луи де Бройля, первого, кто предположил, что электроны могут себя вести в определенных условиях не как частицы, а как волны [18] В письме Эйнштейну от 23 апреля 1926 г. он пишет: «Все это дело не возникло бы ни теперь, ни когда-либо позже (я имею в виду свое участие), если бы Вы в Вашей второй статье о квантовой теории газов не щелкнули меня по носу, указав на важность идей де Бройля».

.

Но как совместить эти две ипостаси электрона? И тут основной прорыв, основное озарение: Шредингер, сам по матери ирландец, вспоминает работы гениального ирландского математика Уильяма Гамильтона (1805–1865), в то время несколько позабытые. Гамильтон рассматривал такой вопрос: свет — это, несомненно, волны, но в некоторых случаях можно говорить не о волнах, а о световых лучах, которые распространяются так, как будут двигаться, скажем, брошенные твердые шарики. И поэтому можно для некоторых явлений рассчитывать вместо оптических волновых траекторий механические, что много проще. Вот эту-то полузабытую оптико-механическую аналогию и стал развивать Шредингер: он распространил волновое уравнение де Бройля, которое описывало движения без применения сил, на случай действия сил (говорят, что Дебай и задал на семинаре ключевой вопрос: «А что произойдет с волной де Бройля, если на нее будет действовать сила?»). Теперь он уже принимал, что «все — вообще, все — является одновременно частицей и волновым полем».

Так Шредингер пришел к своему знаменитому уравнению, без которого не обходится практически ни одна современная работа (по частоте использования оно стоит в одном ряду со Вторым законом Ньютона и уравнениями Максвелла). Решение этого уравнения он обозначил греческой буквой Ψ (читается «пси»), и с тех пор буква Ψ стала самой частой во всех физических работах, иногда сама по себе, а иногда в устойчивом словосочетании: Ψ-функция Шредингера.

С этими работами, по словам Планка, «волновая механика, казавшаяся ранее чем-то мистическим, сразу была поставлена на прочное основание», и еще: «я читаю это, как ребенок, размышляющий над тайной». В то же время Эйнштейн писал Шредингеру: «Замысел Вашей работы свидетельствует о подлинной гениальности». (Любопытно отражаются и личные пристрастия ученых. Так Гейзенберг пишет В. Паули: «Чем больше я размышляю о физическом содержании теории Шредингера, тем сильнее делается моя неприязнь к ней».)

Развитие представлений о волнах материи от де Бройля к Шредингеру можно, в некотором смысле, сравнить с переходом от наглядных силовых линий Фарадея к уравнениям Максвелла — гениальная догадка и последовательная теория. Шредингер при этом оперировал строго классическими методами (его консультировал знаменитый математик Герман Вейль, профессор того же университета) и, кроме того, к его уравнению вели наглядные представления, знакомые физикам по иным волновым теориям, а это способствовало быстрому признанию волновой механики.

Вскоре после знаменитых пяти статей Шредингера (они написаны так, что были практически без переделок изданы в виде книги) стало ясно, что волновая механика ведет к правильным решениям в тех случаях, когда отказывает старая теория Бора. В первое время казалось, что в физике возникло двоевластие: с одной стороны была матричная механика Гейзенберга, с другой — волновая механика Шредингера: они виделись вначале совершенно различными. Но Шредингер довольно быстро сумел доказать, что обе эти формы равнозначны — вытекают одна из другой.

Самый большой вклад в исследование уравнения Шредингера, даже точнее, в прояснение его смысла, внес Макс Борн. Если до него это уравнение решали, чтобы получить значения тех или иных параметров атома (потом и молекулы), то Борн показал, что общее решение этого уравнения, Ψ-функция, является амплитудой вероятности, т. е. ее квадрат (точнее, квадрат модуля) равен вероятности перехода, соответствующего состояния и т. д. Сам Шредингер долго, но безуспешно пытался интерпретировать эту функцию через волны материи.

Попробуем пояснить, что это значит. Так, решениями уравнений Максвелла являются напряженности электрического и магнитного полей, а основными наблюдаемыми — переносимая ими энергия, которая определяется квадратами напряженностей (точнее, квадратами их модулей, но это сейчас не существенно). Поскольку энергия, переносимая или поглощаемая полем, не может быть бесконечна, то это автоматически определяет класс функций, к которому принадлежат напряженности полей. Аналогично обстоит дело со всеми волновыми теориями, в том числе квантовыми. Таким образом, определен тип уравнения Шредингера, и соответствующая математическая теория (она называется теорией пространств Гильберта) позволяет тут же, например, доказать соотношения неопределенностей Гейзенберга без перечисления тех примеров и опытов, которыми он пользовался — опять, как и в случае с теорией Максвелла, уравнения оказываются умнее тех, кто их получил!

Нужно отметить, что сам Шредингер, а также А. Эйнштейн, Л. де Бройль и М. фон Лауэ не верили в справедливость такого чисто вероятностного подхода к квантовой механике и до конца жизни пытались с ним бороться, старались найти иные трактовки. О позиции Эйнштейна лучше всего говорят его слова в письме к Эренфесту 1926 г.: «К квантовой механике я отношусь восторженно-недоверчиво». А на склоне лет, в 1951 г., он пишет другу своей юности М. Бессо: «Все эти пятьдесят лет бесконечных размышлений ни на йоту не приблизили меня к ответу на вопрос: что же такое кванты света? В наши дни любой мальчишка воображает, что это ему известно. Но он глубоко ошибается». (Был ли Эйнштейн прав? — Не знаю.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: