Наталья Фатеева - Поэт и проза: книга о Пастернаке

- Название:Поэт и проза: книга о Пастернаке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-224-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Фатеева - Поэт и проза: книга о Пастернаке краткое содержание

Исследование посвящено творчеству Б. Л. Пастернака. Акцент в книге делается на феномене сосуществования двух форм языкового выражения — стиха и прозы — в рамках единой творческой системы, которая у Пастернака отличается именно чередованием двух форм словесности, что позволяет описать явление литературного «билингвизма» в эволюционном аспекте. В результате параллельного анализа стихотворных и прозаических текстов определяются инварианты индивидуальной системы Пастернака и дается по возможности полное описание его художественной картины мира.

В заключительной части книги художественная система автора «Доктора Живаго» сопоставляется с некоторыми другими системами (Пушкин, Лермонтов, Набоков).

Книга предназначена для филологов — литературоведов и лингвистов, а также для всех тех, кто интересуется вопросами художественной коммуникации.

Поэт и проза: книга о Пастернаке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

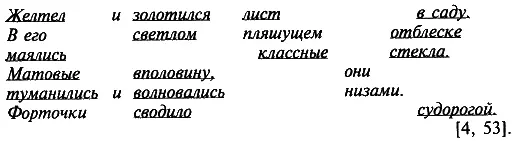

Желтели золотилсялист в саду.

В его светломпляшущем отблеске

маялись классные стекла.

Матовые вполовину, они

туманилисьи волновалисьнизами.

Форточки сводило судорогой.

[4, 53].Здесь паронимическая рифма создает одновременно тесноту горизонтальных ( желтел и золотился лист, классные стекла) и вертикальных рядов ( маялись — матовые — туманились; светлом — сводило; вполовину — волновались; отблеске — стекла; в саду — судорогой; они — низами), благодаря чему имеет место дополнительная семантическая «осцилляция» слов, превращающая «звукопись» в «светопись». В подобных «звукописных» пропозициях нейтрализуются различия между глаголами, прилагательными, существительными, наречиями и образуется единый «водоворот качеств». Такая «осцилляция» без намеренной выдвинутости именно стихотворной рифмы уже с самого начала сближает прозу Пастернака не с построениями Белого, а с «прозрачной» прозой И. Бунина (см. [Фатеева 1992]).

При этом обращает на себя внимание и такое явление в прозе молодого Пастернака (но отзвуки его видны в «ДЖ»), когда причастия и деепричастия наряду с парными наречиями создают параллельно первичной предикативной канве, образованной значимыми глаголами в личных формах, вторичную предикативную канву. Так, у Пастернака в тексте отражается рисунок «движения». Аналог подобным конструкциям Ю. Н. Тынянов [1977, 329] видел в кино: как кадр сконструирован по принципу движения, но далек от материальной репродукции движения, так и фраза «важна не своим прямым смыслом, а самим ее фразовым рисунком». Эти слова ученого относятся к прозе А. Белого, но они верны и для Пастернака с учетом того, что «фразовые рисунки» двух поэтов-прозаиков различны.

Ниже приводится абзац из «ДЛ», в котором передается рисунок музыкального движения (единый для прозы и поэзии Пастернака, см. 3.6). Он показателен тем, что именно в музыке, как считал А. Белый, максимально дематериализован «материал искусства» и обнажена сама сущность движения как «чисто структурных отношений». «Переносный» смысл данной прозаической последовательности возникает как раз за счет сходного или контрастного протекания двух предикативных линий, создающих каждая свой ритм на фоне другой: первая создается глаголами, вторая — деепричастиями с наречиями [189]. Ср., как звуки балалайки получают «материализацию» в «летящей мошкаре» [4, 56–57]: Там низко-низко, над самой травой, ступенчато и грустностлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замираяв воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнувземли, подымался ввысь тонкий рой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запылясь, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданиями, не спеша. Так прозаическими средствами создается «отношение динамической линии, нарисованной строками, к внутреннему содержанию строк» [Белый 1981, 143]. При этом, хотя в тексте и упоминаются предикаты «обрыва», сам текст не прерывает своей динамически-плавной линии. В этом отличие его динамической линии [190]от «треугольников» и «кривых» ритмических рисунков Белого.

В текстах второго типа мир текста тоже создается при помощи внутренних ресурсов «памяти» языковых единиц, однако все «свайные конструкции» упрятаны в «прозрачной» прозе внутрь текстовой конструкции и на поверхностном уровне преодолевается выдвинутость всех «стихоподобных», взрывающих плавное линейное развитие приемов организации текста.

Развитие Пастернака-прозаика можно считать феноменальным. Сначала для поэта характерно открытое внесение в прозаическую конструкцию элементов стихотворного моделирования. Но парадоксальность его эволюции состоит в том, что его проза, изначально осложненная некоторыми параметрами (звуковая организация, система синтаксических симметрических построений, усиленная метафоричность) стихотворного кодирования, не обнаруживала стремления к разбиению на «соизмеримые» строфоподобные абзацы и к метрической организации, а была ориентирована на длинные синтаксические периоды с особой системой пунктуации (от первых «опытов» вплоть до «ОГ»), И, наоборот, в поздней прозе романа «ДЖ», в которой Пастернак стремился быть предельно экономным во «внешних» изобразительных средствах, выявляется тенденция к малым соизмеримым абзацам (их средняя длина — 4,69 прозаической строки по сравнению с. 7, 39 «ДЛ»), Однако эта тенденция, по словам самого автора, продиктована лишь ориентацией на «короткие, полные окончательно продуманных положений или формулировок предложения» и не противоречит «спокойному, естественному изложению». Так, исходная динамическая линия прозаического текста, отражающая «волнообразное неверное хождение» Пастернака «под речью тематики» и на первых этапах придающая пастернаковскому стилю «его мучительную трудность» [Берковский 1930, 160], получает разрешение в его поздней формуле, относящейся как к прозе, так и к поэзии: Целый мир уложить на странице, Уместиться в границах строфы («КР»).

Работая над романом «ДЖ», Пастернак пытается избавиться от длинных, закрученных фразовых периодов и «добиться сжатости Пушкина», т. е. «налить вещь свинцом фактов» (цит. по [Борисов, Е. Б. Пастернак 1988, 210]). Однако поэт в то же время понимает, что XX век безусловно сместил «искусство прозы» в сторону «поэтичности» и что «кроме личной поэтической традиции» прозаик находится под очень сильным давлением «сильной поэтической традиции XX века» на всю литературу [Там же]. И, чтобы найти золотую середину, он пересматривает всю послепушкинскую прозу XIX в., обращая свой взор прежде всего к Достоевскому (его умению строить фабулу, сплетая «узлы в разных временах»), Толстому (как мастеру исторического романа и создателю «нового рода одухотворения» в прозе) и Чехову (чья «краткость» была поистине «сестрой таланта»). При этом он, как и Набоков, не перестает вслушиваться в «чистейший звук пушкинского камертона», который уже при самом замысле вещи требует «найти звук» (И. Бунин) и ритм.

Полный же анализ эволюции идиостиля Пастернака показывает, что определяющими в нем оказываются концепты «роста» и «круговращения», природного и духовного одновременно. На первом круге «роста» образуется первоначальный «союз слов и вещей» поэта и его «основные вербальные темы существования» (Р. Барт) — «Божий мир», как его определил сам поэт. Во втором «круге» в период «тем и вариаций» (который понимается шире названия книги — с 1918–1929 гг.) при наложении «Божьего» и «Исторического» миров первоначальная «модель мира» расширяется. Однако далее на «третьем» круге модель вновь сужается и окончательно «очерчиваются» границы этого мира. Поиск своего места в мире и в пространстве языка сначала происходит в диалоге детского и взрослого сознания, а позднее в координатах «свой — чужой», и определение границ «своего» мира и языка осуществляется, по признанию самого поэта, за счет «втягивания» всех «широт и множеств» в «свой личный глухой круг», в «интимизации» «Божьего» и «Исторического» миров, в создании системы перевода между ними.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: