Наталья Фатеева - Поэт и проза: книга о Пастернаке

- Название:Поэт и проза: книга о Пастернаке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-224-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Фатеева - Поэт и проза: книга о Пастернаке краткое содержание

Исследование посвящено творчеству Б. Л. Пастернака. Акцент в книге делается на феномене сосуществования двух форм языкового выражения — стиха и прозы — в рамках единой творческой системы, которая у Пастернака отличается именно чередованием двух форм словесности, что позволяет описать явление литературного «билингвизма» в эволюционном аспекте. В результате параллельного анализа стихотворных и прозаических текстов определяются инварианты индивидуальной системы Пастернака и дается по возможности полное описание его художественной картины мира.

В заключительной части книги художественная система автора «Доктора Живаго» сопоставляется с некоторыми другими системами (Пушкин, Лермонтов, Набоков).

Книга предназначена для филологов — литературоведов и лингвистов, а также для всех тех, кто интересуется вопросами художественной коммуникации.

Поэт и проза: книга о Пастернаке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

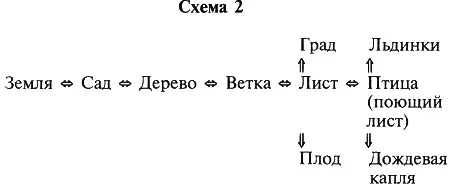

Принцип «одушевленной вещи» в идиостиле Пастернака порождает уже не метафорический, а естественный взгляд на мир, который весь населен «живыми содержаньями». Фокусы эмпатии автора-поэта начинают выполнять функцию субъектов речи и внутреннего состояния, так как им присваиваются предикаты, которые являются выражением субъективности говорящего. Они начинают чувствовать, удивляться и даже вступать в спор друг с другом («Звезды летом») и с автором: И мартовской ночь и автор Шли рядом, и обоих спорящих Холодная рука ландшафта Вела домой, вела со сборища («Встреча»). И если вещам и природным явлениям по принципу подобия-отражения присваиваются признаки субъекта (ср. в «Марбурге»: Плитняк разгорался, и улицы лоб Был смугл, и на небо смотрел исподлобья Булыжник, и ветер, как лодочник, греб По липам. И все это были подобья), то по смежности «мысли» и «вещи» но внутреннем пространстве воображения-воспоминания поэтическое Я наделяется свойствами отраженного объекта. Возникает «самоассимиляция» (П. Рикер) как следствие предикативной ассимиляции, порождающая «автометафору». Ср.: Я — пар отстучавшего града, прохладой В исходную высь воспаряющий. Я — Плодовая падаль, отдавшая саду Все счеты по службе, всю сладость и яды, Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия, В приемную ринуться к вам без доклада («Баллада»). В основе же композиции книги «СМЖ» как целого произведения лежит последовательность мысленно-вещественно соприкасающихся метонимий, которые становятся метафорами друг друга:

Эта последовательность в то же время фиксирует и этапы различных превращений и транссубстанций самого лирического автора-героя и его героини:

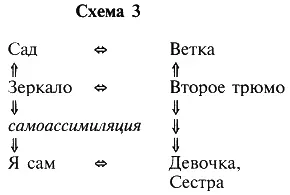

Этот процесс сопровождается предпочтительным использованием определенных синтаксических конструкций, отражающих концепцию «всеобщей одушевленности» и сам принцип «отражения»: бессубъектных предложений, перечислительных конструкций, инверсий, а главное — творительного падежа имени в «претворяющей», транссубстанционной функции. Ср.: Душистою веткою машучи <���…> Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная влага, где гроза и ветка , встречаясь в творительном падеже, напоминают о том же субъекте, которым ветер пробует, не время ль птицам петь, и о том (точнее той), который вбегает в трюмо, и о той девочке-туче, связанной с грозой, которую рисует поэт. Синтаксис приобретает новую «гносеологическую» роль, так как заставляет «по-иному воспринять речь, перестраивает наше сознание» [Бахтин 1983, 80]. Так, «творительный» падеж является отражением всеобщего преобразовательного принципа метонимической метафоры, основанного на идее, что все в мире связано «волной кругового сходства», а значит, является механизмом «сотворения мира». Этот падеж у поэта несет когнитивную нагрузку и выполняет кодирующую функцию в его концептуально-референциальной системе. Именно он служит точкой «притяжения» метафоры и метонимии друг к другу, само же это притяжение отражает глубинную систему зависимостей как в мире поэта, так и в композиционной структуре текста.

Метафора устанавливает отношения изоморфности между различными денотативными пространствами (например, Я — Зеркало), метонимия осуществляет транспозицию сущностей в одном денотативном пространстве (Сад — Зеркало: Огромный сад тормошится в зале). В связи с этим семантический эффект преобразований возникает в тексте не на базе абстрактного принципа аналогии, а основан на конкретной связи элементов зрительного ряда. Смежные явления превращаются друг в друга, а творительный падеж как бы проводит «межмировые линии» между разными состояниями «субъекта» и «объектов». Он осуществляет «творческую внутриязыковую транспозицию» [Якобсон 1985, 367] из одной поэтической формы в другую. Играя на коррелятивной связи творительного падежа с именительным, поэт предназначает номинативно-творительную функцию именно Творцу: Зачем, ненареченный некто, Я где-то взят им напрокат («НП»); Я послан богом мучить, Себя, родных и тех, Которых мучить грех («СМЖ»). Тот творительный, который Якобсон называет творительным обусловливающего фактора, у Пастернака часто имеет синкретическое значение движущей силы, орудия и способа действия и, нередко совмещенный с локативным и темпоральным значением, отдан объектам внешнего мира: Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех; Дорожкою в сад, в бурелом и хаос К качелям бежит трюмо; И всем, нем дышалось оврагам века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнет по тифозной тоске тюфяка, И хаосом зарослей брызнется («СМЖ»).

При этом Пастернак стремится нейтрализовать в синтаксической структуре текста и границу между семантическими категориями «личности» и «безличности». Так, даже при формальной выраженности грамматического субъекта творительный падеж имени, помещенный в начало строки, как бы меняет актантные роли в стихе — субъект сливается с явлениями окружающего мира [21]. Это отражение закрепляется в стихе обратной симметрией и звуком:

Ср.:

Соловьемнад лозою Изольды

Захлебнулась Тристанова захолодь(«СМЖ»);

И арфойшумит ураган аравийский(«ВР»).

Именно это свойство творительного падежа используется, когда субъект назван в заглавии, а собственно в тексте, в первых его строках, не называется: ср.: Приходил по ночам <���…> Парой крылнамечал, Где гудеть, где кончаться кошмару («Памяти Демона»); Спелой грушейслететь Об одном нераздельном листе («Определение души»).

Различные потенциальные семантические возможности творительного падежа позволяют расшифровать «код иносказания» Пастернака. Попадающие в эту синтаксическую позицию сущности мира поэта все время меняют свой внешний облик в сфере действия отражения «природный мир» «человек», а творительный падеж все время переводит природные сущности в сюжетно-игровую сферу. Так, в стихотворении «Ты так играла эту роль…» («СМЖ») различные сферы отражаются друг в друге, как небо в воде (ср.: Вдоль облаков шла лодка. Вдоль): Лугами кошеных кормов коррелирует с травой Пастернак, а Касаткой об одном крыле содержит касатку, которая Девочка и ласточка одновременно [22]. Локативное значение творительного в строке Лугами кошеных кормов и синкретическое значение движущей силы и сравнения в стихотворении Касаткой об одном крыле распределяют роли в ситуации «катания на лодке», где периферийные признаки подготавливают центральный игровой конфликт, который разворачивается далее в стихотворениях «Сложа весла» и «Елене». В стихотворении «Елене» «действующие лица» выходят на поверхность в виде заглавия-посвящения («Елене»), обращения ( Спи, царица Спарты) и именительного падежа существительного «луг»: Луг дружил с замашкой Фауста, что ли, Гамлета ли, Обегал ромашкой, Стебли по ногам летали. Здесь ретроспективно восстанавливается связь луга и ромашки с лодкой и ромашкой стихотворения «Сложа весла», само название которого раскрывает внешне бессубъектный стиль «катания-письма» Пастернака-«суфлера».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: