Генрих Цывинский - Пятьдесят лет в Российском императорском флоте

- Название:Пятьдесят лет в Российском императорском флоте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО ИТД «ЛеКо»

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-85875-012-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Цывинский - Пятьдесят лет в Российском императорском флоте краткое содержание

Имя адмирала Генриха Фаддеевича Цывинского не знакомо даже тем, кто интересуется морской историей. Начав в 70-х гг. XIX в. службу в Российском императорском флоте, он прошел трудную школу морской службы и дослужился до звания адмирала. Особенно трагичным событием для Г.Ф. Цывинского явилась Цусимская катастрофа, поставившая точку в преступной политике царского правительства на Дальнем Востоке.

Будучи уже адмиралом, Г.Ф. Цывинский, один из сыновей которого погиб в Цусимском бою, отдавал все силы и энергию для совершенствования боевой подготовки на кораблях как на Черном море, так и на Балтике. Пришлось пережить бывшему царскому адмиралу и ужасные годы развала империи и гражданской войны, а все революционные изменения в стране он, как и многие, не принял. Чудом избежав «революционного возмездия», Г.Ф. Цывинский в 1922 г. эмигрировал в Польшу. Благодаря эмиграции и появились предлагаемые читателю воспоминания.

Весьма интересен его рассказ о дальних океанских плаваниях, участником которых он являлся, а также описание жизни и быта во многих странах, и в первую очередь Японии. На основе мемуаров Г.Ф. Цывинского написан роман B.C. Пикуля «Три возраста Окини-сан».

Пятьдесят лет в Российском императорском флоте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Английская пресса, раздув скандал, требовала запрещения русской армаде двигаться далее и настроила против России почти все нации, поэтому в дальнейшем следовании наша эскадра не встречала сочувствия в нейтральных портах. Наоборот, ее отовсюду гнали, запрещая грузиться углем, даже со своих транспортов, когда она становилась на якорь в расстоянии трех миль от берега, т. е. вне территориальных вод. Из Виго, как известно, Рожественский с кораблями и отрядами броненосцев (Фелькерзам), и транспортами (Радлов) пошел кругом Африки, зайдя в Танжер, Дакар, Либревиль, Камерун, Ангра-пекена, на о-в Мадагаскар, в порт Носси-Бэ, а Энквист с крейсерами и вскоре Добротворский с миноносцами пошли Средиземным морем, через Суэцкий канал в Джибути и впоследствии соединились на Мадагаскаре.

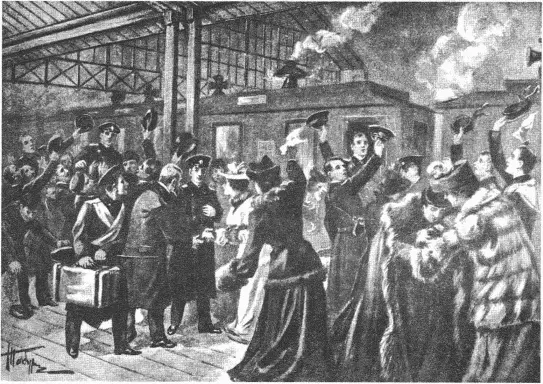

Проводы мичмановъ на театръ войны, въ С.-Петербург ѣ, на Николаевскомъ вокзал ѣ.

У меня сохранились письма сына Евгения с описанием этого тяжелого перехода кругом Африки и пребывания эскадры на Мадагаскаре. Ввиду отказов попутных портов дать приют эскадре для погрузки угля, адмирал был вынужден на редких остановках загружать корабли углем не только в угольные ямы, но и во все помещения: кают-компания и офицерские каюты были завалены углем, поэтому офицеры за весь переход были лишены возможности отдохнуть в каютах и в тропической жаре слонялись, как тени, в угольной пыли по верхней палубе, ища уголок, где бы можно было прикорнуть хоть на час, свободный от вахты. Такова жизнь была на судах эскадры в течение нескольких месяцев перехода кругом Африки до Мадагаскара. Огибая южную Африку, при входе в Индийский океан эскадра выдержала шторм, и перегруженным кораблям на океанской волне было нелегко.

В октябре я закончил кампанию, выпустив на флот около 150 молодых унтер-офицеров (попавших на эскадру Небогатова и Добротворского), и принял в командование опять свой экипаж. В экипаже моем, кроме хозяйственной роты, жили сформированные команды (около 1600 человек) четырех «экзотических» крейсеров, напрасно ожидаемых от Аргентины. Крейсеров мы не получили, и люди в экипажах сидели без дела. В конце декабря ушел из Либавы последний отряд Небогатова. Как известно, он соединился с эскадрою Рожественского уже в Китайском море, у острова Хайнан, в последних числах апреля 1905 г. С его уходом затихла жизнь в балтийских портах и прекратился неугомонный стук молотов в Кронштадте, звучавший в течение целого года.

Все русское общество жило теперь известиями с театра войны, а мы в Кронштадте следили с тревогой за движением нашей эскадры. Писем от сына я ждал с нетерпением; но эти редкие письма приносили нам тяжкие думы и смутные предчувствия приближающейся катастрофы.

В декабре эскадра сосредоточилась на Мадагаскаре. Но приход в Носси-Бэ не дал личному составу эскадры желанного отдыха; декабрьская жара и влажный климат острова давал ощущение паровой бани. Солонина и все продукты сгнили. Туземцы не могли доставить провизии на 15000 человек эскадры. Все были измучены физически и нравственно, к тому же в то время было получено известие, что Артур 20 декабря 1904 г. сдан японцам со всем находящимся в нем флотом. Цель экспедиции— выручить осажденный Артур и соединиться с замкнутым в нем флотом — теперь, казалось, пропала, и Рожественский запросил Царя телеграммой, следует ли ему идти дальше или вернуться в Кронштадт? В Петербурге молчали, и он три месяца простоял на Мадагаскаре, испытывая все невзгоды местного климата и создавшихся условий. Вялость, апатия, бесцельность стоянки и отчаяние в успехе обуяли всех: от адмирала до последнего матроса. Такое состояние духа у одной из воюющих сторон — верный проигрыш кампании.

В Манджурии дела шли плохо: Куропаткин отдал Мукден, и сменивший его генерал Линевич засел со своей русской армией на снежных вершинах Хинганского хребта.

Наконец новый удар поразил Россию: 20 декабря генерал Стессель сдал Артур. Его самого и морских начальников японцы отпустили домой, а команды были взяты в плен и перевезены в Японию, где их поместили в концентрационные лагеря. Стессель с женою и накопленным имуществом вскоре на частном пароходе отправился в Россию. Говорили, что в числе его багажа была даже корова, так как и в осаде, и на пути в Россию он не лишал себя молока. Прибыв в Одессу, он держал себя героем и, окруженный газетными репортерами, засыпал их эпизодами из своих «героических подвигов». Но пришедшие в Петербург телеграммы столичное общество встретило с недоверием и никаких оваций с приездом самого Стесселя не сделало. Только один Царь принял его радушно и пригласил его с женою обедать (этому тоже трудно поверить, но это факт) в семейном кругу в Царском Селе. Впоследствии ореол героя с него был снят и он был отдан под суд за сдачу Артура и приговорен к 10-летнему заключению в крепости.

В опустевшем Кронштадте зима тянулась уныло и скучно. Остались только специальные школы да учебные отряды (Артиллерийский, Кадетский и Минный), которые ранней весной должны были начать кампанию и готовить специалистов для пополнения неминуемой убыли оперирующего на Дальнем Востоке флота. Их предполагалось летом отправить через Сибирь во Владивосток, куда ожидалось прибытие эскадры Рожественского. В марте производились выпускные экзамены, и я был назначен председателем всех экзаменационных комиссий.

1 апреля я принял опять «Генерал-Адмирал». Ко мне были назначены старший выпуск гардемарин с директор Морского училища контр-адмиралом Н.А. Римским-Корсаковым и 150 учеников квартирмейстеров. С открытием навигации я вышел для учебного крейсерства между Либавой и Ганге. С эскадры Рожественского было получено известие, что весь его флот в полном составе (и с адмиралом Небогатовым) вышел с острова Хайнан на север к Японии. Роковой момент встречи с адмиралом Того, стало быть, близок; и у нас в доме, и в морских кругах все ждали с тревогой известий, точно предчувствуя неминуемую катастрофу.

«Все наши дела, — писал Император Петр Меньшикову 21 декабря 1716 г., — ниспровергнутся, ежели флот истратится».

14 мая с тяжелым чувством я вышел в море, направляясь в Балтийский порт. Прийдя туда, мы приступили к рейдовым учениям: адмирал с гардемаринами, а я с учениками. Два дня спустя получили газеты, и точно удар грома поразил меня в сердце: «Был бой при Цусиме, погибли почти все суда, исключая 4, сдавшихся в плен; имена спасенных офицеров будут сообщены впоследствии».

О Боже! Неужели мой сын в числе погибших?!. Я ждал со страхом дополнительных известий. Они пришли. В них сообщалась жестокая истина: с трех больших кораблей («Суворов», «Александр III» и «Бородино»), утонувших в первом периоде боя, погибли все… Но с концевых судов, утонувших ночью при атаке минной, спаслось много офицеров, имена их сообщались в длинной телеграмме. Надежды нет! Погиб мой мальчик! У меня мгновенно сдавило грудь и сердце перестало биться… Держа газету дрожащею рукою, я безнадежно пробегал глазами по списку спасенных. В каюту вошел адмирал (тоже с газетою в руках) и обнял меня, разделяя мое горе. Из глаз моих хлынули слезы, и мне стало легче. Я остался один и не находил себе места. Я упрекал себя, что помог сыну прошлой весной перевестись на «Бородино» со старого «Нахимова», все офицеры с которого были в списке спасенных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: