Галина Цукерман - Психологическое обследование младших школьников

- Название:Психологическое обследование младших школьников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-305-00 017-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Цукерман - Психологическое обследование младших школьников краткое содержание

В практическом пособии по проведению психологического обследования младших школьников и анализу полученных данных особое внимание уделяется рекомендациям, которые могут быть даны педагогам и родителям на основе результатов обследования.

Книга рассчитана на школьных психологов, сотрудников психолого-педагогических консультаций, а также педагогов, работающих с младшими школьниками.

Психологическое обследование младших школьников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оценка результатов

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и самостоятельное продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале.

Точное воспроизведение узора – 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, «грязь» и т. п. не учитываются и не снижают оценки).

Воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии, – 3 балла.

Воспроизведение с несколькими ошибками – 2 балла.

Воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с диктовавшимся узором, – 1 балл.

Отсутствие сходства даже в отдельных элементах – 0 баллов.

За самостоятельное продолжение узора оценки выставляются по той же шкале. Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – за выполнение диктанта, другую – за самостоятельное продолжение узора. Каждая из них колеблется в пределах от 0 до 4.

Общая оценка работы под диктовку выводится из трех соответствующих оценок за отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с минимальной (оценка, занимающая промежуточное положение или же совпадающая с максимальной или с минимальной, не учитывается). Полученная оценка может колебаться от 0 до 8. Аналогично из трех оценок за продолжение узора выводится общая. Затем обе эти общие оценки суммируются, давая общую оценку выполнения всего задания в целом, которая может колебаться от 0 (если ни за один узор не получено больше 0 баллов) до 16 (если во всех трех узорах получено по 4 балла как за работу под диктовку, так и за их самостоятельное продолжение).

Г. Выведение итоговой оценки по трем тестам

Итоговая оценка выводится в два этапа. На первом этапе по количественной оценке, полученной ребенком, определяется уровень выполнения им каждого из заданий. Каждому из пяти выделенных уровней соответствует свой условный балл. Уровни и соответствующие им условные баллы определяются по таблице 3.

Таблица 3

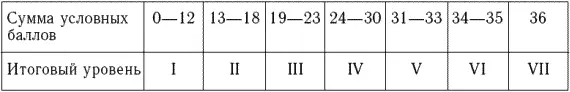

На втором этапе условные баллы, полученные за каждую из трех методик, суммируются и выводится итоговый балл, который может колебаться от 0 до 36. На его основе устанавливается окончательный уровень выполнения комплекса методик по таблице 4:

Таблица 4

Мы не приводим статистических обоснований предлагаемой процедуры (для практического работника они несущественны). Отметим лишь, что она обеспечивает сбалансированную оценку, в которой высокие баллы по одной методике могут частично (но не полностью) компенсировать снижение баллов по другой. Проиллюстрируем работу с таблицами на одном примере. Предположим, ребенок получил 16 баллов за рисунок человека, 3 балла – за выполнение методики «Образец и правило» и 7 баллов – за графический диктант. По таблице 3 находим, что эти баллам соответствуют следующие уровни и условные баллы: «Рисунок человека» – IV уровень, 11 баллов; «Образец и правило» – II уровень, 6 баллов; «Графический диктант» – III уровень, 9 баллов. Сумма условных баллов составляет 11 + 6 + 9 = 26 баллов. Ей соответствует IV итоговый уровень (см. табл. 4).

Чтобы определить уровень, средний для данной группы, удобно воспользоваться показателем, который в статистике называется медианой (а не средним арифметическим). Для его определения надо составить пронумерованный список всех детей, входящих в обследованную группу, расположив их в соответствии с итоговым уровнем: начиная с того, чей уровень ниже всего, и кончая тем, чей уровень выше всего (в каком порядке располагать детей с одинаковым уровнем, безразлично). Уровень ребенка, занимающего среднее положение в этом списке, – это и есть медиана, то есть средний уровень группы.

Рассмотрим пример. Пусть наша группа состоит из 5 детей: А, Б, В, Г и Д со следующими уровнями: А – III, Б – III, В – VII, Г – II, Д – V. Расположив их по порядку, получаем список: 1. Г – II; 2. А – III; 3. Б – III; 4. Д – V; 5. В – VII. Среднее положение в этом списке (3-й номер) занимает ребенок Б; у него III уровень – это и есть средний уровень группы.

Рассмотрим пример с четным количеством детей: А, Б, В, Г, Д и Е со следующими уровнями: А – III, Б – III, В – VII, Г – II, Д – V, Е – IV. Расположив их по порядку, получаем список: 1. Г – II; 2. А – III; 3. Б – III; 4. Е – IV; 5. Д – V; 6. В – VII. Среднее положение делят 3-й номер (III уровень) и 4-й номер (IV уровень). Таким образом, средний уровень группы – III—IV (удобнее обозначать уровень как промежуточный, не пользуясь дробями).

Окончательные выводы не рекомендуется делать на основе группового обследования, так как его результаты менее надежны, чем при индивидуальном обследовании. Поэтому детей с особо низким (по сравнению с группой в целом) уровнем рекомендуется обследовать индивидуально с использованием тех или иных методик, описанных в главе II. Только после такого обследования можно сделать достаточно обоснованный вывод о том, можно ли принять ребенка в школу или следует на год отложить его прием (а возможно, рекомендовать дополнительное обследование у невропатолога или дефектолога).

Недостаточная надежность групповых методов не отменяет их полезности. Они существенно сокращают работу при проверке готовности к школе, так как большинство детей (все, кто успешно прошел групповое обследование) могут быть приняты без дополнительного индивидуального обследования, занимающего очень много времени.

Словарь

Акцентуация– ярко выраженное своеобразие характера, не доходящее, однако, до степени патологии. В зависимости от преобладания тех или иных черт характера выделяют разные виды акцентуаций.

Амбивалентность– двойственность, одновременное существование у человека противоречащих друг другу тенденций (переживаний, стремлений, представлений и т. п.).

Антисоциальность– отрицательное отношение к социальным нормам, стремление противодействовать им.

Асоциальность– безразличие к правилам, существующим в обществе (социальным нормам), или непонимание этих правил. В отличие от антисоциальности , при этом отсутствует стремление к противодействию нормам.

Аутизация– снижение потребности в общении, ослабление контактов с окружающими.

Вандализм– одна из форм антисоциального поведения: разрушение или повреждение материальных ценностей.

Вязкость– см. Эмоциональная ригидность .

Гедонизм– стремление к удовольствиям как единственная цель в жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: