Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Название:Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни краткое содержание

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Эволюция Вселенной и происхождение жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующей проблемой при сборке длинных РНК-полимеров является их врожденная неустойчивость. РНК-полимеры легко делятся на части гидролизом, и их функциональная последовательность может быть утрачена из-за многочисленных ошибок копирования или мутаций. При рассмотрении всех этих химических обстоятельств кажется, что полный каскад реакций для формирования функциональных полинуклеотидов (включая синтез нуклеозидных оснований и рибозы, сборку нуклеозидов, их фосфорилирование и активацию и, наконец, полимеризацию и стабилизацию полимеров) был трудноосуществим в добиологических условиях. Эти процессы выглядят настолько непохожими, что возникло предположение, что РНК-миру предшествовали какие-то другие механизмы хранения и переноса информации, которые затем «управляли» (или обеспечивали катализаторами) миром РНК-оснований. Но трудно объяснить, как мог произойти переход от более примитивной генетической системы к РНК.

Разумеется, можно предположить, что мы пока еще не нашли таких условий, химических способов и факторов отбора, которые могли бы сделать возможной добиологическую химию и эволюцию. Новый многообещающий способ добиологического синтеза нуклеотидов — прямо из формамида — сейчас исследуется в лабораториях Р. Саладино (R. Saladino) и Э. Димауро (E.DiMauro) в университетах Тусции и Рима (Италия).

Хотя молекулы РНК могут стимулировать некоторые типы химических реакций, теперь мы знаем, что белковые катализаторы значительно превосходят их по универсальности и эффективности. Поэтому изобретение генетически закодированного синтеза белков дает огромное преимущество для развития жизни. Это делает возможным появление и эволюцию основанных на ДНК геномов, сложных клеточных структур и современных биохимических процессов жизни. Рождение синтеза белков было настолько важным для эволюции жизни, что Энтони Пул (A. Poole) и его коллеги из Стокгольмского университета (Швеция) назвали существо, у которого появился этот механизм, прорывным организмом, или Riborgis eigensis. Но возникновение генетически закодированного синтеза белков должно было «случайно» — или совершенно неожиданно — изменить химическую эволюцию на базе РНК. В самом деле, невозможно предвидеть какие-либо эволюционные «изобретения» до момента их неожиданного появления. Как мы знаем, для синтеза белков нужен сложный аппарат, состоящий из каталитических рибосомных комплексов (чтобы считывать генетический код и формировать пептидные связи), тРНК и аминёкислот, а еще требуются катализаторы, связывающие аминокислоты с тРНК (см. главу 28). Важнейшие компоненты этого механизма формируются молекулами РНК. Поскольку обе центральные каталитические функции, вовлеченные в процесс трансляции (аминоацилирование тРНК и формирование пептидных связей), могут управляться РНК-ферментами, то возможно, что исходная форма этого аппарата была создана РНК-миром. Но такие сложные механизмы не возникают вдруг, случайно; они должны развиваться, постепенно эволюционировать из некоторых ранее существовавших функций. Раз синтеза белков до этого не существовало, значит, исходный аппарат трансляции должен был развиться из чего-то другого. Группа Дэйвида Пенни из университета Массей (Новая Зеландия) предположила, что исходной функцией этого молекулярного механизма была репликация РНК и что все компоненты более позднего трансляционного аппарата клетки (проторибосомы, прото-тРНК и аминокислоты) были уже вовлечены в эту функцию. Организуя ранние функции этих компонентов, можно облегчить переход от их исходного взаимодействия к развитию процесса трансляции.

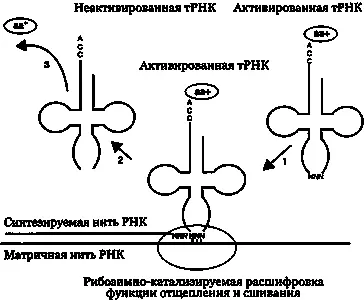

В соответствии с гипотезой группы Пенни механизм ранней репликации мог быть основан на активности рибосом-ферментов, или ранних рибосом, по расщеплению и сшиванию. В пользу этой гипотезы говорит то, что такая активность до сих пор очень распространена среди рибосом, а прямая полимеризация индивидуальных нуклеотидов — нет. Возможно, что предшественники рибосом опознавали целевые РНК-последовательности как триплеты нуклеотидов и копировали их в новую нить, сшивая вместе дополнительные триплеты, принесенные молекулами тРНК (рис. 30.6).

Рис. 30.6. Гипотетическая трансрепликация с помощью активированной тРНК. Исходная нить РНК показана внизу в горизонтальном виде. Рождающаяся реплицированная нить РНК показана внизу слева. Адаптировано из: Poole et al. 1998, The path from the RNA world. J. Mol. Evol. 46:1

Аминокислоты могли прикрепляться к тРНК, либо зарядив их энергией, либо обеспечив правильное складывание этих молекул. В процессе репликации аминокислоты приближаются друг к другу, и это позволяет формироваться пептидным связям между ними. Возможно, в течение некоторого времени ранний процесс репликации перекрывался ранним процессом трансляции. Эволюция генетически закодированных белков постепенно привела к возникновению белков, которые могли служить катализаторами репликации; эта функция была передана белковым ферментам, а рибосомы и тРНК превратились в чистый аппарат трансляции. Обе эти функции сохранились и укрепились в процессе естественного отбора.

Постепенное «изобретение» РНК-полимеров, генетического кода и аппарата трансляции для синтеза белков обеспечило важнейшие компоненты, необходимые для самоподдержания жизни. Но чтобы система функционировала и развивалась, все эти части должны были взаимодействовать и быть связаны друг с другом. В некоторый момент появилась окружающая мембрана, или клеточная структура, собравшая вместе геномы, трансляционный аппарат и разные белки. Только теперь из разных добиологических молекул сформировался функционирующий организм, способный взаимодействовать с окружающей средой и развиваться путем естественного отбора.

Как именно появилась клеточная мембрана — неясно. С одной стороны, это мог быть довольно простой процесс: разные молекулы липидов (жирные кислоты или другие длинные углеводородные цепочки) спонтанно собрались вместе в водном растворе в виде мицеллы, или мембраны, и могли сформировать везикулы (рис. 30.7). Такие спонтанные везикулы могут окружать разные молекулы, случайно попавшие из окружающего раствора, и таким образом функциональные РНК-полимеры могут быть заключены внутрь протоклеточных структур. В последние годы поведение таких спонтанных мембранных везикул активно исследуют. Например, оказалось, что везикулы, сформированные из молекул олеиновой кислоты (цепочки с 18 атомами углерода), полупроницаемы: они пропускают маленькие молекулы, такие как одиночные нуклеотиды или аминокислоты, но не большие полимеры, составленные из тех же субъединиц. Такой тип селективного пропускания позволяет поглощать строительные блоки из окружающей среды, но при этом удерживать полимеризованные биопродукты внутри везикулы. Такие спонтанно возникающие мембраны и везикулы могут расти, присоединяя новые липидные молекулы из окружающей среды, и они даже могут спонтанно делиться на маленькие «дочерние» везикулы! Таким образом, рождение похожих на везикулы протоклеток могло спонтанно происходить в среде, богатой липидами. Но источник этих липидов пока не ясен: формирование длинных углеродных цепочек требует много химической энергии и не происходит так просто.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: