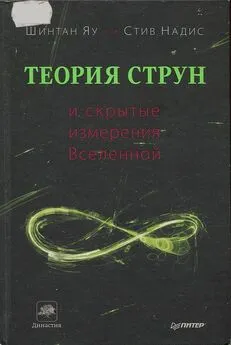

Шинтан Яу - Теория струн и скрытые измерения Вселенной

- Название:Теория струн и скрытые измерения Вселенной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-459-00938-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шинтан Яу - Теория струн и скрытые измерения Вселенной краткое содержание

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.

Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Теория струн и скрытые измерения Вселенной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Предположим, что вам нужно решить уравнение f(x) = x 2-x при f(x) = 0. Подставим для начала x = 2 и убедимся, что этот вариант не подходит: f(2) = 2 , а не 0 . Тем не менее у нас теперь есть решение, если не для исходного уравнения, то для чего-то подобного. Перепишем первоначальное уравнение как f(x) = 2t . Для случая t = 1 его решение уже известно ( x = 2 ), и теперь задача состоит в том, чтобы решить его при t = 0 . Как же это сделать? Рассмотрим параметр t . Что произойдет, если немного изменить значение t , так, чтобы оно уже не было равно точно 1 , но все же оставалось близким к единице? Интуиция подсказывает, что если t будет близко к 1, значение f(t) будет близко к 2. Это предположение оказывается верным для большинства случаев, а это означает, что при t близком к 1 мы можем решить уравнение.

Теперь будем уменьшать t , так чтобы рано или поздно его значение достигло нуля и в результате мы получили исходное уравнение. Выбирая все меньшие и меньшие значения t , будем записывать для каждого из них соответствующие решения уравнения. В результате возникнет последовательность точек, в которых решение уравнения существует, и каждой из этих точек соответствует собственное значение x , которое я буду называть x i . Смысл этого упражнения заключается в том, чтобы доказать, что последовательность x i сходится к определенному значению. Для этого нужно показать, что x i ограниченно и не может возрастать до бесконечности, потому что для любой ограниченной последовательности по крайней мере некоторые ее части должны сходиться. Показав сходимость x i , мы тем самым покажем возможность уменьшения величины t до 0 без столкновения с какими-либо непреодолимыми препятствиями. И если мы сможем это сделать, мы тем самым решим уравнение, показав, что случай с t = 0 также имеет решение. Иными словами, мы покажем, что решение исходного уравнения x 2-х=0 должно существовать.

Именно такие рассуждения я использовал при доказательстве гипотезы Калаби. Ключевым моментом доказательства стала необходимость показать, что x i представляют собой сходящуюся последовательность. Конечно, уравнение, лежащее в основе гипотезы Калаби, было намного сложнее, чем x 2-х=0 . В этом уравнении в роли x выступало не число, а функция, что безмерно увеличивало сложность, поскольку сходимость последовательности функций доказать, как правило, весьма и весьма непросто.

Итак, мы снова разбиваем большую проблему на более мелкие фрагменты. Уравнение, входящее в гипотезу Калаби, является эллиптическим уравнением второго порядка, и для решения подобных уравнений необходимо сделать оценки нулевого, первого, второго и третьего порядков. Сделав эти оценки и доказав, что они сходятся к желаемому решению, можно считать гипотезу доказанной. Это легче сказать, чем сделать, поскольку нахождение этих четырех оценок представляет собой отнюдь не простую задачу. Думаю, именно за способность делать такие вещи нас и ценят.

Впрочем этим наша с Ченгом подготовка к наступлению на уравнения Монжа-Ампера не ограничилась. Мы начали работу над так называемой проблемой Дирихле, названной в честь немецкого математика Лежёна Дирихле. Эта проблема относилась к категории краевых задач, решение которых, как правило, представляет собой первый этап решения эллиптических дифференциальных уравнений. Примером краевой задачи может служить проблема Плато, затронутая в третьей главе, которую обычно поясняют на примере мыльных пленок и которая утверждает, что для произвольного замкнутого контура всегда можно найти минимальную поверхность, ограниченную этим контуром. Каждая точка такой поверхности в действительности является решением определенного дифференциального уравнения. Иными словами, вопрос сводится к следующему: если известно граничное решение такого уравнения, то можно ли найти поверхность в целом и таким образом полностью решить уравнение? Несмотря на то что гипотеза Калаби не является краевой задачей, мы с Ченгом нуждались в проверке методов, которые могли впоследствии пригодиться нам в работе над комплексными уравнениями Монжа-Ампера типа того, что фигурирует в гипотезе Калаби. Для этого мы занялись решением задачи Дирихле в определенных областях комплексных евклидовых пространств.

Решить задачу Дирихле можно при помощи уже упомянутых ранее шагов, оценивая значения производных нулевого, первого, второго и третьего порядка для точек, лежащих на границе. Но мы должны сделать такие же оценки и для внутренних точек поверхности, поскольку рассматриваемый «мыльный пузырь» может иметь разрывы, сингулярности и другие отклонения от гладкости. Таким образом, общее число оценок равно восьми.

Рис. 5.3.Математик Луис Ниренберг

К началу 1974 года Калаби и Ниренберг, также работавшие над задачей Дирихле, одновременно с нами получили оценку второго порядка. Нахождение оценки нулевого порядка оказалось весьма простой задачей. Ну а оценку первого порядка можно вывести из оценок нулевого и второго порядков. Итак, оставалась только оценка третьего порядка, нахождение которой и открывало путь к решению задачи Дирихле.

Математический аппарат, необходимый для решения этой задачи, возник еще в конце 1950-х. Я еще учился в средней школе, когда Калаби нашел решение главной геометрической задачи, оказавшейся впоследствии решающей в вопросе нахождения оценок третьего порядка для внутренних точек поверхности в случае вещественных уравнений Монжа-Ампера. Сделать вклад в эту область Калаби во многом помогло стечение обстоятельств. В то время он работал над проблемой из области аффинной геометрии (аффинная геометрия представляет собой обобщение евклидовой геометрии, в подробности которого я, будучи весьма далек от этой области, не особо хочу вдаваться), тогда как Ниренберг и Чарльз Левнер из Стэнфордского университета занимались задачей Дирихле для уравнения Монжа-Ампера, но не с гладкой, а с так называемой сингулярной границей, подобной гребню волны. Увидев то уравнение, над которым работали Ниренберг и Левнер, Калаби понял, что оно непосредственно связано с тематикой его работ по аффинной геометрии. Калаби и Ниренберг догадались, как применить результаты Калаби, полученные им в 1950-х годах, к проблеме оценки третьего порядка для внутренних точек поверхности, с которой мы столкнулись в 1970-х. «Многие математические открытия происходят благодаря удачному стечению обстоятельств, такому как это, — заметил Калаби. — Порой стоит попробовать соединить кажущиеся несовместимыми идеи и затем посмотреть, где можно применить то, что получилось в результате». [52] Ibid.

Интервал:

Закладка:

![Стивен Хокинг - Теория всего[Происхождение и судьба Вселенной]](/books/343338/stiven-hoking-teoriya-vsego-proishozhdenie-i-sudba.webp)