Михаил Гаспаров - Избранные статьи

- Название:Избранные статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-003-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Избранные статьи краткое содержание

В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.

В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.

Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.

Избранные статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

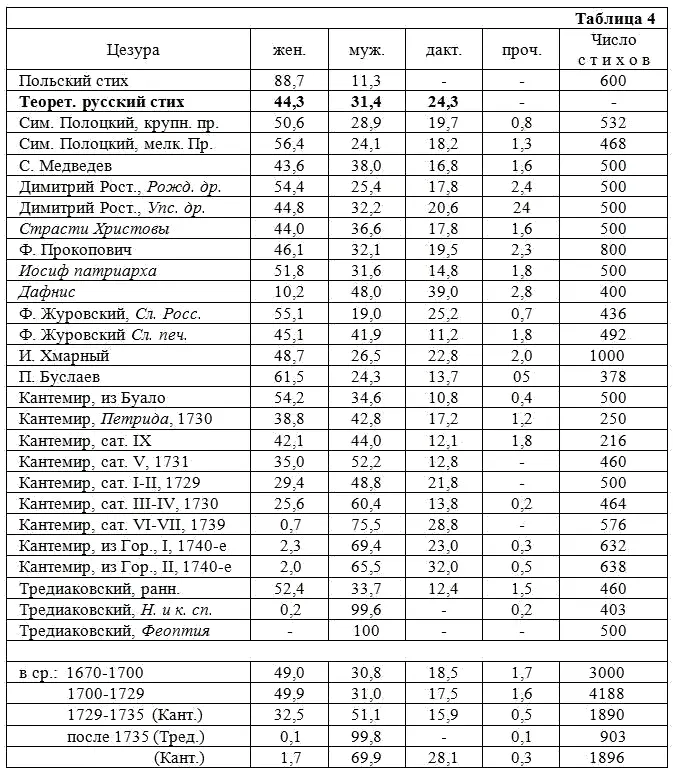

Как известно, до сих пор общепринятым было утверждение, что с течением времени процент женской цезуры в 13-сложнике постепенно понижался, исподволь подготавливая реформу Тредиаковского. Это утверждение было высказано Л. И. Тимофеевым в статье Силлабический стих и повторялось в его позднейших работах (напр., Очерки теории и истории русского стиха. М., 1956). Оно опирается на следующую статистику ( Силлабический стих, с. 68): в мелких произведениях Сим. Полоцкого процент женской цезуры — 57, в крупных — 40, у «ранних силлабистов» — 30, у Хмарного — 25, у раннего Кантемира — 18, у Кантемира в целом — 8, у Тредиаковского — 0. Правда, уже в 1935 г. С. М. Бонди, защищая противоположный взгляд — что реформа Тредиаковского была не эволюционным, а революционным преобразованием стиха, — заметил, что цифры Тимофеева «не совпадают с нашими подсчетами и представляются основанными на недоразумении» ( Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, в: В. Тредиаковский, Стихотворения. Л., 1935, с. 94). Л. И. Тимофеев отвечал на это сожалением о том, что Бонди не опубликовал «свои подсчеты», и ссылкой на неизбежную субъективность нашей расстановки ударений в текстах XVII–XVIII вв. ( Очерки теории…, с. 298).

Думается, что предлагаемые подсчеты (таблица 4) могут внести ясность в этот вопрос. Они также сильно расходятся с цифрами Л. И. Тимофеева, и расхождение это таково (по Прокоповичу и Дим. Ростовскому — в 1,5 раза, по Хмарному — почти в 2 раза), что его трудно объяснить только субъективностью расстановки ударений. По-видимому, причина скорее в том, что Л. И. Тимофеев пользовался материалом недостаточно обширным (ок. 3000 строк из всех предшественников и современников Кантемира — по крайней мере, 12 авторов! — а если не считать украинцев, то и того меньше) и недостаточно дифференцированным (Прокопович, Дим. Ростовский, Горка, Лясокоронский — все в одной рубрике «ранних силлабистов»; Купецтво с 52,5 %, и Монах с 33,3 % женской цезуры — в одной рубрике «крупных произведений» Сим. Полоцкого). К сожалению, Л. И. Тимофеев не публиковал ни абсолютных цифр своих подсчетов, ни образцов своей расстановки ударений.

Судя по нашим подсчетам, изменения в распределении цезур 13-сложника следует считать не эволюционными, а революционными. В течение двух тридцатилетий процент женской цезуры колеблется около теоретически естественного уровня 44 %, а потом в течение пяти лет падает почти до нуля; при этом границы колебаний женской цезуры в 1670–1729 гг. (56,4–43,6 %), в 1729–1734 гг. (42,1–25,6 %) и после 1735 г. (2,3–0 %) даже не пересекаются. Перед нами не постепенное развитие, а резкий скачок. Устранение женской цезуры в силлабическом 13-сложнике — результат творческой деятельности только двух поэтов и только за пять лет: Кантемира и Тредиаковского, 1729–1735 гг.; никакая подготовка в творчестве предыдущих поколений этому не предшествовала, и сами же Кантемир и Тредиаковский до 1730 г. употребляли женскую цезуру ничуть не реже, чем за 60 лет до них Симеон Полоцкий.

Было бы очень важно проследить год за годом изменения в стихе Кантемира и Тредиаковского переломного пятилетия. К сожалению, для этого нет достаточных хронологических сведений. Даже авторские указания Кантемира в примечаниях к сатирам неполны; обычно Кантемир дает дату начальной редакции и умалчивает о последующих доработках. Особенно сомнительна дата IX сатиры, которая по авторскому указанию относится к 1738 г., а по обилию женских цезур — ко времени гораздо более раннему; можно почти с уверенностью сказать, что либо дата, либо авторство Кантемира здесь неверны. Интересно, что Кантемир и Тредиаковский как будто передавали друг другу из рук в руки свое общее дело: Кантемир в 1729–1731 гг. пишет первые сатиры с ослабленной женской цезурой, вернувшийся из-за границы Тредиаковский под их впечатлением [?] к 1735 г. пишет стихотворения Способа совсем без женской цезуры, а под этим новым впечатлением Кантемир, уехавший за границу, перерабатывает с 1738 г. свои старые сатиры и пишет новые тоже без женской цезуры.

Оговорки требуют два памятника, которые сильно отклоняются от средних показателей своих периодов и потому не включены в суммарную часть таблицы. Это — Умозрительство Буслаева, написанное в 1734 г., но по высокому уровню женской цезуры далеко отставшее от тенденций своего пятилетия (это лишний раз свидетельствует о резкости переворота в стихе, произведенного Кантемиром и Тредиаковским), и анонимная пьеса Дафнис, поставленная в 1715 г., но по низкому уровню женской цезуры далеко опередившая не только современные памятники, но даже раннего Кантемира. К Дафнис нам еще придется возвращаться не раз.

С падением женской цезуры усиливаются цезуры мужская и дактилическая, но усиливаются неравномерно: мужская цезура — сильнее, дактилическая — слабее. При переходе от периода 1700–1729 к периоду 1729–1735 («кантемировскому») доля дактилической цезуры даже понижается: вся прибыль от вытеснения женской цезуры приходится на долю мужской. Здесь опять-таки Кантемир намечает тенденцию, которую Тредиаковский доводит до предела, уничтожая вместе с женской цезурой и дактилическую; но на этот раз Кантемир не последовал за своим подражателем и сохранил дактилическую цезуру в своих поздних произведениях.

Особое положение и здесь занимает Дафнис с ее рекордным процентом дактилической цезуры (39 %); рядом с ней следует отметить Езекию, где соотношение мужской и женской цезур такое же, как в Дафнис, и Славу российскую, где дактилическая цезура единственный раз в нашем материале превышает мужскую.

Присмотревшись к расположению ударений в чистых формах 1-го и 2-го полустиший 13-сложника, легко заметить, что некоторые их сочетания образуют правильные силлабо-тонические размеры. Именно:

— в полустишии А с женской цезурой — 3-ст. ямб (4–6, 2–4–6, 2–6: «О, вести сей веселой!..»), 2-ст. анапест (3–6, 1–3–6: «Убиваеми бяху…»);

— в полустишии А с мужской цезурой — 4-ст. хорей (5–7, 3–5–7, 1–3–5–7, 1–5–7, 3–7, 1–3–7, 1–7: «Лука язви сладки суть…»), 3-ст. дактиль (4–7, 1–4–7: «Он, престарелый отец…»);

— в полустишии А с дактилической цезурой — 3-ст. хорей (3–5, 1–3–5: «Время, день стенания…»), 2-ст. амфибрахий (2–5: «Умы прозорливые…»);

— в полустишии Б — тоже 3-ст. хорей (3–5, 1–3–5: «Облак некий темный…») и 2-ст. амфибрахий (2–5: «Враждебного брата…»).

Остальные ритмические вариации полустиший или не разлагаются на силлабо-тонические однородные стопы (1–4–6, 1–6; 2–5–7, 2–4–7, 2–7), или разлагаются двояко (6: «Дванадесятолетна» — можно читать и как ямб, и как анапест; 5: «Удовлетворите» — и как хорей и как амфибрахий). Их мы будем называть «разнородными» (р).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: